Riflessioni sull’anniversario della mostra e del libro di Bernard Rudofsky sull’architettura vernacolare che sovvertirono il pensiero dominante

Come si fa una rivoluzione essendo stati parte di ciò che poi si vuol sovvertire? Occorre molto coraggio, convinzione e necessità, occorre pensare che quella sia l’unica via. E allora vale rompere gli schemi; e non è un caso che Bernard Rudofsky (1905-1988) abbia scelto la prorompente potenza dell’associazione per immagini quale mezzo per sostenere le ragioni delle proprie convinzioni. Niente è stato più lo stesso in architettura dopo Architecture without Architetcs: anche se la storiografia ufficiale per anni ha ignorato o messo da parte la grande ouverture di Rudofsky, il seme oramai era stato lanciato e aveva fatto il giro del mondo.

MoMA 1964: una breve introduzione all’architettura senza pedigree; uno strappo alla routine

Nel 1941, a seguito della richiesta di Philipp L. Goodwin di un non inflazionato soggetto per una mostra al MoMA di New York, Rudofsky propose l’architettura vernacolare. Aveva già infatti avuto modo di testare l’appeal di tale soggetto in un’esposizione del suo portfolio di viaggi alla Bauausstellung di Berlino negli anni ’30. La mostra però fu rifiutata perché inadatta per un museo di arte moderna, e così una copia del portfolio di Rudofsky restò sepolta per altri 23 anni tra i documenti del MoMA.

Negli anni ‘60 il vento era un po’ cambiato, ma ci volle il seppur tiepido interessamento di José Luis Sert, Gio Ponti, Kenzo Tange, Richard Neutra e l’apporto fondamentale di Pietro Belluschi, all’epoca preside del MIT, per far sì che Rudofsky ottenesse una borsa di studio e potesse terminare il lavoro propedeutico per la mostra.

L’esposizione fu dirompente: poteva l’architettura senza architetti essere giunta nei secoli là dove l’architettura blasonata, espressione di un mondo sempre più globalizzato, non sarebbe mai arrivata perché sorda alla necessità di vivere in armonia con la natura? La risposta ovviamente fece tremare le fondamenta di quel potere e di quella ricchezza che tuttora sostengono il sistema dell’architettura mainstream. L’esposizione mostrava anche come l’architettura vernacolare fosse al contempo meravigliosa espressione dell’ingegno umano – non relegando quest’arte al sapere di pochi eletti -, nonché massima espressione della varietà culturale di ogni luogo. Rudofsky inoltre, mirava a sovvertire un altro degli assunti fondamentali della storia dell’architettura, ovvero la scelta di analizzare solo o in gran parte, l’architettura occidentale.

Gli “altri moderni” e il “regionalismo critico”

L’interesse suscitato fu tale che l’esposizione arrivò oltre la Cortina di ferro e fino in Australia: attraversò in 11 anni 68 paesi, mirando a dare dignità alle case della gente comune e a guardare a tutta l’architettura vernacolare come la più alta manifestazione antropologica. Architecture without Architetcs è stato un faro per tutti quegli architetti che, anche senza arrivare alla posizione estrema di Rudofsky, credettero in una via diversa per la modernità e guardarono al vernacolo, rispetto all’arido funzionalismo dell’International Style. Si riferirono ai luoghi, sentirono il richiamo dell’architettura come espressione delle diversità culturali e colsero il valore e la bellezza degli spazi e degli oggetti di uso quotidiano.

I cosiddetti “altri moderni”, ma anche l’esperienza di Robert Venturi devono molto a quella prima mostra sovversiva. E fu così che attraverso la straordinaria vetrina del MoMA, Architecture without Architetcs si fece portavoce delle istanze di cambiamento che percorrevano l’America della controcultura, dal movimento per la difesa dell’ambiente al rifiuto della guerra e del colonialismo, allo scontento per le già evidenti devastazioni urbane e rurali perpetuate in nome della modernità.

Il passo fu breve e negli anni ‘80 venne coniato il temine “regionalismo critico”, perché anche se Rudofsky non intendeva l’architettura senza architetti come un modello da imitare, generazioni di architetti ne furono profondamente influenzati e, da bravi voleurs, attinsero da quelle forme per produrre il nuovo.

Il lascito odierno

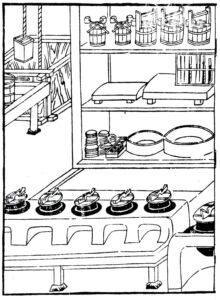

La grande lezione di Rudofsky ha aperto il campo a preziosi contributi sia nella pratica che nella storia dell’architettura. Rileggendo Architecture without Architetcs alla luce dei cambiamenti climatici, appare evidente come molte delle risposte di cui oggi necessitiamo fossero già presenti nell’architettura vernacolare, come le città ipogee della Cina o i camini del vento in India. A Rudofsky, ma anche a Giuseppe Pagano per quanto riguarda l’Italia, va il merito di aver aperto questo meraviglioso vaso di Pandora per tutti.

Valorizzare Architecture without Architetcs significa colmare nella disciplina quel vuoto che da Nikolaus Pevsner in poi separa la nozione di architettura da quella di edificio e per far questo, come aveva colto Rudofsky, dobbiamo rivolgerci ai vernacoli. Se si uniscono le associazioni d’immagini di warburghiana memoria di Rudofsky all’apporto del vernacolo alla storia dell’architettura, si può oggi cogliere come Architecture without Architects abbia ampliato il campo della storia dell’arte e come possa ancora continuare a farlo.

Archetipi per costruttori senza nome

Non è un caso che il Mediterraneo, insieme al Giappone, siano il cuore di tutte le esplorazioni di Rudofsky. Il Mediterraneo, e in particolare l’Adriatico, rappresentano nel mondo una linea di frattura, una faglia tra differenti culture che è al contempo linea di partenza di un’architettura vernacolare del buon abitare, i cui tratti sono riconoscibili ancora oggi. Forse non è una coincidenza che proprio nel Mediterraneo degli ultimi 60 anni troviamo personaggi come Nail Çakırhan e Salima Naji, che sono ritornati a contemplare i materiali, le forme, le tecniche tradizionali, il rapporto con l’ambiente e gli aspetti culturali. Così facendo, hanno elaborato un linguaggio senza tempo che potrebbe essere definito come un regionalismo critico 2.0, dove l’architetto torna a sposare la tipologia e magari ad essere un “costruttore senza nome”.

Immagine copertina: I “camini del vento” a Hyderabad Sind, India (da Bernard Rudofsky, Architecture without architects: a short introduction to non-pedigreed architecture, The Museum of Modern Art, New York 1964)