Il nuovo piano urbanistico della capitale austriaca impatta anche sulle sopraelevazioni, un elemento consolidato di identità del paesaggio urbano locale

VIENNA (AUSTRIA). In questi giorni la municipalità ha approvato lo STEP 2035, documento di programmazione urbanistica per il prossimo decennio, basandosi su una previsione di crescita demografica largamente superiore ai 2 milioni di abitanti.

Si tratta di un traguardo storico: la capitale austriaca ha già raggiunto questa dimensione una volta nella sua tormentata storia, nel lontano 1910, per poi assistere ad una forte contrazione durata praticamente fino alla caduta della cortina di ferro (1989). Sono, quindi, occorsi più di 100 anni per tornare alla dimensione fisica della metropoli cosmopolita dei primi del Novecento.

Costruire sui tetti? Un’idea che viene da lontano

Molto breve e intenso è stato, infatti, il periodo di costruzione della Vienna moderna, fra gli anni cinquanta dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento (Gründerzeit), e ciò ha consentito di raggiungere quella omogeneità di immagine urbana che ancora oggi possiamo vedere. Per larga parte del XX secolo Vienna ha potuto soddisfare le proprie necessità abitative all’interno della città ottocentesca ed è stato solo a partire dagli anni ottanta del Novecento che si è verificata una netta inversione di tendenza.

Con la ripresa della crescita socio-economica, la città ha assistito anche ad una progressiva saturazione delle sue aree centrali, segnate da diffuse sopraelevazioni degli edifici storici per limitare il consumo di suolo libero. E chi, se non Otto Wagner poteva aprire la strada a questa nuova forma di “città in cima alla città”? Tra i primi a costruire al di sopra dei decorativi cornicioni degli allora sorgenti blocchi urbani, egli collocò infatti il proprio atelier appollaiato proprio in vetta al centralissimo Ankerhaus (1895) sul Graben. La raffinata immagine di questo padiglione vetrato, coronamento di un edificio ex novo, ci avvicina come pochi altri a quel mondo fantastico che si apre sulle coperture.

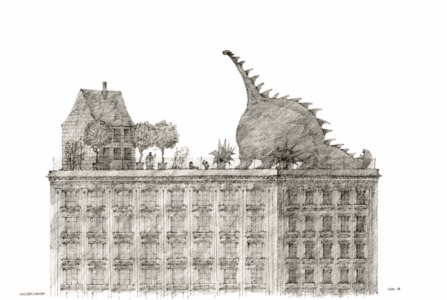

Il sorprendente spiazzamento di questa geografia urbana sospesa fra terra e cielo è molto vicino a quello che possiamo cogliere negli ironici schizzi di Paul Flora, segnati da presenze romantiche e imprevedibili sui tetti di grigi palazzi immaginari.

Come le disarmanti casette di Flora, anche le sopraelevazioni viennesi del Novecento si sono propagate sopra i cornicioni della quotidianità urbana in maniera più o meno silenziosa, almeno fino al clamoroso episodio della Falkestrasse (Coop Himmelblau, 1988): un’inaspettata cascata di elementi metallici e lastre di vetro incurvate, divenuta ben presto icona indiscussa dell’architettura decostruttivista e uno degli scorci pittoreschi più visitati dai turisti.

Qui, il gruppo viennese sembra aver frantumato l’immagine compatta del padiglione belle époque di Wagner per imporre provocatoriamente la presenza della propria (contro)modernità installata sul tetto di un rispettabile edificio borghese. Un impatto icastico devastante che, comunque lo si voglia leggere, ha portato il tema del “costruire sul costruito” e, più in generale, il confronto con la città ottocentesca, al centro del dibattito fra conservatori e radicali.

Progetti per una geografia urbana sospesa, e spiazzante

Guardiamo più da vicino: partendo da altre premesse ed ormai liberato da posizioni ideologiche, troviamo sulla cima di un silenzioso edificio del secondo dopoguerra l’elegante Haus Ray 1 (Delugan-Meissl, 2003), rivestito con scintillanti superfici a nastro inframezzate da lacerazioni vetrate che si inseriscono con precisione nello scarno profilo dei tetti viennesi. La costruzione in vetro e acciaio rivela, nel forte contrasto dei materiali, la logica precisa di una successione stratigrafica: il nuovo sorge sul vecchio come sua conclusione naturale.

Caso altro e diverso è rappresentato, invece, dalla sopraelevazione sulla Radetzkystraße (PPAG, 2012)che rinuncia ad un’immagine unitaria per evocare un frammento urbano autonomo e sconnesso, inaspettatamente arrampicatosi tra le frastagliate inclinazioni dei tetti vicini.

Costruire a partire dal livello zero della copertura offre la possibilità di variare la giacitura dei volumi in relazione ad un contesto che muta salendo, o semplicemente per meglio seguire l’orientamento solare. È quel che accade nella Margaretenstrasse (Josef Weichenberger, 2012), dove i fronti vetrati si disarticolano inseguendo le giaciture dei volumi contigui, muovendosi in direzioni diverse rispetto all’edificio sottostante.

Ma più radicale, in questo senso, è l’esperimento compiuto nelle Roof transformations (Holodeck, 2011 e 2019), la cui soluzione planimetrica si svincola del tutto dalla rigida geometria delle strutture preesistenti alla ricerca di una propria indipendenza formale.

Rinunciando in partenza a costruire l’immagine tradizionale di un nuovo tetto, i FAB Lofts (Malek Herbst, 2012) instaurano un rapporto di continuità con il volume sottostante, pur sottolineandone la distanza con un cambio deciso del rivestimento. Fra gli interventi più recenti si segnala soprattutto il Cotton Residence (Feld72 e SSW, 2020) che, grazie ad un solido equilibrio di forme e materiali, riesce ad inserirsi con leggerezza sull’edificio storico sottostante. Situato nel centro di Vienna in un ex distretto tessile, il blocco ottocentesco è stato efficacemente riportato alla sua originaria funzione mista (commercio e abitazioni). Il contrasto tra la serenità del fronte urbano e la variabile compattezza delle facciate interne, sobriamente articolate in pannelli metallici, è stato infatti insignito da premi e segnalazioni.

Non si può concludere questa agile rassegna senza almeno citare le recentissime sopraelevazioni realizzate su due fra i più importanti musei viennesi: la “Libellula” del Leopold Museum (Ortner&Ortner, 2020) e le sale temporanee del Wien Museum (Winkler+Ruck, Ferdinand Certov, 2023) di cui ci siamo già occupati in passato. Interventi ambiziosi che si affacciano su spazi urbani di grande complessità nei quali, tuttavia, queste nuove architetture calate dall’alto non riescono a imporsi come elementi qualificanti.

Piccoli interventi, grandi cambiamenti

Questa rapida selezione racconta come la diffusa pratica della sopraelevazione negli edifici viennesi abbia portato notevoli trasformazioni all’immagine tradizionale della città: se da un lato essa ha avviato il confronto diretto fra l’architettura contemporanea e quella storica, aprendo ad un’ampia sperimentazione di usi e di linguaggi, dall’altro ha provocato, in nome della densificazione urbana, un forte mutamento nell’originario rapporto tra le facciate e gli spazi pubblici.

In questo contraddittorio scenario di successi e fallimenti, si sta facendo oggi strada l’impressione che una fase storica si stia comunque chiudendo. La municipalità è, infatti, intervenuta in questi ultimi anni fissando norme sempre più restrittive a tutela degli edifici ottocenteschi la cui demolizione, anche parziale, è divenuta più ardua. È anche per questa ragione che l’attenzione urbanistica del nuovo STEP 2035 si è andata indirizzando decisamente verso le aree periferiche della città, dove la necessità di aumentare la compattezza urbana e limitare l’uso del suolo non va in conflitto con le necessità di tutela dell’edilizia storica.

La delicata questione del “costruire in alto” e della crescita trasformativa della città su sé stessa ci dice ancora che con un tema complesso come questo non è possibile eludere a priori il confronto, soprattutto se vogliamo frenare la speculazione immobiliare e incoraggiare le, ancor troppo timide, strategie di recupero delle risorse a disposizione per gli ambienti urbani del prossimo futuro.

Immagine di copertina: Vienna, 2022, Albertina Museum (© Duccio Malagamb)