Architetto, teorico, designer, esponente della cultura radical. Un ricordo personale attraverso opere e sperimentazioni

TORINO. Con Pietro Derossi Torino perde un intellettuale che si è divertito progettando per la gente. L’ho incontrato la prima volta nel 2009. Ero andato a trovarlo nel suo studio a Torino. A quel tempo stavo studiando l’architettura radicale per il progetto di video interviste “Dopo la rivoluzione. Azioni e protagonisti dell’architettura radicale italiana 1963-1973”. Volevo raccontare quella straordinaria avventura architettonica sperimentale, iniziata con le prime occupazioni delle facoltà di Architettura nel 1963 a Milano e Roma, e poi continuata fino alla Global Tools nei primi anni settanta.

Anticonvenzionale

Pietro Derossi è una figura articolata di intellettuale, architetto, designer. Ha fondato il Gruppo Strum con Carlo Giammarco, Giorgio Ceretti, Riccardo Rosso e Maurizio Vogliazzo con cui partecipò nel 1972 alla mostra del Moma “Italy: The New Domestic Landscape”, curata da Emilio Ambasz. Per quella occasione il gruppo stampò 3 fotoromanzi: “The Mediatory City”, “The Struggle for Housing” e “Utopia”. Con Ceretti e Rosso disegnò alcune icone del design come il mitico Pratone e la sedia Torneraj, un modo anticonvenzionale di fare design, radicale appunto.

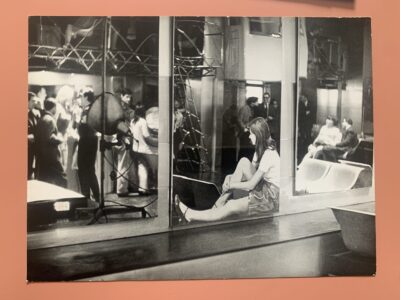

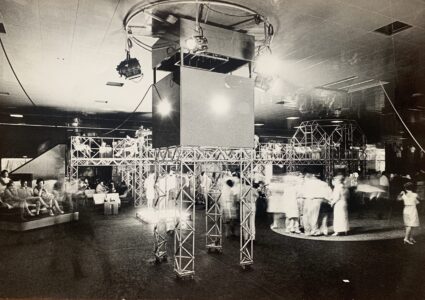

Nel 1966, insieme a Ceretti, progetta il Piper Pluriclub a Torino, dopo il primo Piper aperto a Roma nel febbraio 1965, progettato da 3C+t Capolei Cavalli. Nell’anno accademico 1966-67 Leonardo Savioli teneva il corso di Arredamento e Architettura degli Interni alla facoltà di Firenze, con assistenti Adolfo Natalini di Superstudio e Paolo Deganello di Archizoom. Furono proprio gli assistenti a spingere Savioli a individuare come tema progettuale da affidare agli studenti lo spazio del coinvolgimento. Uno spazio rappresentato dal Piper, una discoteca in cui, come ricorda Paolo Deganello di Archizoom, “non esisteva più la coppia ognuno ballava per conto suo, ma insieme agli altri, il ritmo era frenetico e travolgente non più lento”. Durante le lezioni di Savioli, sia Capolei che Derossi furono invitati a raccontare le loro esperienze agli studenti. In quel contesto alcuni di loro, come i futuri componenti del gruppo 9999 si inventarono lo Space Electronic, il più contemporaneo dei Piper/discoteche.

Il critico Tommaso Trini nel 1969 scrive un interessante articolo su “Domus” dal titolo emblematico “Divertimentifici”, in cui analizza l’opera dei Piper di Derossi, tra cui “L’altro mondo di Rimini” (1967): “Anche l’architettura dunque s’adopra a modificare il ruolo del corpo umano. Elettricamente esteso, pare, ma di sicuro psicovestito in perfetta letizia, e sempre più desideroso di raccogliersi nella stereoestasi dell’alta fedeltà musicale, questo nostro corpo (circuito) umano viene liberandosi proprio dappertutto”.

Quando Derossi progetta il Piper torinese siamo nel pieno della rivoluzione sessuale, l’invenzione della minigonna da parte dell’inglese Mary Quant, l’avvento dei Beatles e dei Rolling Stones, mentre Michelangelo Antonioni in “Blow Up” rende omaggio alla swinging London.

Torino è al centro della produzione artistica, nasce l’arte povera e il Piper diventa la casa di Piero Gilardi con i suoi tappeti natura, Michelangelo Pistoletto con i suoi primi lavori. “Il Piper di Roma era famoso, io c’ero stato a vederlo, a ballare” affermava Derossi “A Torino si parlava di fare il Piper e chiedono a me di fare il progetto. La questione della flessibilità è fondamentale. Una volta aperto è un grande successo ma avevamo contro i proprietari delle sale da ballo. Ma i proprietari del Piper, che erano ricchi signori torinesi, spaventati da tutto questo clamore, dopo 15 giorni, volevano chiuderlo. Ma come il mio lavoro straordinario lo chiudete? Allora lo prendo io. È stata una avventura, mia moglie ha accettato con me di gestirlo per due anni e mezzo”.

Lezioni e cantieri, ma anche impegno politico

Nel 1969 insieme alla moglie Graziella Gai, a Elena Tamagno e Aimaro Isola aveva organizzato il convegno dal titolo, emblematico, “Utopia e/o Rivoluzione”. Per la prima volta si confrontavano le posizioni degli utopisti e dei rivoluzionari, da Paolo Soleri a Claude Parent e Paul Virilio, riuniti in Architecture Principe, Yona Friedman, Archizoom, Archigram, Utopie group. La rivista “Marcatré” del Gruppo letterario 63, diretta dal torinese apolide Eugenio Battisti, pubblicò un ampio resoconto del convegno nel monocromo rosso su fondo bianco delle sue pagine.

Ma Derossi va ricordato anche per il suo impegno politico con le 150 ore, i corsi per gli studenti lavoratori, il suo impegno sul diritto alla casa con il Gruppo Strum durante le occupazioni nei quartieri periferici di Torino, le sue architetture: dal complesso residenziale in Corso Unione Sovietica, alle case a schiera sulla collina torinese, fino alla torre in Wilhemstraße a Berlino, e poi la Triennale di Milano del grande numero nel 1968 (quella di Giancarlo De Carlo, occupata dagli studenti e mai aperta).

L’eredità, tra l’insegnamento e lo studio-bottega

La sua eredità si misura anche nell’insegnamento che non si fermò al Piemonte: portò le sue idee in atenei prestigiosi di tutto il mondo, dall’Architectural Association di Londra al Pratt Institute e alla Columbia di New York, dal Politecnico di Losanna alla Hochschule der Künste di Berlino. Non era un semplice professore, ma un costruttore di dialoghi: le sue lezioni diventavano veri e propri laboratori di scambio culturale, dove l’architettura smetteva di essere una lingua chiusa e si apriva al confronto con la contemporaneità.

Nel 1994, insieme ai figli Paolo e Davide, fondò lo studio Derossi Associati, una realtà che divenne simbolo di continuità generazionale. Più che un ufficio, una bottega contemporanea: un luogo collettivo dove idee, tecniche e persone diverse si intrecciavano per costruire una pratica condivisa. In quegli anni arrivarono riconoscimenti importanti, come i concorsi vinti per il Centro di conservazione e restauro della Reggia di Venaria e per il Museo e Palazzo dello Sport di Vercelli e il Villaggio Olimpico delle Olimpiadi invernali 2006. Scelte che non erano mai casuali: la cura del patrimonio, la responsabilità verso gli spazi pubblici e l’investimento sulla qualità del quotidiano rappresentavano i suoi punti fermi.