Ricordo a più voci del progettista torinese, sempre lontano dalle consuetudini. La sua opera ha risignificato preesistenze e patrimoni

TORINO. Andrea Bruno è scomparso il 6 luglio, nella sua casa torinese, poco distante dal leggendario studio di via Asti 17. Questo luogo simbolico testimonia una delle sue cifre distintive: la ricerca costante di un dialogo non convenzionale con la preesistenza, orientato alla conservazione e al riuso, attraverso una schietta ed esplicita riappropriazione funzionale dell’esistente.

Fare, rifare, disfare l’architettura

Questo grande ambiente, realizzato all’inizio Novecento dall’ingegnere Pietro Fenoglio come atelier dello scultore Edoardo Rubino, viene recuperato da Bruno negli anni ottanta, squarciandolo con una spettacolare voragine, con la quale lo studio viene messo in relazione con i nuovi ambienti ipogei destinati alla biblioteca, alla mensa e all’archivio. Riferendosi al suo lavoro, Bruno, in maniera altrettanto sintetica, soleva riassumerlo così: “Fare, rifare, disfare l’architettura”. Non uno slogan, ma una formula sempre valida per rileggere i molteplici e differenti progetti, disegnati e realizzati per il mondo nell’arco di sessant’anni – era nato nel 1931 – di prolifica attività professionale.

Una carriera suscettibile di essere riletta oltre l’incasellamento negli ambiti disciplinari del restauro. Anche se il suo nome resterà indissolubilmente legato al restauro e alla sistemazione museale del Castello di Rivoli e della sua Manica Lunga (1978-2000), così come al recupero e la conservazione del patrimonio monumentale del Piemonte, non è certo possibile disgiungerla né da un ambito progettuale assai vasto, né da una vocazione assolutamente cosmopolita.

Da Carlo Mollino a Umberto Chierici

Dopo gli studi alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, tra il 1949 e il 1956, trovando già affollata la schiera di assistenti di Carlo Mollino, suo relatore di tesi, collabora accademicamente con Umberto Chierici, figura decisiva che ha rappresentato per Bruno uno dei pochi maestri riconosciuti e indiscussi. Dal 1955 al 1980 Chierici è docente di Restauro dei Monumenti e i suoi corsi affrontano il progetto sul patrimonio storico artistico interessato dai lavori intrapresi dalla Soprintendenza dei Monumenti del Piemonte, da lui stesso diretta dal 1953 al 1976.

Bruno eredita da Chierici un’impostazione didattica propensa all’interdisciplinarietà e attenta non solo alle istanze teoriche, ma anche a quelle pratiche ed economiche. La collaborazione con Chierici prosegue non solo nelle aule del Politecnico, assumendone poi il ruolo, ma anche al di fuori, grazie all’affidamento di numerosi incarichi di consulenza e progettazione per conto della Soprintendenza.

Una ratio sviluppata lontano dall’accademia, e da Torino

Il primo studio professionale è in corso Francia 4, al piano ammezzato dell’edificio progettato dagli architetti BBPR e ultimato nel 1961. Nello stesso momento in cui Bruno è alle prese con il suo primo importante intervento di restauro, il Castello di Grinzane Cavour, iniziano nel 1960 i primi rilievi del Castello di Rivoli, ma soprattutto le prime missioni in Afghanistan, al seguito di Giuseppe Tucci, direttore dell’ISMEO (Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente). È infatti lontano dall’accademia e da Torino che Bruno chiarifica la ratio di un campo di intervento difficilmente delimitabile dal restauro. Se nei primi interventi i nuovi elementi architettonici sono minimi, a favore del recupero e della riconfigurazione funzionale del manufatto, di lì a breve i segni del nuovo si fanno evidenti e mai mimetici.

Nell’innesto della nuova architettura sulle preesistenze, Bruno, attraverso un’alchimia organizzativa di segni e idee, è stato in grado di fissare tensioni espressive che hanno spesso spiazzato abitudini compositive consolidate. Molti di questi lavori nei più importanti edifici monumentali torinesi sono portati a compimento anche in virtù di un rapporto diretto e pragmatico con la compagna di studi al Politecnico, Maria Grazia Cerri, succeduta a Chierici nel ruolo di Soprintendente per i Beni ambientali e architettonici del Piemonte tra il 1976 e il 1982.

Riconoscimento internazionale e disinteresse in patria

Il pragmatismo di Bruno genera una certa distanza sia da parte dei colleghi architetti che da quelli restauratori. La difficoltà di questi rapporti porta l’architetto non solo oltre i confini della sua città, o del Piemonte, ma ben oltre quelli nazionali. Nel 1991 inaugura uno studio parigino, sotto il Ponte Alexandre III, necessario per seguire la realizzazione dei grandi concorsi francesi vinti tra il 1991 e 1992. Un riconoscimento internazionale che compensa il disinteresse in patria, soprattutto a Torino.

Bruno è sempre più lontano dalla frequentazione degli intellettuali e del capitale sabaudo, come aveva acutamente osservato Sergio Polano, cogliendo il disappunto dell’architetto per i caustici giudizi sul suo lavoro apparsi sul catalogo della mostra “Architetture degli anni ’80 in Piemonte”, allestita a Torino nell’estate del 1990.

Nel 1991 Bruno si trasferisce al Politecnico di Milano; l’abbandono della sua attività di docente in quello torinese aumenta la frattura con la sua città di origine. L’architetto sfrutta l’esperienza universitaria, in particolare quelle milanese, continuata fino al 2002, per affrontare temi sempre attuali, riferiti a concrete realizzazioni, spesso sperimentate in prima persona. Suggestioni e idee rimangono indelebilmente tracciati nelle centinaia di taccuini gelosamente custoditi: una miniera espressiva che raccoglie suggestioni elaborate fin dai tempi della formazione universitaria.

Se è lontano dal mondo torinese dell’architettura, nella sua città Bruno è un frequentatore assiduo della scena artistica, animata da Michael Tapiè, insieme all’amica Carol Rama. Questi incontri lo portano nel 1974 alla realizzazione della casa studio per l’amico Ezio Gribaudo. L’opera palesa un inserimento consapevole della propria dissonanza rispetto all’uniformità del contesto, denota un orientamento sicuro e alternativo. Irrompe con vigore spavaldo nella realtà edilizia circostante, un po’ come il suo autore sulla scena torinese: evitando mimetismi, ponendosi in maniera provocatoria e per niente affine alla pratica protocollare delle consuetudini.

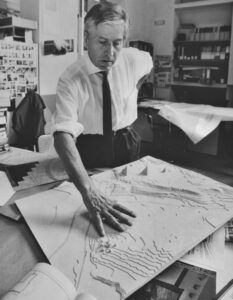

Immagine di copertina: Andrea Bruno sul cantiere del Museo archeologico di Maa-Palaeokastro a Cipro, 1988 (©Archivio Andrea Bruno)