Due libri, molto diversi per formato e impostazione, offrono prospettive sui progetti del Ventennio. E sulle figure che l’hanno animato

Entrambe le pubblicazioni – pur nella diversità di formato, impostazione grafica, anche prezzo di copertina – affrontano, grazie a una puntigliosa ricerca d’archivio, il tema della costruzione della città nel Ventennio fascista. Periodi in cui convivono diversi stili e protagonisti, molti dei quali sconosciuti ai più o con un rapporto conflittuale o condiscendente con la classe dirigente del regime.

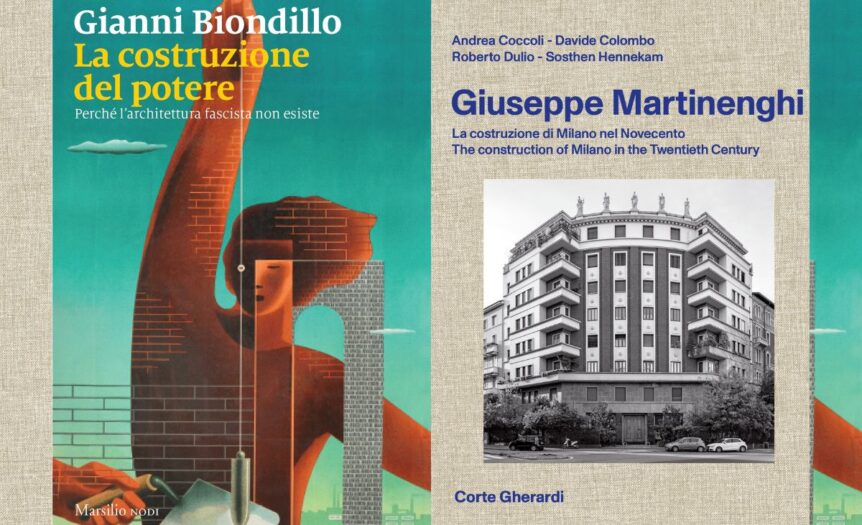

Biondillo propone un affresco storico e politico che vuole ribaltare il concetto di architettura del periodo come “architettura fascista”. È di questa fase la parte più proficua della produzione dell’outsider Giuseppe Martinenghi svelato nella monografia illustrata di Andrea Coccoli, Davide Colombo, Roberto Duilio, Sosthen Hennekam. Architetto che, pur dietro le quinte e con il suo particolare linguaggio, ha contribuito in modo determinante a costruire l’immagine urbana di Milano. Città di cui anche il primo libro parla abbondantemente.

Itinerari e filoni di una memoria sfaccettata

Gianni Biondillo, scrittore e architetto, ha un rapporto quasi viscerale con l’architettura della prima metà del Novecento, come dimostrano i due libri “Come sugli alberi le foglie” e “Quello che noi non siamo” che hanno anticipato “La costruzione del potere. Perché l’architettura fascista non esiste” (Marsilio Editori, 320 pagine, 19 €).

Si tratta di un saggio ricco di informazioni e incursioni con la competenza del narratore: discostandosi con piglio polemico dalla critica, si misura con l’analisi di alcune opere, da Roma a Milano, da Bolzano ad Asmara, da Como alle città dell’Agro pontino, fa bilanci e rovescia la prospettiva. Questo soprattutto prendendo in considerazione il complesso contesto politico-sociale che mette in luce come, durante il regime totalitario del Ventennio, siano state prodotte sia opere di assoluta modernità e “di elevata architettura fatte da architetti fascisti” che progetti di mero monumentalismo accademico. Questo spiega il sottotitolo del libro: “Perché l’architettura fascista non esiste”.

Biondillo si addentra nella storia della foga edificatoria di quegli anni seguendo due strade: gli “itinerari” dentro i quali si possono cogliere molte delle trasformazioni del paesaggio e della società e i “filoni” dove descrive capolavori come le Case del fascio e le colonie estive per l’infanzia. Ci fa anche capire quanti talenti siano nati nel Ventennio e quanto le nuove generazioni abbiano insegnato ai maestri il pensiero della modernità.

Non mancano i capitoli sarcastici sui mali endemici della società italiana come l’urbanistica assurta al capitalismo, la corruzione, l’asservimento al potere, il favoritismo amicale. Il tutto raccontando la complessità di quel periodo storico, mettendo nella giusta dimensione personaggi accentratori e di sicura fede fascista, come Marcello Piacentini e architetti che l’hanno rinnegata strappando la tessera del partito come Mario Pagano, fino a far emergere professionisti dimenticati come Angiolo Mazzoni che progettò gli uffici postali in tutta Italia o sfatare miti come quello di Mussolini fondatore di città.

Un lascito tangibile con un risvolto culturale che ha coinvolto il paesaggio urbano, con il quale è ancora necessario fare i conti.

Una voce milanese poco conosciuta: Giuseppe Martinenghi

Il nome di Giuseppe Martinenghi (1984-1970) rientra tra quei progettisti caduti nell’oblio sebbene la sua sia stata una lunga e prolifica carriera che annovera ben 166 edifici realizzati nella sola Milano. “Giuseppe Martinenghi. La costruzione di Milano nel Novecento” di Andrea Coccoli, Davide Colombo, Roberto Duilio, Sosthen Hennekam, (Corte Gherardi, 2024, 295 pagine, 95 €, testo italiano e inglese) è un lavoro di regesto storico documentario, con un ricco apparato fotografico realizzato ad hoc in bianco e nero, che restituisce la quantità e la qualità degli edifici di civile abitazione realizzati a partire dagli anni Venti del Novecento. Un periodo in cui Milano, scrivono gli autori, “assume i caratteri edilizi che tutt’oggi la fanno apparire così com’è”.

Una vasta panoramica, anche con disegni originali e immagini d’epoca, che comprende i villini realizzati vicino all’allora Fiera Campionaria, ora quartiere City Life, dove sono ben evidenti gli influssi della Secessione viennese e tedesca fino a comprendere i numerosi edifici residenziali e le chiese realizzati fino al 1968. Ma sono gli anni compresi fra il 1930 e il 1940 quelli in cui Martinenghi produce il maggior numero di progetti — ben 100 — in concomitanza con il boom edilizio della tipologia residenziale su più piani.

In quel decennio Martinenghi consolida un proprio linguaggio di stampo novecentista con la tripartizione orizzontale basamento, corpo centrale, coronamento, che viene contaminato da innesti ripresi dall’architettura di Adolf Loos, Gio Ponti, ma anche di Giuseppe Terragni e Frank Lloyd Wright. I suoi edifici, pur con numerose varianti, sono basati sul disegno simmetrico della facciata verso strada. Alta la percentuale di edifici angolari a sottolineare “una pratica imprenditoriale diffusa tra i progettisti dell’epoca, che spingeva gli stessi a proporre per primi le aree edificabili ai committenti”.

Rispetto ad altre figure dell’architettura littoria raccontate nel libro di Biondillo, Martinenghi rappresenta una voce fuori dal coro ma capace di riconfigurare l’immagine di Milano e, in modo quasi totalizzante, di alcuni quartieri di espansione come quello di Città Studi. Questo libro contribuisce a farlo conoscere.