Dall’architettura alla formazione, dalla pianificazione legata alle questioni energetiche ai nuovi ruoli imposti all’architetto da un mondo delle costruzioni estremamente cambiato, la nostra intervista a tutto campo con il direttore di Amo, partner dal 1996 di Oma ed ex direttore dello Strelka Institute di Mosca

Reinier De Graaf (Schiedam, 1964), dopo la laurea in Architettura alla TU di Delft, un master al Berlage Institute ed esperienze in studi sia nei Paesi Bassi che nel Regno Unito, entra a fare parte di Oma, diventandone partner. Nello studio multinazionale fondato nel 1975 da Rem Koolhaas, Madelon Vriesendorp ed Elia e Zoe Zenghelis segue progetti in Russia, Medio Oriente ed Europa e dal 2002 è direttore di Amo, lo studio di ricerca e progettazione che lavora in ambiti che spaziano dalla sociologia, alla comunicazione, alla tecnologia, al design. La sua conferenza ha chiuso l’edizione 2016 di Looking Around, ciclo di incontri promosso dalla Fondazione per l’architettura di Torino e curato da Davide Ferrando, occasione nella quale lo abbiamo incontrato e gli abbiamo posto alcune domande in collaborazione con architetto.info.

Lei è partner di OMA dal 1996. Qui è responsabile per l’Europa e la Russia, dove è anche stato a capo di Strelka, e per il Medio Oriente, seguendo progetti a tutte le scale, dalla micro a quella urbana. A cosa sta lavorando?

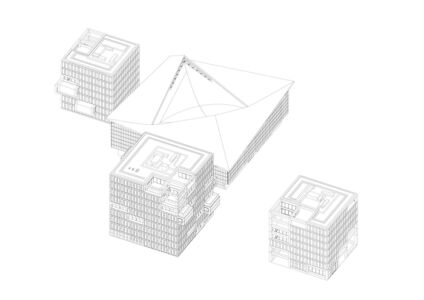

Sto lavorando a molte cose diverse. Una di queste è il completamento del complesso Holland Green, a Londra, un progetto che è in parti uguali conservazione di un monumento risalente agli anni sessanta (l’ex Commonwealth Institute di Rmjm, ndr) e nuova costruzione che, realizzata attorno a una preesistenza storica, di fatto paga per il suo recupero. È un cocktail che oggi si presenta piuttosto spesso, dal momento che il settore pubblico è in continua contrazione e non ha il denaro necessario per realizzare interventi di conservazione del patrimonio, che da parte sua da solo non può finanziarsi. Un progetto come Holland Green è l’unione tra un profondo lavoro culturale e l’economia di mercato, nel caso specifico quella del boom immobiliare di Londra, che si uniscono per raggiungere la realizzazione di un bene più grande. Questo mix per Holland Green funziona alla perfezione: il Design Museum, che troverà posto nell’ex Commonwealth Institute (e aprirà il 24 novembre, ndr), non sarebbe stato lì senza gli appartamenti, che a loro volta non sarebbero stati permessi se non ci fosse stato il museo. Al di fuori del valore dell’architettura, un progetto come questo è in definitiva un atto di equilibrio politico, in cui l’architetto diventa stranamente mediatore tra gli interessi pubblici e quelli privati, quelli individuali e quelli del bene superiore: a parte la progettazione di tre cubi e il recupero di un quarto edificio, il “diavolo” qui sta tutto nelle incredibili sfumature di un processo politico che l’architetto si ritrova nelle mani, nel curioso ruolo di facilitatore di una complessa triangolazione tra museo, developer e settore pubblico.

Il settore pubblico ha avuto un ruolo importante?

Si. In Inghilterra, ma oggi quasi dappertutto, il settore pubblico ha rinunciato a prendere l’iniziativa di costruire, limitando il suo ruolo al solo dire si o no alle trasformazioni. Questo limitato strumento è utilizzato però in un modo incredibilmente intelligente: non comunicando mai quando verrà detto si, né quando verrà detto no. A differenza di contesti come la Francia o la Germania, dove tutto è scritto e se segui i regolamenti sei sicuro di procedere, in Inghilterra non ci sono regole, tutto è deliberatamente vago. Potrai costruire quando sarai stato capace di convincere del valore pubblico del tuo progetto. In questo contesto lo sviluppo di un progetto come Holland Green diventa come negoziare in un braccio di ferro nucleare. Non sai mai precisamente cosa l’altra parte è pronta ad accettare o cosa si aspetta tu sia disposto a concedere, con il progetto che diventa uno strumento per tastare il terreno, in cui all’inizio proponi tanto perché se proponi poco non otterrai mai di più. Normalmente vediamo la progettazione come un modo di realizzare un prodotto finito o creare una forma, ma qui è un processo, uno strumento dinamico che permette di vincere. Holland Green, con i suoi otto anni di gestazione, è stato da questo punto di vista un esempio perfetto delle cose che faccio: sono un architetto, progetto edifici che possono essere giudicati stravaganti o noiosi, svolgendo per la società un ruolo che nessun’altro sembra essere in grado di svolgere, per cui puoi essere influente ma non hai potere, sei onnipotente perché come una divinità crei forme ma allo stesso tempo sei impotente perché la decisione sul cosa realizzare dipende da altre forze. L’architetto agisce in un mondo delle costruzioni che dal 1999 è cambiato in modo radicale, opera in un contesto di cui deve conoscere tutto per essere in grado di svolgere il suo lavoro. In questo senso penso che l’architettura firmata, che realizza le stesse cose ovunque senza curarsi del contesto basandosi solo sul nome del suo progettista, in dieci anni scomparirà.

Nel caso di Holland Green il contesto è anche il monumento con cui confrontarsi. Qual è stato l’approccio?

Ho parlato molto di Holland Green perché per me è esemplificativo di molte cose. A noi venne proposto di realizzare un complesso residenziale e di recuperare, trovando anche un nuovo utilizzo, un monumento tutelato, ma cadente e abbandonato, che da più parti si voleva cancellare dagli elenchi e demolire. Abbiamo elaborato varie proposte e cercato nuove funzioni pensando ad Apple ma anche a Prada, che però non avrebbero funzionato. L’uscita dalla nebbia è arrivata con il coinvolgimento dei mass media e la creazione di un dibattito pubblico, in seguito al quale è arrivato l’interessamento del Design Museum. L’accordo stipulato ha portato però maggiori necessità di adeguamento dell’edificio di partenza, soprattutto in termini strutturali e di climatizzazione, e il progetto, partito come un rinnovamento, è diventato prima una trasformazione e poi anche una riproduzione, che comportava tuttavia costi eccessivi rispetto a quanto preventivato. Fortunatamente per il progetto (anche se per alcuni questa non è stata una fortuna) è arrivato un aiuto dalla crescita del mercato immobiliare locale che ha reso l’operazione sostenibile, aprendo anche una finestra con una visuale senza precedenti sul funzionamento dell’architettura e delle costruzioni nel mondo di oggi. In questo senso, Holland Green è un progetto di Oma ma anche di Amo.

Dal 2002 Lei è direttore di Amo, la struttura di Oma dedicata alla ricerca progettuale. Qual è la sua organizzazione? Quante persone sono coinvolte nelle differenti attività di ricerca?

Amo è nata come entità dedicata al mondo virtuale sulla fine degli anni novanta, e rispecchiandolo, è sempre rimasta in parte un’entità virtuale, un fenomeno piuttosto fluido all’interno del nostro studio: può coinvolgere venti o trenta persone per un progetto e una sola persona per un altro. È molto variabile, si struttura sulla base del carico di lavoro che abbiamo in un dato momento. È come restare all’interno dell’ambito di ricerca anche quando sei nella condizione di dover continuare a seguire la tua attività professionale. Per molti aspetti, è una specie di Università all’interno del nostro studio, che si autofinanzia grazie ai profitti generati dai progetti realizzati. È anche un’unione molto interessante tra teoria e pratica: si fonda sulla conoscenza che nasce dalla pratica, per poter esercitare uno sguardo critico sulla pratica stessa. È un modo per mantenere viva la riflessione all’interno dello studio in assenza di grandi supporti pubblici. Avevamo una fondazione, nei primi anni novanta, chiamata Stichting Grossstadt (Fondazione Metropoli), che era soprattutto un veicolo per raccogliere fondi dal settore pubblico e poter seguire determinati interessi e filoni di ricerca. Quel periodo è passato, Amo in qualche modo è un costrutto per continuare a fare ricerca, ma all’interno di una logica business dello studio.

Oltre alla ricerca, Amo si è occupata anche di formazione: Lei è stato responsabile del programma didattico della Scuola di architettura Strelka a Mosca nei suoi primi tre anni di vita (2010-2013). Qual è il bilancio di tale iniziativa?

Rispetto al contesto che vi ho appena descritto, Strelka è stata l’occasione perfetta perché ci ha offerto una sorta di accademia privata ad estensione dello studio in un contesto, la Russia, che ha attratto molti dei nostri interessi di ricerca. La Russia è un esempio estremo di una serie di nostre «ossessioni»: la questione energetica, il tema del paesaggio rurale, ma anche delle megacities. Un territorio perfetto per i nostri interessi. Grazie ai partner russi (i fondatori di Strelka, Alexander Mamut e Ilya Oskolkov-Tsentsiper, ndr) i nostri interessi hanno potuto diventare oggetto di studio e formazione. Direi che forse è stato il periodo più bello di tutta l’esistenza di Amo, perché in qualche modo è stato ciò che ho raccontato: l’estensione della nostra attività di ricerca nell’ambito educativo, nella forma di un programma didattico. Il nostro contratto con Strelka, di 3-4 anni, prevedeva di iniziare come scuola internazionale con tutors internazionali, ma parte del nostro mandato è consistito nel rendere la scuola autonoma, e cioè di «russificare» nel tempo le conoscenze internazionali che apportavamo. Parte del nostro compito è stato quindi renderci… superflui, o comunque non più necessari.

L’attività di Amo è fortemente connessa ai temi della sostenibilità e del risparmio energetico. Quanto la sua ricerca influenza i masterplan di Oma?

Quello che la pianificazione energetica ha fatto, in modo particolarmente interessante, è che ha dato un nuovo impulso a un ambito per il quale Oma è sempre stato molto noto, ma che per un certo periodo è stato messo in secondo piano. Il nostro studio, dai tempi in cui abbiamo lavorato a Lille o a grandi progetti come quello per Melun Senart, si è sempre occupato di pianificazione, a scala urbana come territoriale. La questione energetica è strettamente connessa a quella territoriale, per noi il tema dell’energia va di pari passo con la scala d’intervento. Maggiore è la scala, maggiore è l’efficacia d’intervento. Il più celebre progetto connesso ai temi energetici è certamente Masterplan for Europe, dove gli aspetti politici, nazionali, energetici e progettuali si fondono in un’unica proposta molto provocatoria, ma che presenta enormi guadagni in termini di energia e massici risparmi in termini di costi («Roadmap 2050. A Practical Guide to a Prosperous, low-carbon Europe» pubblicata da Oma nel 2010). La ricerca è stata commissionata dall’European Climate Foundation per elaborare un progetto con il quale l’Europa possa ridurre le proprie emissioni dell’80% entro il 2050. Abbiamo iniziato a lavorare sull’ipotesi di quanto più efficiente sarebbe l’energia rinnovabile se l’Europa fosse un’unica entità, se cooperasse al suo interno. Se i singoli Paesi non investissero nelle rinnovabili unicamente in un’ottica nazionale, ma se si cooperasse a larga scala, quale potrebbe essere la reale suddivisione dei ruoli se ogni paese investisse nelle risorse di cui è dotato? Si creerebbero delle specie di «autostrade energetiche» tra i paesi coinvolti in quel particolare tipo di energia, e si ridefinirebbe l’Europa non come una collezione di 28 stati, ma come una serie di «regioni energetiche» complementari e connesse. È interessante, perché si tratta di un argomento pragmatico per l’unificazione europea, che è molto più forte di qualsiasi argomentazione politica mai presentata: se in termini di energia si è uno, si possono ridurre le emissioni di energia dell’80%, e avere molta energia a disposizione. Il problema non è tecnologico, ma politico. Questo è il punto del progetto: si parla di energia, ma anche di molti altri aspetti.

Uno dei temi che Lei ha affrontato è anche quello dei progetti rimasti «in attesa» di essere realizzati. In un momento di grande incertezza degli scenari economici, è possibile elaborare piani e progetti che sappiano assorbire le fluttuazioni economiche e i repentini cambi di direzione? Può fare qualche esempio?

La nostra esposizione «On Hold» (The British School, Roma 2011, ndr) metteva in mostra l’incredibile stravaganza dei progetti che precedevano la crisi finanziaria. Ci si può chiedere se questi progetti siano stati fermati dalla crisi o siano stati essi stessi a innescarla… È una domanda che resta davvero senza risposta. «In attesa» è un eufemismo, perché in realtà significa «scordatelo», ma nessuno lo dirà mai. I progetti possono essere cancellati in qualsiasi momento: ciò può sempre avvenire, diversi nostri progetti sono stati fermati ancora prima di iniziare. Anche alcune grandi commesse sono state bloccate a metà del loro percorso, o sono state portate a termine in modo totalmente diverso da quanto previsto.

Io credo che ogni progetto che si prepara al peggio causi il peggio, e ogni progetto che si prepara al meglio crei le condizioni per il meglio, perché il progetto in sé, in particolare in un’economia di mercato, contiene già in se stesso i presupposti per il proprio esito. Ogni progetto è una predizione. Negli anni cinquanta il governo diceva ai pianificatori: «Nei prossimi 10 anni avremo X milioni di persone in più che avranno bisogno di case, quindi vi commissioniamo XX case da realizzare». In Medio Oriente, a Dubai, hanno costruito per una popolazione che non esiste: non esiste un fabbisogno abitativo, ma si è costruito in modo tale da attrarre la popolazione per cui quelle case sono state realizzate. Si tratta di uno strano ribaltamento logico: se i progetti degli anni cinquanta rispondevano a una necessità, oggi i progetti sono realizzati per creare un bisogno. In un tale contesto, ogni progetto è «in attesa»; lo è perfino la popolazione che questi cercano di attrarre. Ciò rende qualunque azione incerta. Anche le logiche dell’architettura e della pianificazione non sono più lineari: esiste quindi un collegamento diretto gli interventi a Dubai e quello per Holland Green, ad esempio, perché quando abbiamo progettato il Design Museum, i suoi utenti non esistevano ancora. In qualche modo, l’utente è l’esito stesso del progetto. Questa è la strana logica della professione del progettista, che è comunque un mestiere tradizionale, artigianale, e oggi si trova a dover scendere gradualmente a patti con questo ribaltamento di prospettiva. Ecco, io penso che un’importante missione di Amo sia proprio il definire costantemente cosa sia l’architettura al giorno d’oggi.

Immagine di copertina: © Ekaterina Izmestieva / Strelka Institute

[…] alle spietate dinamiche del mercato immobiliare londinese, come raccontato dal partner di OMA Reinier De Graaf in una recente intervista rilasciata al nostro Giornale. Il Design Museum è infatti il fiore all’occhiello di un nuovo lussuosissimo complesso […]

[…] alle spietate dinamiche del mercato immobiliare londinese, come raccontato dal partner di OMA Reinier De Graaf in una recente intervista rilasciata al nostro Giornale. Il Design Museum è infatti il fiore all’occhiello di un nuovo lussuosissimo complesso […]