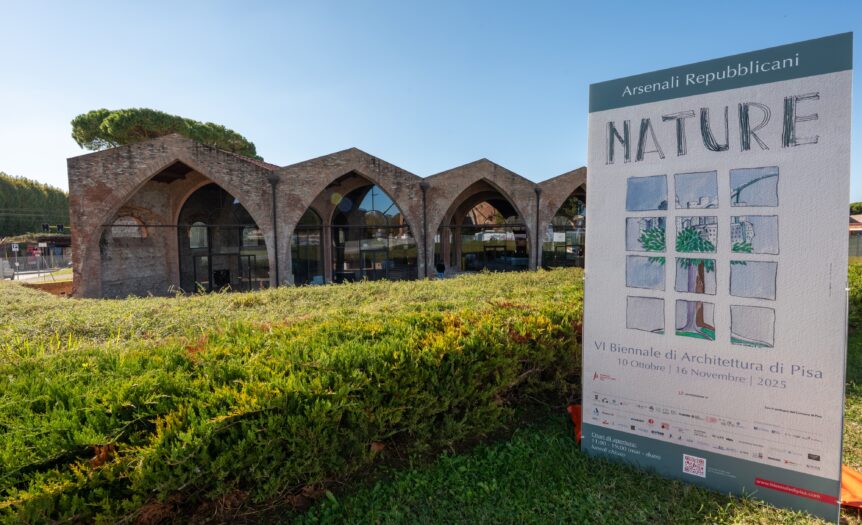

Si conclude con un bilancio record di oltre 22.000 visitatori la VI edizione della Biennale di Architettura di Pisa, a cui ilgiornaledellarchitettura.com ha partecipato con una media-partnership. Andrea Iacomoni, uno dei curatori, tratteggia una sintesi critica dei temi emersi

PISA. Sono passati due anni da quando, durante la precedente edizione della Biennale di Architettura di Pisa, venne affrontato il tema di una città condivisa e distribuita attraverso una rete di spazi pubblici, quale oggetto primario della rigenerazione urbana e come processo complesso attraverso cui accrescere il livello qualitativo della vita nelle città. Si trattava di porzioni urbane che aprivano la loro fruibilità ad un intorno quanto più ampio possibile, garantendo vivibilità nell’intero tessuto interessato dagli interventi, attraverso la formazione di una rete capillare di spazi urbani.

Oggi, il tema rimane sempre quello della connessione, dell’inclusione, della relazione tra le parti, ma definite prevalentemente attraverso il filtro della natura, come base da preservare, come punto di partenza per un progetto consapevole degli impatti generati dalle scelte. Natura e architettura si pongono costantemente alla nostra riflessione come elementi opposti e complementari: l’una offre il suo valore di preesistenza, l’altra ordina e suggerisce il suo valore di archè, in quanto principio.

Come appartenere alla natura è dunque l’aspetto su cui si è molto riflettuto durante tutto il periodo dell’esposizione internazionale, dimostrando come oggi non si possa pensare ad un’architettura che non tenga conto dell’ambiente, con la conseguente necessità di coinvolgere la natura tramite approcci vari. In questo senso le riflessioni hanno mostrato una forte relazione tra le tematiche emerse, in particolare sui sistemi ecologici che coinvolgono anche le connessioni tra città e natura e il rapporto con i luoghi dell’acqua, oppure sul rapporto tra la natura e i luoghi della cultura e tra natura e luoghi della produzione e architettura specialistica.

I progetti esposti hanno rivelato come sia possibile declinare il delicato rapporto tra artificio e natura, riportando esempi di ambienti di vita di qualità, inclusivi e sostenibili.

I vari momenti di confronto (dalle conferenze alle lectio magistralis, dai talks alle esposizioni) hanno evidenziato l’importanza di indirizzare ogni intervento verso la sostenibilità, con azioni di miglioramento delle risorse fondamentali come aria, acqua e suolo, evidenziando il ruolo delle componenti ambientali come approccio per lo sviluppo antropico e la conservazione della natura.

Si sono alternati approcci in cui questa sensibilità è pensata come strumento di prevenzione in relazione all’ambiente vissuto, mettendo in primo piano la salute delle persone, con strumenti utili a perseguire la qualità ed il benessere dei cittadini.

Il dialogo culturale in cui si è inserita questa edizione della Biennale di Pisa, ha, pertanto, evidenziato il fondamentale rapporto tra l’architettura e la natura, con l’obiettivo di indirizzare il dibattito attraverso progetti che hanno mostrano un dialogo continuo e diretto con l’ambiente. Sono emersi, in particolare, esempi di innovazioni sostenibile per la cura ed il benessere sociale, evidenziando la stretta connessione tra la qualità degli spazi abitativi e la salute, con soluzioni integrate per la gestione della qualità dell’aria e il benessere psicofisico attraverso una corretta progettazione del verde e degli interni.

Temi che possono essere inclusi anche nella ricerca del ruolo del verde come strumento di rigenerazione urbana e sociale, sia attraverso l’innovazione applicata alla conservazione del patrimonio culturale, oltre che esempi in cui l’architettura rappresenta una leva per lo sviluppo sostenibile della comunità, con la “natura nell’architettura come modello di recupero sostenibile” del paesaggio e del costruito. Questo è stato promosso, in particolare, attraverso due aspetti: la progettazione di spazi verdi terapeutici come volano per contribuire attivamente al recupero e alla cura di soggetti svantaggiati, rafforzando la coesione e inclusione sociale; oltre che con un’architettura sensibile che dialoga con la natura.

In generale, tenendo conto dei processi dovuti ai cambiamenti climatici, con la necessità “di proporre visioni olistiche dei problemi da affrontare, di avanzare ipotesi progettuali capaci di anticipare gli eventi e di conferire alla mano pubblica un ruolo pro-attivo”, alcune conferenze si sono soffermate sulla gestione del patrimonio arboreo di fronte ai cambiamenti climatici, con la mappatura delle isole di calore urbane per la vulnerabilità termica indirizzata a strategie per la città resiliente, ma anche alla necessità della valutazione del continuo rinnovo delle alberature.

Ma le città non dovevano essere intelligenti? La domanda ha sollecitato la discussione di proposte che possono essere contestualizzate nell’ambito delle politiche comunitarie per lo sviluppo sostenibile e per il cambiamento climatico. Progetti architettonici e urbanistici convergono sulla necessità di mettere in campo interventi per preservare l’ambiente urbano. Nel primo caso attraverso riflessioni sui processi costruttivi a forte impatto tecnologico e informatico, affrontando il tema dell’integrazione tra innovazione digitale ed edilizia sostenibile. Nel secondo con studi indirizzati verso la rigenerazione urbana, attraverso l’architettura e la natura basati sulla sostenibilità ambientale e sull’ecologia.

In conclusione, una Biennale che, se pur si concluda con la domanda “E ora? L’oggi e l’architettura?” ci lascia con molti spunti per il futuro, oltre ad una grande consapevolezza verso la poetica e l’etica del costruire.

Immagine di copertina: Biennale di Architettura di Pisa, Vi edizione, 2025 (© Elena Pardini, courtesy Biennale di Architettura di Pisa)

About Author

Tag

biennale architettura pisa , comunicazione , mostre , natura , pisa , verde

Last modified: 26 Novembre 2025