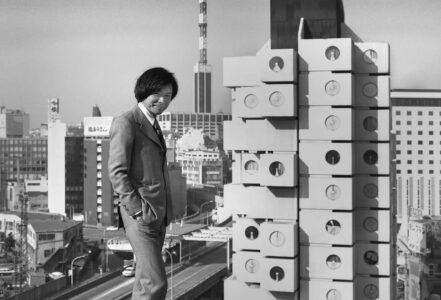

Il Museum of Modern Art mette in mostra una capsula della demolita Nakagin Capsule Tower. Una piccola installazione che riallaccia i fili di una sperimentazione radicale della spazialità con sorprendenti legami con l’attualità

NEW YORK (Usa). A neppure 5 mesi dalla conclusione della grande retrospettiva su Paul Rudolph, con il suo inaspettato successo di pubblico, ecco un altro museo newyorkese – il Moma – rivolgersi all’architettura per celebrarne un maestro, Kishō Kurokawa.

Quel prezioso frammento che guarda la 53nd Street

Cinquantacinque anni dopo l’iconica Expo di Osaka, “The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower” (dal 10 luglio 2025 al 12 luglio 2026) offre al pubblico la possibilità di riscoprire l’opera del maestro di Nagoya attraverso il suo edificio più emblematico, colpevolmente demolito (come altri capolavori del modernismo giapponese, peraltro) a fronte di una lunghissima e accorata campagna di tutela (iniziata nel 2014 con il Nakagin Capsule Tower Preservation and Restoration Project), sostenuta attivamente dalla comunità internazionale.

La condizione frammentaria della capsula (intesa nella duplice istanza di brano dell’edificio originario e di frammento teorico della modernità) pone l’osservatore di fronte a una serie di sfide e di criticità: se da un lato l’estrapolazione di una componente dall’edificio e dal contesto originari sembrerebbe inficiarne la comprensione, dall’altro essa sposta la dialettica sull’elemento costituivo della poetica di Kurokawa: la cellula.

La mostra, di dimensioni relativamente contenute, occupa gli spazi del I piano sud, con la capsula rivolta verso la grande vetrata sulla 53rd Street, così da ricreare l’immagine di vita urbana che poteva godersi dal complesso originario.

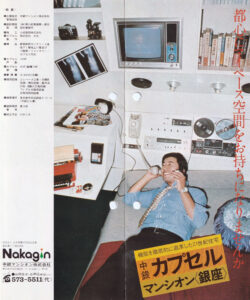

In tal senso l’approccio dei curatori pare combinare i caratteri della mostra tradizionale – comprensiva dei disegni originali e dei rari materiali promozionali provenienti dagli archivi della Nakagin – con quelli dell’installazione. La sala espositiva è infatti suddivisa in due ambiti concettuali da una grande parete arancione (un omaggio al manifesto disegnato da Kiyoshi Awazu per la pubblicazione “Capsule, metabolism, spaceframe, metamorphose”, presentata da Kurokawa all’Expo di Osaka ’70), che distingue la sfera storico-critica da quella performativa.

Estetica futurista, spazialità tradizionale

Se lo spazio più interno narra infatti la genesi dell’edificio, quello affacciato sulla città è dedicato alle “vite” (come sottolinea il titolo della mostra) che si sono svolte al suo interno. Emblematica è in tal senso la narrazione, per video e immagini, degli ultimi anni della Capsule Tower, quando i continui disservizi nell’edificio, ormai in via di dismissione, spinsero gli inquilini a unire le forze e a sperimentare inedite forme di convivialità.

Ecco, dunque, come il venir meno della caldaia, nel 2010, diventa occasione per colonizzare uno spazio esterno da trasformare in sala riunioni, e come gli avveniristici ponti aerei siano stati trasformati in estate in luoghi dove celebrare insieme le festività. Video e interviste ai protagonisti restituiscono tutta la complessità di tali interazioni, anteponendo la vita vissuta nell’edificio all’edificio stesso depotenziandone, in un certo senso, la dimensione mitica a beneficio della parabola.

Approcciarsi alla capsula consente all’odierno visitatore di fare i conti con le sue matrici teoriche: al netto di una estetica ultramodernista (che ce la fa apparire oggi romanticamente retrò, specialmente negli arredi) le proporzioni della capsula sono in realtà desunte da quelle del tatami, così che tutta la spazialità interna è intrinsecamente tradizionale, un aspetto notato anche da Charles Jencks, che già nel 1977 osservava come Kurokawa fosse “tanto più tradizionale quando noi pensiamo sia futurista”.

Movimento, metabolismo, metafore

Di famiglia e di cultura buddista (un aspetto non secondario per la formazione della sua successiva filosofia progettuale) Kurokawa assistette, da bambino, alla distruzione della sua città natale Nagoya, un evento destinato a influenzarne il pensiero circa la condizione transitoria dei manufatti costruiti dall’uomo.

Nella sfera culturale giapponese, già permeata dall’estetica dell’impermanente, tale logica andò a saldarsi coi paesaggi di macerie lasciati dalla guerra, dando vita all’idea di una architettura in divenire che Kurokawa riuscì a sviluppare appieno dopo l’incontro con Kenzō Tange e con le ricerche che questi stava conducendo all’Università di Tokyo.

Per Tange Kurokawa lasciò il suo primo maestro, quell’Uzo Nishiyama che per molti versi ne è l’antitesi, ma che era tanto assorbito dagli aspetti politici dell’architettura da tralasciarne le valenze estetico-simboliche, che Tange aveva invece posto alla base del suo operare. Sotto la sua guida Kurokawa prospererà, divenendo in breve tempo autonomo al punto da ritagliarsi un ruolo da protagonista nel nascente gruppo di Metabolism, che nell’Expo di Osaka celebrerà il suo apogeo.

Le perplessità di Tange circa le conseguenze di una crescita urbana illimitata (alla base della sua formulazione del Tokyo Bay Plan) suggeriscono a Kurokawa una risposta ancor più radicale, nella quale egli adatta efficacemente la metafora biologica all’architettura giapponese. Mutamento e crescita diventano in tal senso i due poli entro i quali viene a compiersi l’homo movens, la nuova forma umana, implementata attraverso la tecnologia inclusa nell’unità abitativa di base.

Ma l’idea di movimento, proiettata nel continuum di un processo evolutivo, non assume mai il carattere di una immagine astratta, bensì viene da Kurokawa ricondotta al principio informatore che regola la rituale e periodica ricostruzione del Grande Santuario di Ise, il cuore sacro dello shintoismo. In esso egli individua una “continuità invisibile” che connette tangibile e intangibile, tradizione e proiezione, simbolo e archetipo, elementi distintivi di un approccio squisitamente giapponese alla storia dell’architettura mondiale.

Il divenire dell’uomo assume progressiva centralità nel pensiero di Kurokawa mentre cominciano a farsi strada concetti quale simbiosi e metaspazio. Gli scritti redatti tra gli anni ’60 e ’70, poi confluiti nel volume “Metabolism in Architecture”, testimoniano in tal senso come l’unità di base, o cellula, costituisca la base per l’imminente trasformazione dell’umanità: uomo, macchina e spazio sono destinati a costruire un nuovo corpo organico che trascende ogni forma di contrapposizione: “come un essere umano dotato di organi artificiali diventa una nuova specie che non è né macchina né uomo, così la capsula trascende l’uomo e il dispositivo. L’architettura d’ora in poi assumerà sempre più il carattere di dispositivo” (citazione a pagina 75 dell’edizione di “Metabolism in Architecture” Studio Vista, 1977).

Archetipo (attualissimo) del rifugio ideale

Se il pensiero di Kurokawa sul tema del divenire dell’uomo è in gran parte riassunto nel saggio “Homo movens” e nel più assiomatico “Capsule Declaration”, la sua summa materica si realizza nella Nakagin Capsule Tower e nei suoi moduli, all’interno dei quali il fruitore può sperimentare la libertà suprema concessa dalla mobilità del proprio habitat. La capsula della Nakagin rappresenta un archetipo del rifugio ideale, dentro il quale l’uomo moderno (che già allora Kurokawa immaginava assalito da un flusso continuo di dati e informazioni) può ritirarsi come un monaco nella sua cella o un insetto nel bozzolo, e decidere in che misura partecipare alla vita che si svolge al suo esterno.

Quest’ultimo aspetto, forse non nella misura che immaginava Kurokawa, sembra aver anticipato tendenze e atteggiamenti di fuga dal mondo che si sono diffusi diversi decenni più tardi e che hanno assunto talvolta aspetti distopici come il fenomeno degli hikikomori che, autoreclusi nella solitudine della loro stanza, restano connessi al mondo solo attraverso dispositivi tecnologici.

Dall’altro lato dello spettro, domotica e smart working sono divenuti parte integrante del vivere moderno, e dalla capsula si sono estesi a case, complessi e appartamenti, dando luogo ad una meccanizzazione dell’architettura più sostanziale che apparente, che sembra non essere accompagnata da un’estetica che ne denunci il primato così come intendeva Kurokawa.

La capsula in mostra è la A1305, originariamente situata nella parte sommitale dell’edificio e acquisita dal MoMA nel 2023, e rappresenta una delle sole 14 capsule al mondo ad essere state accuratamente riassemblate nella configurazione originale, grazie anche ad arredi e dispositivi provenienti da altre unità (che includono i controlli audio, il televisore a colori della Sony e gli arredi disegnati da Nobuo Abe, collaboratore di Kurokawa fortemente influenzato dall’architettura navale).

La mostra è accompagnata da un volume di Evangelos Kotsioris (che, insieme a Paula Vilaplana de Miguel, cura anche la mostra) che esplora il ciclo di vita della struttura, dalle origini alla demolizione. Avvalendosi di una serie di documenti fino ad oggi di difficile accesso al pubblico occidentale e di resoconti di prima mano degli ultimi residenti, il volume approfondisce la storia dell’edificio anche grazie a una serie di programmi redatti in collaborazione con la Japan Society, che proveranno a ricontestualizzare l’opera nel suo nuovo habitat americano.

Immagine di copertina: la capsula di Kurokawa nel suo allestimento al Moma con vista sulla 53rd (courtesy Moma, New York)

“The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower”

10 luglio 2025 – 12 luglio 2026

Curatori: Evangelos Kotsioris con Paula Vilaplana de Miguel

Museum of Modern Art

53rd Street, Manhattan, New York

About Author

Tag

allestimenti , cultura , giappone , Kishō Kurokawa , Moma , mostre , new york

Last modified: 26 Novembre 2025