A Milano e Venezia, Triennale, Maxxi e Cnappc raccontano con i loro premi del 2025 i valori attuali della progettazione italiana. Tra riconoscimento istituzionale e partecipazione civile. Comunità e futuro le parole chiave

Quali sono oggi i valori essenziali dell’architettura italiana? I caratteri che sono in grado di proiettarla verso il futuro e posizionarla nel panorama internazionale? Sono molti per i due principali premi nazionali, conferiti a fine ottobre a un giorno di distanza a Milano da Triennale e Maxxi e a Venezia dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in due cerimonie di segno quasi opposto, con una Milano un po’ dimessa e una festa a Venezia.

I progetti, piccoli o di scala minuta, parlano di dialogo con il patrimonio storico e il paesaggio che rappresentano una ricchezza per il paese, di coinvolgimento delle comunità, di sostenibilità di edifici e materiali, del valore degli interventi minimi, temporanei e leggeri, di un approccio orientato a riuso e rigenerazione, di un lavoro “artigianale” per creare innovazione sociale e welfare di comunità, di interventi progetti inseriti in visioni strategiche territoriali in cui l’architettura diventa strumento al servizio di rinascita locale, con progetti che possano essere leva per il rilancio dei territori minori. Parlano di un lavoro a servizio di un settore pubblico proprietario sempre più in disarmo di patrimonio e beni collettivi ma anche di committenze illuminate, della capacità dell’architettura e la qualità della progettazione di creare valore immateriale duraturo.

Milano e Roma, progetti per affrontare con fiducia il confronto con altri scenari

Per la Triennale e il Maxxi, promotori della sesta edizione dell’annuale Premio italiano di Architettura il messaggio è chiaro. L’architettura italiana di oggi è in grado di “affrontare con fiducia il doppio confronto con gli altri scenari, europei e globali, e con la complessità tecnologica, sociale e ambientale del mondo contemporaneo”, per dirla con le parole della presidente di Fondazione Maxxi Maria Emanuela Bruni, con progetti pubblici che trasformano il patrimonio settecentesco come l’ampliamento dell’Accademia Carrara di Bergamo di Antonio Ravalli Architetti, costruiscono servizi pubblici e infrastrutture per il welfare nei territori marginali come il recupero delle ex casermette di Moncenisio (Torino, al confine con la Francia) di Antonio De Rossi, Laura Mascino, Matteo Tempestini del Politecnico di Torino e Coutan Studio-Edoardo Schiari e Maicol Guiguet, lavorano in modo leggero e poetico sulla memoria come il progetto Echo of the mountain a Dossena (Bergamo) di Associates Architecture, o rendono definitivo il temporaneo come il Padiglione della Santa Sede alla Biennale di Architettura di Venezia del 2023 di Studio Albori.

Sono questi, nell’ordine, il vincitore e i 3 menzionati del premio nato per promuovere opere di progettisti il cui impegno è rivolto all’innovazione, alla qualità del progetto e al ruolo sociale dell’architettura. Sono stati selezionati all’interno di una shortlist di 9 progetti finalisti individuati su 31 candidature da una giuria internazionale composta da Nina Bassoli, Lorenza Baroncelli, Pippo Ciorra e gli architetti Tosin Oshinowo e Mirko Zardini che ha anche conferito il premio alla carriera all’architetto milanese Giorgio Grassi.

A margine, una considerazione. L’importanza di un premio promosso dalle due più importanti istituzioni culturali architettoniche italiane è stata contenuta in una cerimonia breve, asciutta e un po’ sottotono, ospitata da un Salone d’Onore con ampi spazi vuoti, seguita dalla fugace visita alla piccola e defilatissima mostra di premiati, menzionati e finalisti. Forse segno di tempi ipertrofici e mediatici (l’eco è stata ampia nonostante le limitate presenze), è lontano il vivace clima di festa che, tra architetti, stampa, promotori e invitati, accompagnava il conferimento delle Medaglie d’Oro, oggi compresso nel programma di una Milano Arch Week che, promossa dalla stessa Triennale con Comune di Milano e Politecnico, sembra avere rubato il palcoscenico a un riconoscimento di valore che meriterebbe uno spazio maggiore, autonomo e distinto rispetto ad altri premi ed eventi.

Fare comunità, a Venezia

Insiste sul concetto di “Fare comunità” la tredicesima edizione della Festa dell’Architetto. Tenutasi il 31 ottobre, come da tradizione a Ca’ Giustinian sede istituzionale della Biennale di Venezia, l’appuntamento ha conferito i premi annualmente banditi dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. “Il tema di questa Biennale”, afferma il presidente Massimo Crusi “anticipa i temi che in futuro dovremo affrontare”, rimarcando anche la centralità della professione, l’urgenza (ancora una volta) di una Legge per l’Architettura e il Paesaggio e di una concretizzazione dell’attuale proposta di riforma per le professioni intellettuali.

La città contemporanea con il suo policentrismo e ambivalenza, che attrae e respinge, garantisce e separa, rappresenta il fil rouge di una riflessione su condizione urbana e senso del comune nel corso dell’appuntamento veneziano. Ricorrono, quasi come strumenti di un patto intellettuale, gli ingredienti essenziali nel riprogettare le fondamenta di una città, il tessuto in cui essa vive: il diritto allo spazio pubblico (che garantisce sviluppo), la sicurezza, il verde urbano, la mobilità, il tema dell’abitare su cui grava l’aumento incontrollato degli affitti che, prendendo solo ad esempio il caso Milano, suona come un decreto di espulsione, per usare le parole di Elena Granata riprese dalla vicepresidente del Cnappc Alessandra Ferrari.

Ad anticipare il momento del Premio Giovane Talento dell’Architettura italiana 2025 e del Premio Architetto italiano 2025, scelti su 170 progetti (principalmente dal nord della Penisola) “proprio per i loro benefici sulla comunità”, sono stati gli interventi di Salvador Rueda che da tempo lavora ad un modello di riduzione del traffico veicolare a Barcellona e sullo sviluppo dei super isolati (Superilles) finalizzati all’incremento dello spazio pubblico; Dominique Perrault, con un affondo su Le Grand Paris e la stazione Villejuif-Gustave Roussy ma anche sul futuro del Villaggio olimpico di Saint Denis; Regina Freimüller e Tatiana Bilbao che con un video messaggio ha rimarcato la centralità della progettazione dello spazio da abitare. Ed è proprio a due progetti dedicati al tema che sono state assegnate le menzioni del Premio Giovane Talento 2025: Boccaccio 164 (Sesto San Giovanni, Milano, 2025) dello studio FORM-A, riqualificazione di un ex tassello industriale (che ingloba anche spazio ludico e per funzioni collettive) e Casa Larun (Tregnago, Verona, 2024) di Zarcola architetti, recupero di un piccolo maso in un contesto rurale che predilige l’autoctona pietra di Prun e larice per gli interni)

Il Premio Giovane Talento è andato alla Nuova Scuola Secondaria di Primo Grado a Puos d’Alpago (Belluno, 2024) dello studio facchinelli daboit saviane che s’inserisce nel contesto agricolo come nuovo centro civico, permeato da alberature e aperto come un’agorà alle attività di attinenza didattica e associative.

Due le menzioni d’onore anche per il Premio Architetto italiano: Bicocca Superlab (Milano, 2024) di Balance Architettura, restauro di un edificio direzionale in calcestruzzo che ne ha svelato l’originaria anima in acciaio e Hortus Conclusus (Mestre, Venezia, 2024) di C&P architetti, incursione in un altro contesto scolastico stavolta finalizzata alla didattica all’aperto, subito fatta propria dai giovani studenti.

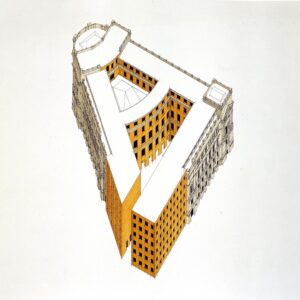

Stupisce, dopo così puntuali riconoscimenti in contesti non scontati e in alcuni casi anche marginali l’esito finale della scelta della giuria (composta da Tatiana Bilbao, Michele Rossi, Emanuele Scaramellini, Roberto Beraldo e Regina Freimüeller Sollingen) che ha conferito il Premio Architetto Italiano a AMDL CIRCLE di Michele De Lucchi per il progetto delle Gallerie d’Italia di Torino (2022). Operazione muscolare che ha visto la realizzazione di una delle quattro sedi espositive del grande Istituto di credito di Intesa San Paolo all’interno dello storico palazzo Turinetti nel cuore della città sabauda: Piazza San Carlo. La motivazione: “il programma progettuale e la raffinatezza del progetto che mostra grande cura del dettaglio e dei materiali”. Fattori innegabili ma che in questo verdetto finale sembrano in parte tradire le premesse introduttive dell’intera giornata e del suo programma… in quel suo fare comunità che mira a prediligere altri interlocutori e criteri di sviluppo.