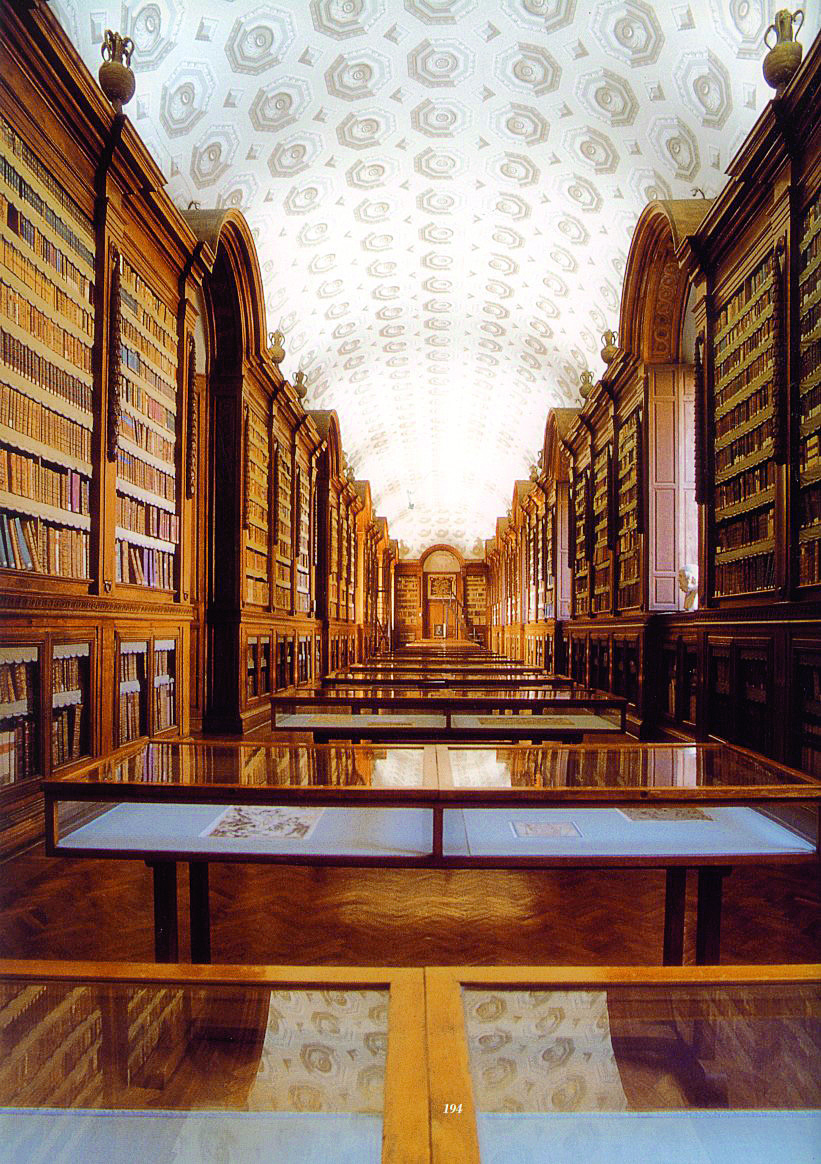

La Biblioteca Palatina

Sebbene la Pilotta sia un unico contenitore di Università, Soprintendenze, Biblioteca Palatina, Pinacoteca, Museo Archeologico, Teatro Farnese, non deve essere per questo considerata un museo tout court, valorizzando invece le svariate sfaccettature culturali che include. Con la stretta vicinanza al Teatro Regio, al Museo Glauco Lombardini, alla Pinacoteca Stuard, al monastero di San Paolo e al Parco Ducale il centro storico di Parma vive quotidianamente di una cultura «umanizzata» da abitare, non solo da esibire. Sembra però esserci un cambio di tendenza con una corsa a rendere tutto «museo», dalle biblioteche, ai teatri, agli archivi. Come ci racconta Grazia Maria De Rubeis, funzionario bibliotecario per la tutela, conservazione e restauro del patrimonio della Biblioteca Palatina: «Se non si procede a un ripensamento della funzione delle biblioteche storiche, e se si continua a far leva principalmente sulla necessità di economizzare o di spettacolarizzare, il rischio è che ci si indirizzi verso una facile musealizzazione, stravolgendone la natura».

La Fondazione Magnani Rocca

La Villa dei capolavori, sede della Fondazione Magnani Rocca a pochi km da Parma, raccoglie le opere darte dinestimabile valore lasciate da Luigi Magnani: Tiziano, Goya, Monet e molti altri, fra arredi Impero e la vista sul vasto parco dallimpianto romantico. Alla collezione permanente vengono affiancate esposizioni temporanee. Il 2011, con le mostre su Antonio Ligabue e Henri de Toulouse-Lautrec, in controtendenza è stato un anno di grande successo per la Fondazione. Il 2012 si apre con la mostra sulla «Divina commedia. Le visioni di Doré, Scaramuzza, Nattini» (31 marzo – 1° luglio), sempre con il sostegno di Fondazione Cariparma e di Cariparma Crédit Agricole.

Lo Csac: un archivio non un museo

Il Centro studi e archivio della comunicazione dellUniversità di Parma è fondato nel 1968 da Arturo Carlo Quintavalle. Il nome spiega tutto: anni sessanta/settanta, in Italia il confronto è fra Umberto Eco («tutto è comunicazione») e tesi come quelle di Fernand Braudel, per cui negli archivi si conservano le memorie della storia. Tutto è «documento»: pubblicità, manifesti, fumetti, fotografie di archivi, anche i film di serie c, anche disegni, allora ritenuti di poco valore, dei progettisti/designer, e naturalmente anche ciò che viene definito «arte». Nasce così, con limpegno di pochissimi e grazie al rapporto diretto con i protagonisti delle arti, il più imponente concentrato di materiali dimmagine per la storia dellItalia. 9 milioni di fotografie, circa 2 milioni di disegni di progetto, centinaia di migliaia di schizzi per illustrazioni, fumetti, moda, e poi 2.000 opere fra pittura e scultura, decine di migliaia di disegni dartista: in tutto circa 12 milioni di pezzi. Quasi tutto arrivato per donazione. Da ventanni lo Csac, diretto da Gloria Bianchino, presta centinaia di pezzi a mostre in Italia e nel mondo. Ha inoltre cambiato più volte dimora: nel 1989 il trasferimento delle collezioni dalla Pilotta (350 mq) al Padiglione Nervi (2.500 mq); nel 2005 alla sede definitiva: labbazia cistercense di Valserena di Paradigna (nella foto), su 8.000 mq con una sala espositiva, la chiesa, di 2.000 mq per opere sostituite a rotazione.