La capitale albanese è tra le realtà più dinamiche con lo star system dell’architettura in azione. Ma con tanti lati oscuri

TIRANA (Albania). Digitando “Tirana Architettura” su google.com si ottengono quasi un milione di contenuti, molti dei quali pubblicati negli ultimi 15 anni. Chi abbia contezza del contesto contemporaneo albanese non ne sarà stupito. Le politiche urbane – se tali si possono considerare – attuate da Edi Rama dal suo insediamento come primo ministro (2013) hanno infatti localizzato la città sulla mappa dell’architettura globale, rendendola terreno fertile per le pulsioni di molte firme note del design mondiale.

Una storia ampiamente documentata: MVRDV, innovazione, accelerazione, ARCHEA, futuristico, 51N4E sono alcuni dei tag trasversali a uno storytelling che, tuttavia, tralascia molte dimensioni. La propensione all’internazionalizzazione, indubbiamente un vettore per la crescita economica e per la ridefinizione dello status mediatico del paese, cela infatti modalità discutibili (e opache) nell’attribuzione di incarichi: prassi che escludono da molti concorsi i progettisti locali, secondo criteri mutuati dalla gestione quasi-emergenziale dei primi anni Duemila.

O ancora, poco o nulla emerge sullo status reale di un’economia immobiliare che, secondo alcune analisi, sarebbe frutto di un’enorme bolla speculativa. Sono solo due dei tanti aspetti esclusi dalla narrazione dominante. Ciò non esclude l’esistenza di indagini che non si esauriscono con la descrizione delle pratiche estrattive che stanno rimodellando la città. Lo stesso giornaledellarchitettura.com ha costruito per accumulazione una storia a più livelli, fatta di excursus storici (come il report di Amarda Velcani), analisi su interventi specifici (Andrea Bulleri sul progetto di 51N4E per Piazza Skanderbeg o Fabrizio Aimar e Valerio Perna sulla nuova vita della Piramide di Hoxha del 2023) e disamine critiche sulle derive connesse all’assenza di un adeguato sistema di pianificazione (Luciano Belli Laura).

Provando ad arricchire ulteriormente la discussione – evitando di passare dalla cronaca dell’ultimo ritrovato progettuale (per chi fosse interessato, monitorare Shigeru Ban, OMA, Oppenheim studio e BIG) – proponiamo alcune riflessioni su aspetti spaziali meno indagati. In particolare: relazione tra spazio pubblico e privato; valore del tessuto informale post-socialista; inefficienza della pianificazione. Sono temi che condensano la questione di una possibile legacy urbana (e del suo eventuale peso nelle politiche future), su cui torneremo.

L’erosione dello spazio pubblico

Un problema multidimensionale che intreccia pratiche socio-spaziali, economie e politiche attraversando le principali fasi di urbanizzazione dalla caduta del regime (1991) a oggi. Una prima ridefinizione di tale rapporto deriva dall’esplosione dell’edificazione incontrollata degli anni Novanta – effetto della liberalizzazione della proprietà – che si è protratta per circa 15 anni agendo materialmente su due piani: quello verticale dei manufatti preesistenti; quello orizzontale del suolo inedificato. Il primo, si riferisce all’espansione degli alloggi contenuti nei rigidi fabbricati socialisti, resi improvvisamente oggetto delle più disparate estrusioni volumetriche. Il secondo, invece, riguarda la frenetica lottizzazione che ha reso la città un mosaico in cui infilare la propria tessera prima possibile, sfruttando il vuoto legislativo.

Entrambi i processi hanno contribuito a una drastica erosione dello spazio pubblico e delle superfici libere. Se è vero che le estensioni degli alloggi (le cosiddette shtesa, brillantemente documentate da Gjergji Islami, Denada Veizaj e Manfredo di Robilant) riflettono una reazione collettiva alle costrizioni del regime particolarmente interessante a livello storico-antropologico, oltre che architettonico, vero è anche che tale riappropriazione ha prodotto una cultura dell’occupazione spaziale che ha sottratto molte aree dalla disponibilità pubblica. Una cultura che si alimenta tuttora in modo isotropo. La parcellizzazione abusiva, invece, ha precluso la possibilità di un’adeguata urbanizzazione e infrastrutturazione territoriale, problema parzialmente calcificato dalla cosiddetta legge sulla regolarizzazione delle costruzioni illegali del 2006.

Oggi, sebbene l’abusivismo sia sotto controllo, le prassi edilizie alimentano criticità analoghe, poiché in larga parte prescindono da land use law e orientamenti pianificati. I cantieri si susseguono senza sosta e nuovi edifici precipitano sul suolo della città senza entrare in risonanza con le altre componenti spaziali. E non ci si riferisce ad aspetti morfologici o formali, piuttosto alla mancanza di raccordo tra nuova superficie lorda di pavimento e qualsivoglia criterio di urbanizzazione, figlia di un’estrema arbitrarietà nell’applicazione di normative esistenti ed eventuali misure compensative.

La domanda “fino a quando tale pressione immobiliare sarà sostenibile, in assenza di un adeguata strategia?” affiora da oltre un decennio. Eppure, l’intersezione tra lo sprawl post-socialista e gli interventi in corso d’opera restituisce un’agglomerazione urbana sempre più densa e particellare, in cui nulla sembra darsi fuori da dinamiche verticali market-driven.

Piani, visioni e verde

Di Robilant, Islami e Veizaj suggeriscono provocatoriamente di ricalibrare il giudizio sulle superfetazioni post-socialiste – considerate diffusamente come un’onta nazionale – ponendo una questione cruciale: cosa fare di un tessuto che occupa gran parte della superficie cittadina? A oggi non esiste risposta univoca, né soluzioni per un suo ripensamento economicamente sostenibile. Ma interrogarsi su quale sia il valore di questi oggetti, se li si possa effettivamente considerare patrimonio, è fondamentale per definire il ruolo di ampie porzioni della città entro programmi che non passino necessariamente dai due estremi: adozione di un nuovo Piano vs tabula rasa.

Evidentemente ridipingere le facciate con colori sgargianti, come fatto durante l’amministrazione cittadina di Edi Rama nei primi anni Duemila, non può bastare. Tirana è un caso potenzialmente fertile per ragionare sul valore di un tessuto che, al di là di considerazioni squisitamente architettoniche, è la traccia di pratiche che hanno avuto un ruolo determinante nella transizione dal sistema di comando centralizzato a quello di libero mercato. E il fatto di non aver ancora elaborato sistemi univoci e vincolanti di definizione del patrimonio, unito all’apparente assenza di un carattere assertivo dell’opinione pubblica sulla materia, lascia intendere l’esistenza di margini per sperimentazioni. Ma per accogliere il valore documentale di queste architetture senza architetti risulta ancora più centrale ragionare in termini programmatici, analizzandole in modo relazionale, anche in rapporto alle criticità discusse sopra.

La programmazione, tuttavia, appare un miraggio alla luce dell’irrilevanza del sistema di pianificazione attuale. Nonostante i tanti piani prodotti nell’ultimo ventennio, dallo storico concorso del 2003 vinto da Architecture Studio all’ultra-discusso Tirana 2030 (la visione green di Stefano Boeri del 2016 fortemente sostenuta da Rama), passando per il piano redatto da Grimshaw nel 2012, nessuno strumento d’indirizzo ha trovato reale attuazione. Anzi, sull’area della cintura verde – elemento nodale del progetto di Boeri – che avrebbe dovuto fornire una contromisura all’espansione urbana, ridefinendo il sistema ambientale, sono in fase di realizzazione opere di ben altra natura, come i massicci insediamenti residenziali a ridosso del lago Farka, presunta oasi naturalistica a est della città. Si potrebbero riportare molti esempi analoghi. Da qualsiasi punto di vista la si guardi, allo stato attuale la pressione immobiliare continua inesorabilmente a ridefinire parametri urbanistici, piani, codici e zoning che mansuetamente si adeguano, disinnescando vincoli e strumenti regolativi.

Dinamismo e prezzi alle stelle

È evidente che Tirana sia uno dei luoghi più dinamici d’Europa. Cosa rara: uno dei pochi che gli architetti percepiscono come moltiplicatore di opportunità, come si evince parlando sia con professionisti che con giovani progettisti in fase di formazione. Tra l’aumento di eventi internazionali (la Tirana Design Week è l’occasione di punta in tal senso), la crescita del settore a livello occupazionale e la centralità a esso accordata a livello governativo, la sfera della trasformazione urbana rimane un pilastro del sistema economico albanese.

Non si può però far finta che tale sistema non si sorregga su meccanismi controversi – qui soltanto sfiorati – come l’aumento dell’offerta abitativa e quello vertiginoso di prezzi e richieste di credito annessi, alimentati attraverso un’edificazione estenuante che appare slegata dai fabbisogni reali. Esplorare vie alternative per la trasformazione urbana e territoriale appare un passaggio decisivo per definire un futuro più sostenibile a livello sociale, oltre che ambientale. E ciò non può che passare da un’osservazione profonda della città. Delle sue pieghe più che delle superfici scintillanti del nuovo edificio di turno.

Immagine di copertina: Tirana (© Valerio Della Scala)

![]()

Le riflessioni proposte scaturiscono dal progetto SEE:4C (South Eastern Europe: 4 Cities): una ricerca interuniversitaria finanziata nell’ambito del bando PNRR TNE (Trans National Education) che vede la collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, la Facoltà di Architettura dell’Università Belgrado, l’Università del Montenegro, l’Università Ss. Cyryl and Methodius di Skopje e il Politecnico di Tirana.Nel caso di Tirana, il progetto incrocia attività di ricerca accademica e programmi didattici che hanno come oggetto l’analisi di alcune aree della città.

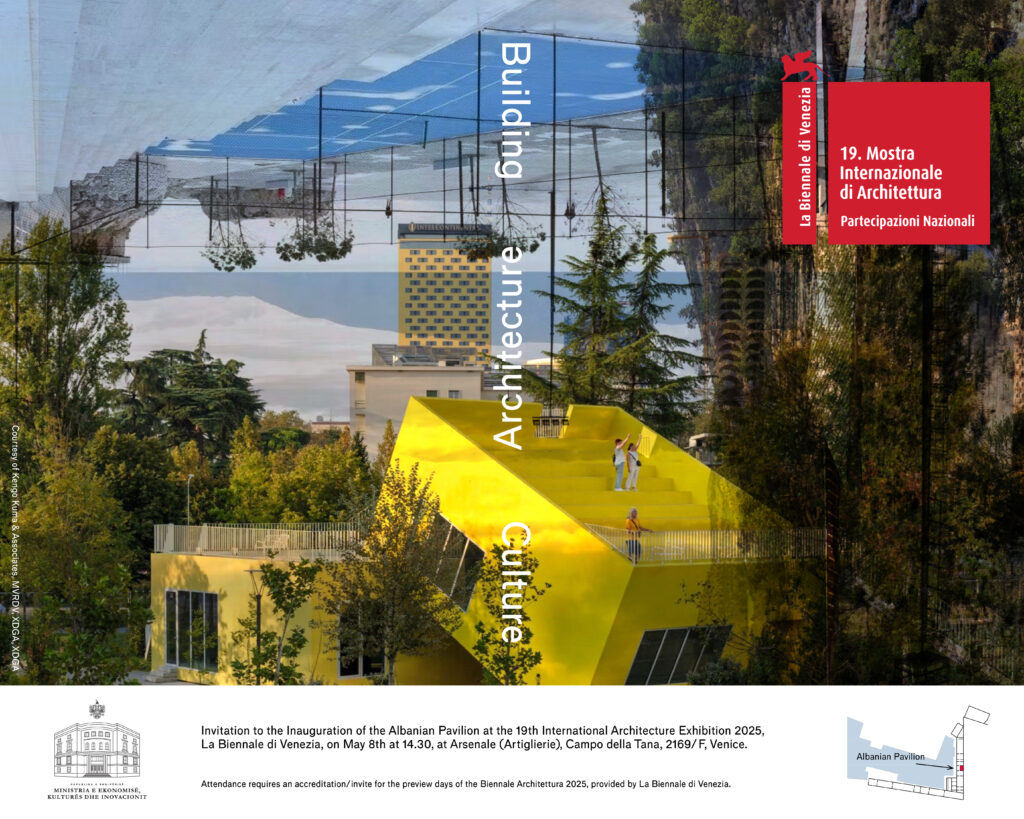

Il Padiglione Albania alla Biennale di Architettura 2025 di Venezia ha restituito attraverso una sequenza di immagini fotografiche storia e attualità del patrimonio architettonico albanese e della capitale Tirana. Soprattutto nell’integrazione tra tradizioni costruttive locali e progettisti internazionali. “Building Architecture Culture”, il titolo della mostra – curata da Anneke Abhelakhla – la cui immagine di copertina, sotto, è sviluppata attraverso un collage di interventi diversi in cui compaiono tre progetti emblematici: XDGA, waterfront promenade, Valona; Kengo Kuma & Associates, Butrint National Park; MVRDV con la Pyramid di Tirana.