Riceviamo e pubblichiamo un contributo su approcci ed esperienze della progettazione urbana, a partire da un recente convegno a Torino

TORINO. In che modo gli strumenti contemporanei, digitali, partecipativi, predittivi, stanno trasformando il nostro modo di leggere, rappresentare e progettare la forma urbana? Sul tema si sono confrontati a Torino, dal 17 al 20 giugno, circa 300 studiosi provenienti da diversi paesi del mondo, in occasione dell’annuale convegno internazionale dell’ISUF (International Seminar on Urban Form) dedicato per il 2025 al tema “Urban Morphology in the Age of Artificial Intelligence”.

Nello spazio di tensione tra tradizione e innovazione nella forma urbana, tra ciò che viene ereditato e ciò che viene messo in discussione, si è discusso anche di “Urban Morphology and Common Engagement”, ovvero dell’opportunità di leggere e progettare la città come un’interfaccia tra forma spaziale e pratiche collettive, esplorando modelli emergenti in cui la progettazione urbana si intreccia con la transizione energetica, i temi della prossimità e l’inclusione sociale.

Il confronto, moderato da Nicola Marzot (ISUF Italy), ha alternato interventi di carattere teorico a presentazioni di casi studio internazionali. La relazione tra corpo, emozione e razionalità suggerisce che le forme urbane siano occasioni potenziali di trasformazione sociale, capaci di produrre valore condiviso se attivate da pratiche consapevoli. Introducendo il concetto di “vacancies as agencies”, Nicola Marzot ha formulato una lettura originale degli spazi urbani come potenziali attivatori di nuove forme di coinvolgimento collettivo.

Si è innanzitutto parlato del modello della cosiddetta città dei 15 minuti (15mC) e della sua applicabilità nelle periferie frammentate. Giovanni Fusco (Université Côte d’Azur) e Meta Berghauser-Pont (Chalmers University) hanno proposto una lettura con le reti chiave su cui si articola l’approccio alla forma urbana: quella infrastrutturale, quella ecologica e quella del cosiddetto colored network, un sistema di assi vivi, misti, capaci di generare centralità e vitalità urbana. I loro recenti studi sulla città dei 15 minuti, con l’obiettivo di garantire a ogni cittadino l’accesso a piedi e in un quarto d’ora a queste dorsali dello spazio pubblico, puntano a produrre linee guida concrete per città più sostenibili, accessibili e inclusive.

Anche i “Positive Energy Districts” (PED) rappresentano un paradigma nuovo per la rigenerazione urbana, in cui forma spaziale, sostenibilità energetica e partecipazione si intrecciano strettamente. Per il Centro di Ricerca Transitional Morphologies del Politecnico di Torino ci sono parametri morfologici come densità, orientamento, permeabilità e mix funzionale, che sono in grado di influenzare profondamente l’efficienza energetica e la qualità della vita in ambito urbano. Attraverso strumenti come la constellation analysis e i processi partecipativi, uno studio sui campus universitari come motori di rigenerazione energetica e urbana, a guida olandese, li promuove a modelli PED scalabili e inclusivi, in linea con le missioni europee che tendono alla neutralità climatica.

Due approcci partecipativi, rispettivamente nella EMME Region mediterranea e in Cina, sottolineano l’uso della morfologia come chiave di lettura e di azione nella città contemporanea. Il SURF (Society and Urban Form) Laboratory della University of Cyprus promuove pratiche di Evidence-Based Design and Planning (EBDP) integrando il trattamento di dati socio-spaziali con il coinvolgimento attivo delle comunità. Come hanno chiarito Nadia Charalambous e Ilaria Geddes, il SURF Lab sperimenta, attraverso progetti cofinanziati a livello nazionale ed europeo, strumenti di co-design e governance inclusiva, con specifiche attenzioni alla vulnerabilità sociale e all’equità urbana.

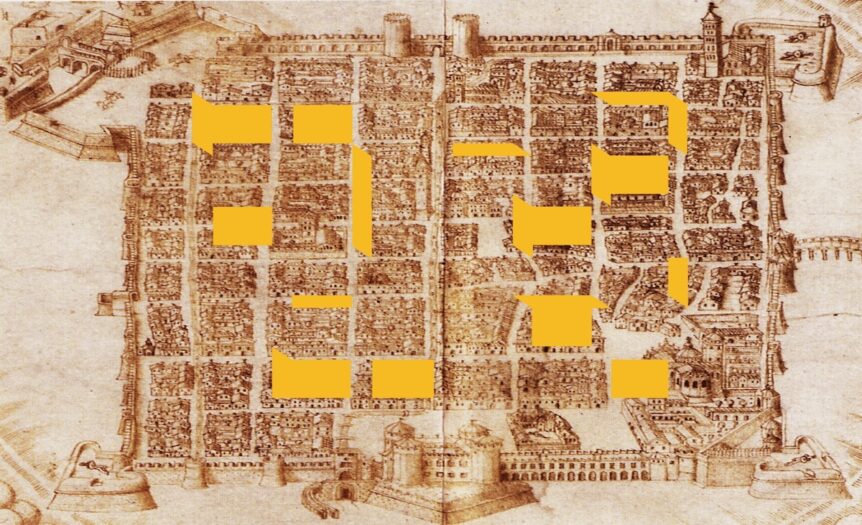

Infine, l’esperienza di rigenerazione di Xiaoxihu, isolato della Nanchino storica, è oggetto di un complesso approccio partecipativo, descritto da Bao Li (Southeast University). La casa a corte della tradizione, anche nella sua evoluzione contemporanea, è reinterpretata come unità di base per un’azione progettuale negoziata e concertata, dimostrando il ruolo della morfologia come leva per la coesione sociale e la sostenibilità urbana. Il progetto ha attivato una micro cooperazione pubblico-privato divenuta esemplare, lavorando sui diritti di proprietà nella città storica come motore di partecipazione, ponendosi in contrapposizione con il consueto trasferimento coatto in periferia degli abitanti e la conseguente disgregazione del senso di comunità.

Pare così oggi evidente come lo studio della forma urbana non sia più da intendersi come mera analisi della forma costruita, ma evolva come strumento riflessivo e condiviso per comprendere le transizioni in corso e agire sul futuro delle città a partire dall’idea di comunità. Nel momento in cui le scienze urbane contemporanee si confrontano con processi di transizioni ecologiche, energetiche e tecnologiche sempre più rapidi, la morfologia urbana si riposiziona come strumento critico per comprendere e orientare la trasformazione delle città.

Come suggerito dallo stesso Nicola Marzot “all’interno di quello spazio complesso e instabile che si apre tra la continuità tacita delle forme sedimentate e la necessità, in epoche di crisi, di riscrivere i codici che regolano la forma urbana, la nozione di agency diventa un potente catalizzatore: gli spazi urbani, apparentemente inutilizzati o problematici, non sono più visti come vuoti da riempire, ma come occasioni latenti di innovazione socio-spaziale, capaci di attivare forme inedite di coinvolgimento collettivo e generare nuovi significati. Lo studio della forma urbana, in questo senso, diventa esso stesso agente, capace cioè di trasformare lo spazio quotidiano e cittadino”.

La riflessione su “Urban Morphology and Common Engagement” ha dimostrato come la morfologia urbana, lungi dall’essere una disciplina descrittiva o nostalgica, possa rappresentare oggi un campo operativo cruciale per affrontare le transizioni in atto. Attraverso strumenti teorici, modelli progettuali, processi partecipativi e casi concreti, è possibile abitare consapevolmente lo spazio urbano, superando dicotomie tra forma e uso, tra tecnica e politica, tra centro e margine. Insomma, in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale promette nuovi strumenti di analisi e di previsione, le sfide poste a chi lavora sul futuro delle città non sono solo tecnologiche, ma specificatamente progettuali ed etiche.