Nel centenario della fondazione della capitale della Turchia, la battaglia per la conservazione dell’integrità ecologica e urbana. Il caso della Atatürk Forest Farm

ANKARA. Lo scorso ottobre la città ha celebrato un secolo dalla sua fondazione quale capitale della Repubblica di Turchia, proclamata il 29 ottobre 1923. Nel corso degli ultimi cento anni si sono susseguiti 30 governi e rappresentanti di diverse fazioni politiche, che ne hanno significativamente modificato il tessuto urbano.

Dopo essere stata amministrata per 23 anni da Ibrahim Melih Gökçek (1994-2017), nel 2019 la cittadinanza ha eletto un nuovo sindaco, Mansur Yavaş. Una scelta riconfermata anche alle elezioni del marzo scorso, con la speranza di un radicale cambio di approccio anche relativamente alle politiche urbane.

Capitale modernista

In particolare, durante il primo trentennio dalla fondazione ai primi anni ’50, Ankara è stata esplicitamente progettata per riflettere gli ideali repubblicani di una “Turchia moderna”. Scelta quale sede di governo per la sua posizione strategica, la città è stata campo di sperimentazione urbana e architettonica di un’amministrazione che intendeva esprimere i valori di una nuova società repubblicana attraverso le forme del modernismo. A questo scopo, nel tempo, sono stati banditi diversi concorsi con l’intenzione di coinvolgere, in particolare, professionisti internazionali nella costruzione della nuova capitale.

Un piano efficace

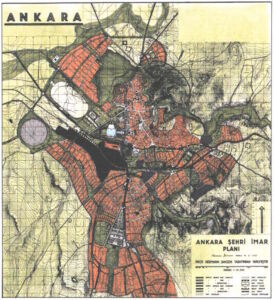

Nel 1924, l’architetto tedesco Carl Christoph Lörcher (1884-1966) immaginò la prima proposta di piano per la città che, seppure non realizzata, ebbe grande influenza nei confronti dei successivi progetti e venne usata per definire le linee guida del concorso indetto nel 1928. Quest’ultimo fu vinto da un altro tedesco, Hermann Jansen (1869-1946), il cui progetto si fondava sull’idea di una solida infrastruttura di aree verdi pubbliche interne e intorno alla città, che avrebbe organizzato la circolazione e definito lo zoning secondo un approccio modernista assegnando, tuttavia, un ruolo prioritario alla fruizione pedonale.

Fino agli anni ‘50 il piano di Jansen è stato in grado di dare coesione al tessuto urbano di Ankara, sul quale, nel corso degli anni, si sono innestati singoli edifici realizzati da molti architetti europei, conferendo alla città un carattere moderno e internazionale.

La crescita incontrollata

Tuttavia, a partire dagli anni ‘50, l’impianto urbano compatto e funzionalista ideato da Jansen non si è dimostrato in grado di adattarsi agli effetti di un enorme boom demografico, legato al generale fenomeno di urbanizzazione della popolazione turca e al mutamento delle esigenze e degli stili di vita.

Anche il nuovo piano Yücel-Uybadin, approvato nel 1957 per organizzare la crescita della città, si è rivelato inadatto a prevedere l’entità e le direzioni del suo sviluppo e di mettere un freno a fenomeni di crescente speculazione. Il documento prevedeva, entro metà anni ‘70, una popolazione di 750.000 abitanti, che avrebbe determinato lo sviluppo della città a macchia d’olio; ma nel 1975 il numero di abitanti registrati era pari a 1,6 milioni.

Pertanto, nel corso degli anni, il piano del 1928 è stato stravolto in molte sue parti, causando un grave impoverimento del carattere pedonale e pubblico dell’iniziale progetto di Jansen (si pensi ai casi dell’Atatürk Boulevard e del Güvenpark, aree che vengono snaturate per privilegiare il traffico veicolare) e lasciando libero spazio allo sviluppo caotico di nuove parti di città, in molti casi trasformatesi in insediamenti informali.

Negli anni a seguire e, in particolare, con le politiche neoliberali degli anni ‘80, la città è cresciuta in modo sempre più incontrollato in diverse direzioni, disperdendo l’idea di centro in una serie di nuovi snodi. Inoltre, la crescente presenza di grattacieli, spesso frutto di operazioni immobiliari speculative, ne ha drammaticamente mutato lo skyline.

Controversie urbane e politica

Questo generale processo speculativo è stato ulteriormente enfatizzato dall’attività del Justice and Development Party (AKP), partito conservatore fondato dal presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e al governo della città dal 2002, con Gökçek come sindaco. Molti degli interventi intrapresi a partire dagli anni 2000 sono sfociati in processi giudiziari, poiché i progetti sono stati contestati dalla Camera degli urbanisti. Nonostante le battaglie legali, tuttavia, molti di essi sono stati comunque portati a termine o, in ogni caso, le campagne di opposizione non sono state in grado d’intervenire in tempo per limitare e invertire gli sviluppi delle numerose operazioni speculative.

Non raramente, edifici già realizzati sono stati smantellati solo in seguito alla loro costruzione, dovendo attendere il giudizio definitivo del tribunale e provocando situazioni contraddittorie e ulteriori sperperi d’investimenti ai danni della città. Tra i tanti, emblematico è l’iter del controverso centro per uffici YDA, il cui progetto è stato rifiutato ben otto volte dalla Quarta Corte amministrativa di Ankara, anche causando una sua parziale demolizione quando già in cantiere, sebbene poi l’edificio sia stato ultimato.

La Atatürk Forest Farm: da polmone verde a simbolo di speculazione

Nel contesto della storia urbana di Ankara, la Atatürk Forest Farm (AOÇ), vastissima area verde nel cuore della capitale progettata a beneficio dei suoi cittadini, costituisce un punto di osservazione significativo delle trasformazioni urbane negli ultimi cento anni, nonché il riflesso evidente delle politiche che hanno caratterizzato Ankara a partire dalla seconda metà del Novecento. La AOÇ venne realizzata a partire dal 1925, per volere di Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), fondatore e primo presidente della Repubblica, in una zona paludosa a nord ovest di Ankara, bonificata e resa fertile grazie all’utilizzo delle moderne tecnologie agricole.

L’area, infatti, fu pensata in primo luogo come centro educativo e di sperimentazione di tecniche e metodi agricoli avanzati che, nel tempo, sono stati applicati su una vasta gamma di produzioni (frutta e ortaggi, allevamento e apicoltura, ma anche coltivazione di luppolo per la birra), trasformando la AOÇ in nuova unità produttiva della capitale. Inoltre, dalla sua fondazione, molti spazi sono stati dedicati al loisir dei cittadini: ristoranti, parchi tematici (come il Beer Factory Garden) e strutture ricreative di diverso tipo, fra cui anche uno zoo e due piscine (Marmara e Black Sea Pools). In questo senso, la AOÇ ha partecipato in modo fondamentale alla costruzione dell’immagine della nuova capitale quale esempio di città moderna, dotata di ampi e differenziati spazi verdi pubblici e attenta al benessere dei cittadini.

Tuttavia, le politiche di speculazione urbana messe in atto da fine anni ‘50 hanno inciso profondamente anche sul ruolo e l’immagine della AOÇ. Il governo ha spesso costruito narrazioni volte a negare o minimizzare l’importanza culturale e storica dell’area, per poterla sfruttare come risorsa per l’espansione urbana e causandone, nel tempo, il graduale abbandono e la conseguente perdita di valore ecologico e urbano.

Sebbene in concomitanza all’istituzione della Fondazione Atatürk Forest Farm, nel 1950, l’area abbia goduto del riconoscimento legale di sito protetto, negli anni l’estensione del comparto da preservare è stata gradualmente erosa, diventando meno di un terzo dell’iniziale (da circa 102 ettari registrati nel 1937 a 33 nel 2009).

Inoltre, in seguito a una legge entrata in vigore nel 2006, proposta dall’AKP e considerata incostituzionale dall’opposizione, il controllo amministrativo dell’AOÇ è stato delegato all’Ankara Metropolitan Municipality (ABB) che ne ha permesso la graduale frammentazione, legittimando operazioni immobiliari da parte di grandi compagnie private (tra cui, la parziale trasformazione nel parco di divertimenti “Ankapark”), nonostante il riconoscimento dell’area quale monumento storico e naturale nel 1992. Questi sviluppi hanno via via compromesso il valore che la Atatürk Forest Farm rivestiva nella sua interezza, dal momento della sua fondazione, trasformandone porzioni significative in luoghi dal carattere prettamente commerciale.

Tra gli interventi che più hanno danneggiato non solo il valore ecologico e culturale dell’area, ma anche il suo significato simbolico quale cuore pubblico e verde della città, la costruzione della gigantesca residenza presidenziale rappresenta il caso più tragico. L’edificio, di oltre 300.000 mq (e che ha privatizzato un’area di estensione quasi doppia) ha ottenuto il via libera per la costruzione in area protetta nel 2012 ed è stato inaugurato nel 2014.

Ankara simbolo del passato, sfida per il futuro

In questa prospettiva, la Atatürk Forest Farm rappresenta oggi la testimonianza del processo che ha trasformato Ankara da città simbolo della modernità a luogo di battaglie per la conservazione dell’integrità ecologica e urbana ed è esempio emblematico di come il potere politico possa imporre drammatici cambiamenti sul tessuto urbano. In un contesto di continua crescita e trasformazione dei bisogni della popolazione, preservare il carattere unico dell’AOÇ è cruciale sia a livello concreto e operativo, sia a livello simbolico, per riaffermarne il valore di patrimonio ecologico e culturale quale componente fondamentale dell’identità cittadina.

Immagine di copertina: palazzi ad Haci Bayram district (© Francesca Pompei)