Uno sguardo ai principali progetti dello studio/laboratorio danese, che concepisce Copenaghen come un ampio soggiorno in cui i confini tra privato e pubblico si mescolano

Mentre in America il presidente Donald Trump vuole imporre il ritorno a un ordine neoclassico per “rendere belli gli edifici federali”, sfoderando ancora una volta il suo bieco conservatorismo in ogni settore della vita pubblica, e in Italia, per altri versi, al massimo si bandiscono concorsi per riprogettare l’edicola del XXI secolo, i Paesi Nordici offrono quotidianamente lezioni di democrazia su come alimentare la ricerca in campo architettonico attraverso operazioni puntuali di riappropriazione dello spazio urbano da parte della collettività. Prova ne sia la mostra itinerante, attualmente a Berlino, “Our Urban Living Room” (Aedes Architekturforum, 18 gennaio – 29 aprile 2020), resoconto articolato del lavoro di Cobe, un laboratorio di architettura – come ama definirsi lo studio – con sede a Copenaghen, fondato nel 2006 da Dan Stubbergaard (1974). La mostra, allestita per la prima volta nel 2016 per il Dansk Arkitektur Center di Copenaghen, presenta una selezione di progetti realizzati nella capitale danese negli ultimi 13 anni sulla scia dei principali cambiamenti che ne hanno segnato il passaggio da realtà post-industriale a modello di città vivibile per eccellenza proprio grazie ad una pratica architettonica sperimentale e lungimirante.

Il punto di vista di Cobe è chiaro e può essere rintracciato in ciascuno dei progetti realizzati, ossia esortare le persone a vivere la città da questa prospettiva: come un ampio soggiorno in cui i confini tra privato e pubblico diventino fluidi. Approccio vincente se si pensa, infatti, che ciascuno nella propria casa vorrebbe avere il massimo del comfort e di libertà, senza dimenticare la creatività dei gesti e un senso di benessere diffuso tale per cui varcare la soglia della propria casa equivarrebbe a “sentirsi a proprio agio”. «La nostra città è la nostra casa, ed è esattamente su questo che si basa oggi il successo di Copenaghen. Più apprezziamo la città come architetti, ma soprattutto come residenti di Copenaghen, meglio ne tratteremo. Migliore è il progetto della nostra città, più persone ci vivranno bene e ne saranno orgogliose. Non si tratta di bellezza, eleganza o ricchezza, ma di qualità della vita e democrazia urbana», spiega Stubbergaard.

Cosa sarebbe, infatti, oggi la bellezza? Non c’interessa più la contemplazione del bello come ostentazione di potere e vanità. L’architettura deve parlare al cuore della gente. Impariamo, dunque, da Copenaghen, come recita il sottotitolo del libro-catalogo di Cobe presente in mostra (Arvinius + Orfeus Publishing, 2016). In tal senso, è la stessa pratica architettonica che dovrebbe essere fluidificata infiltrandosi tra i rivoli dei desideri umani, piuttosto che rintanarsi in colte esibizioni stilistiche tanto fuorvianti per le nuove generazioni quanto fuori tempo massimo. Quello che caratterizza Cobe è una ricerca costante di nuove sponde al progetto del XXI secolo, prima di tutto ritrovando un filo d’intesa con gli altri, i veri destinatari del progetto. Basti pensare alla nuova sede dello studio, affiancata da una caffetteria che funziona come spazio espositivo permanente del proprio lavoro, aperto al pubblico e visitabile quotidianamente. In definitiva, è l’informalità che trionfa, eliminando barriere in modo concreto tra chi progetta e le persone («L’architettura è un modo di guardare la società e plasmare il futuro in cui vogliamo vivere»). Perché, dunque, non fare di ogni più piccola occasione un grande progetto di vita comune nel quotidiano, restituendo la città ai suoi abitanti?

Un approccio che sembra anticipare la tematica della prossima Biennale di Venezia: How will we live together? Guardando al lavoro di Cobe, si può svicolare dal pessimismo e dalla retorica di fondo nei confronti del futuro. Vi si ritrovano tematiche chiave che oggi possono forgiare il carattere dello spazio urbano: la valorizzazione delle infrastrutture per la configurazione di spazi pubblici gratificanti; la risorsa derivante dalle trasformazioni e riconversioni dell’esistente; la promozione di una città a misura di bambino, e dell’architettura come strumento di democrazia; la messa a punto di strategie per trasformare le vecchie città industriali in città vivibili.

A spasso tra i progetti

Ciascun lavoro di Cobe merita un’attenzione particolare; esso rappresenta una sorta di vademecum per le nuove generazioni di architetti poiché contiene una serie di principi su cui basare l’intervento, sia esso una piazza, una biblioteca, una infrastruttura, un complesso residenziale… Conquistare spazio urbano per il pubblico sembra essere una sorta di leitmotiv che raggiunge punte di massima destrezza progettuale nell’ampliamento dell’originario edificio anni ‘50 della Casa per i volontari della Croce Rossa danese (2013-2017), con la realizzazione di nuovi spazi per mostre e seminari, sale per eventi e conferenze, caffetteria. Come concepire un edificio in grado di restituire nuova qualità alla strada, al parco e allo spazio urbano circostante, aggiungendovi qualcosa in più? La risposta singolare consiste in una copertura a gradoni triangolare che sulla strada funge da luogo pubblico dove sostare, mentre all’interno contiene le nuove funzioni, con l’ambizione di invitare e incoraggiare i passanti ad entrare ed esplorare il luogo. In definitiva, un edificio viene trasformato in uno spazio pubblico.

“La forma segue le persone” è, infatti, lo slogan coniato da Cobe. Prova ne sia la metamorfosi della stazione di Nørreport (2009-2015), lo scalo ferroviario più trafficato della Danimarca con oltre 250.000 persone che la attraversano ogni giorno e che, dagli anni ‘60, è diventato un vasto e caotico incrocio nel bel mezzo della città. Grazie a uno studio accurato sui tragitti preferenziali dei pedoni ora è uno spazio pubblico aperto e accogliente con attenzione particolare alle esigenze di pedoni e ciclisti. Così, un’infrastruttura pubblica diventa occasione per realizzare uno spazio urbano invitante, neutralizzando il traffico pubblico e privato.

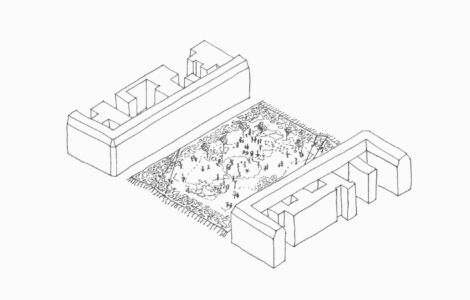

Nel caso di Karen Blixens Plads (2014-2019), un paesaggio artificiale di colline nasconde un parcheggio per duemila biciclette, regalando un ritrovo accattivante e informale – un ibrido tra piazza pubblica e parco – agli studenti del Campus Sud dell’Università di Copenaghen. Il tema della piazza è, infatti, tra quelli dominanti, poiché lo studio danese è convinto che questa continui ad avere un ruolo centrale nella città contemporanea e vada promossa e reinventata al di là del digitale e delle sue algide dinamiche d’interscambio relazionale muto. È così che nel riprogettare Israels Plads (2008-2014), proprio come in un salotto, viene steso un “tappeto urbano” per coprire un mega-parcheggio di automobili (ora interrato) e fare posto a una piazza vibrante di vita, attrezzata per svolgere le più diverse attività (sport, tempo libero, ecc.), adatta a frequentatori di tutte le età, mentre la superficie scura che la caratterizza è realizzata con suole in gomma riciclata dalle scarpe da tennis. Qui i bambini giocano, le persone s’incontrano dopo il lavoro, mentre il sabato è di scena l’affollato mercatino delle pulci.

Cambiando scala, scuole materne e residenze sono l’altro punto di forza, tutto giocato tra qualità degli spazi, integrazione nel contesto, materiali avvincenti, nella convinzione – citando Winston Churchill – che «Noi diamo forma ai nostri edifici, ma poi gli stessi ci formano», come si legge nel citato catalogo. Una lezione per chi non intende rinunciare a pensare che l’architettura possa cambiare la vita delle persone strutturando “salotti urbani” e non solo luoghi di passaggio prosaici per utenti distratti e ammalati di smartphone («La nostra ambizione è concepire un’architettura fatta per sopravvivere a noi stessi»).

About Author

Tag

danimarca , mostre , rigenerazione urbana

Last modified: 20 Febbraio 2020