Per gli apparati e i reperti presentati, la mostra “Castrum superius. Il Palazzo dei re normanni” meriterebbe di diventare permanente

PALERMO. Luogo d’eccezione per quella duplice identità, museale (museo di se stesso) e insieme istituzionale (è sede dell’Assemblea Regionale Siciliana) e di rappresentanza, la più antica reggia d’Europa è la protagonista della mostra “Castrum superius. Il Palazzo dei re normanni”, ospitata fino al 10 gennaio 2020 presso le Sale Duca di Montalto dello stesso Palazzo. Un progetto inter-istituzionale della Fondazione Federico II, in collaborazione con l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, la Soprintendenza per i Beni Culturali e il Centro Regionale per la Progettazione e per il Restauro.

Il più ardito e complesso progetto di tutto il Medioevo nel Mediterraneo, il “Castrum Superius” appunto, contrapposto un tempo al “Castrum Inferius” (Castellammare), è l’unico tra i palazzi reali, antichi e medievali, ad aver attraversato i secoli per pervenirci conservato e leggibile fin nei suoi strati più arcaici (di età fenicia). Significativo il messaggio culturale alla base dell’evento espositivo: il palazzo, il più antico parlamento d’Europa, torna a essere simbolo, come fu in antico, di convivenza e cooperazione tra mondi e culture diverse. Nello stesso spirito, la mostra non presenta uno o più curatori, come di consueto, ma una curatela collegiale che coincide con un comitato scientifico di cui fanno parte Vladimir Žorić, Henri Bresc, Maria Concetta Di Natale, Giuseppe Barbera, Stefano Biondo, Maria Maddalena De Luca, Antonino Giuffrida e Stefano Vassallo, che, insieme ad altri, hanno firmato i saggi in catalogo (edito dalla stessa Fondazione Federico II).

La mostra è sorretta da un imponente apparato didattico e da una rigorosa ricerca scientifica messa al servizio anche della straordinaria riproduzione in 3D del soffitto della Cappella Palatina, che propone per la prima volta al pubblico tre soluzioni per la fruizione ravvicinata di particolari difficili da vedere ad occhio nudo e per l’esplorazione delle matrici geometrico-costruttive del soffitto: un video, uno schermo touch e un’applicazione di realtà aumentata.

L’ambito espositivo è concepito come un open space, in cui il racconto diacronico della fisionomia medievale dell’edificio, dalle prime fasi costruttive sino al tramonto del Regno normanno, si svolge come un continuum narrativo, consentendo interferenze visive da un’epoca all’altra, e in cui solo il fulcro dell’esposizione, la sezione dedicata appunto al “Castrum superius”, è enucleata da pareti divisorie e vi si “accede” simbolicamente attraverso la riproduzione delle porte bronzee della Cappella Palatina, incorniciate dalle lastre con iscrizione araba in lode di Ruggero II (XII sec.), che nello stesso Palazzo dovevano trovarsi a coronamento di una porta.

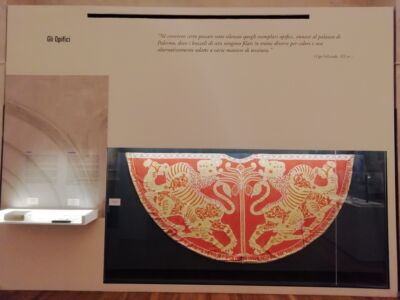

Altrettante sezioni tematiche raccontano, inoltre, tutte le funzioni della Reggia, come gli Opifici, la Zecca e il Parco reale che dal palazzo si estendeva attraverso la valle dell’Oreto. Provenienti da tutta la Sicilia, sono esposte opere dell’epoca che riguardano la sua costruzione, gli scavi archeologici, le caratteristiche militari, nonché l’aspetto residenziale e religioso. Si tratta, infatti, di una mostra tutta siciliana, con prestiti (elementi architettonici, dipinti, sculture, disegni, monete, etc.) dai maggiori musei e istituzioni regionali, come l’Abatellis, Bellomo, Museo Regionale di Messina, Salinas, Pepoli, musei civici, diocesani, biblioteche regionali, etc. Per citare solo qualche pezzo, in particolare di scultura monumentale, dalla Galleria di Palazzo Abatellis provengono le lastre con iscrizione araba in lode di Ruggero II del Palazzo di Palermo (1130-1154); dalla Soprintendenza di Palermo la lapide con iscrizione quadrilingue (1149) e quella con iscrizione trilingue (1153); dal Museo Regionale di Messina la piletta marmorea (XII sec.), il capitello a stampella (XII sec.) e il capitello e architrave con scene di combattimento (XII-XIII sec.); dal Comune di Mazara del Vallo la coppia di elefanti in marmo bianco (prima metà XII sec.) e la coppia di leoni in marmo (sec. XII, prima metà), oltre a un pluteo marmoreo (prima metà sec. XII); dalla Galleria Bellomo di Siracusa una vaschetta marmorea, con decoro animalistico (XII sec.) e una mensolina (protome umana), in marmo scolpito (XII sec.); dalla Curia di Monreale i due capitelli del baldacchino della tomba di Guglielmo I (seconda metà XII sec.); dal museo Griffo di Agrigento un pluteo in marmo con cervi affrontati (inizi XII sec.).

Vanno menzionati pure la pergamena con la platea di Guglielmo II (XII sec.), dal tabulario Santa Maria Nuova di Monreale, su un supporto ondulato che ne mette in valore i quasi quattro metri di lunghezza, e la copia del manto di Ruggero dalla Fondazione Ratti di Como, realizzata in occasione della mostra sui Normanni a Palazzo Venezia a Roma nel 1994, per superare le serie problematiche di conservazione dell’originale, e che nel percorso espositivo calamita lo sguardo del visitatore. Altro elemento catalizzatore è uno dei modelli lignei del soffitto a muqarnas della Cappella Palatina (XIX sec.), dall’Accademia delle Belle Arti di Palermo. Lo studio inedito di Žorić della concezione tecnologica “straordinariamente evoluta” adottata nella costruzione di questo soffitto rivela come «tutti i suoi elementi compositivo-strutturali erano stati ideati ed eseguiti con la tecnica degli “scatolari”». Alla vista dell’osservatore appaiono, cioè, come volumi vuoti e curvi delimitati da superfici che, in realtà, si prolungano oltre l’estradosso. E, meraviglia, questi involucri sono realizzati con sottili asticelle accostate: un’invenzione tecnologica nella costruzione della carpenteria che ha permesso un estremo alleggerimento dell’insieme di muqarnas, cupolette e “stelle ottagonali”. Se fosse stato, invece, in legno massello il peso del soffitto sarebbe stato di cinque o sei volte superiore a quello effettivo e non in grado di garantire «nei secoli il funzionamento strutturale e perciò anche la sopravvivenza stessa di questo soffitto», da considerare «la più antica carpenteria lignea ornamentale ancora in situ esistente in Europa, e anche l’unica di questo tipo».

L’importanza storico-documentale dell’eccezionale riunione delle opere in prestito si presterebbe a fare dell’evento espositivo temporaneo una mostra permanente presso il Palazzo.

Immagine di copertina: il Palazzo dei re normanni a Palermo (fonte siciliafan.it – foto di Luigi Grifasì)

![]()

Info mostra: theroyalpalace.it

Il nuovo corso della Fondazione Federico II

Diretta da Patrizia Monterosso, da un anno e mezzo la Fondazione si contraddistingue per una rinnovata attenzione al visitatore, resa possibile grazie a recenti lavori che hanno interessato il cosiddetto “rimessone”, il grande ambiente del palazzo a cui si accede da piazza Parlamento. Alle Sale Duca di Montalto si fa, così, ingresso attraverso il portone monumentale, riaperto dopo secoli, e il “tunnel medievale”, che funge da vera e propria camera di decompressione o estraniazione dall’esterno, rito di passaggio allo “spazio a parte” dell’esposizione temporanea. Dal settembre scorso va inoltre rilevata l’apertura di un raffinato negozio che propone un’ampia gamma di libri d’arte e prodotti selezionati, come stampe, gioielli e creazioni appositamente realizzate anche da artigiani siciliani ispirandosi ai motivi iconografici della Sala di Re Ruggero. La Fondazione, inoltre, dall’1 giugno 2019 ha inaugurato un nuovo percorso di visita dei Giardini reali, a un anno dalla loro riapertura (nella foto): si chiama “Passage to Mediterranean” l’installazione di un giardino culturale dinamico su piazza del Parlamento, che rievoca in pianta il motivo delle “stelle ottagonali” della Cappella Palatina.

About Author

Tag

allestimenti , mostre , palermo , sicilia

Last modified: 21 Luglio 2019