Nell’ambito della querelle des anciens et des modernes, una riflessione del direttore dell’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia introduce l’edizione 2016 del Piranesi Prix de Rome: il bando del concorso d’idee per Via dei Fori Imperiali a Roma e il conferimento del premio alla carriera al giapponese Yoshio Taniguchi

C’è un’idea, che è poi quella che ha reso grande l’architettura occidentale, che nel mondo della formazione degli architetti è oggi considerata qualcosa di marginale. Un’idea che, stretta da una parte tra globalizzazione dell’immagine dell’architettura scatolare e, dall’altra, dalla persistente convinzione ideologica che l’avvento del moderno abbia “finalmente” sconfitto gli ordini architettonici e l’architettura parlante, appare oggi desueta e priva di una legittimazione reale. Un’idea, in sostanza, che rappresenta un mondo finito per sempre, e la sua espressione, una lingua morta. Si tratta dell’idea del classico. O meglio del senso classico del classico. Tutto ciò, peraltro, sottende due ulteriori corollari facilmente esperibili nella scuola: la fine della storia e la fine del disegno.

Con un atteggiamento religiosamente antiquariale e sullo sfondo di un dibattito incentrato sulle grandi priorità del contemporaneo – dalla nuova architettura sostenibile al problema del consumo del suolo fino alla capacità delle città di sostenere le nuove forme di nomadismo – si muove in una dimensione temporale astratta e in senso opposto all’assottigliarsi dell’episteme classica, una piccola realtà che opera nel settore della ricerca e della formazione delle nuove generazioni; e lo fa proponendo ancora e sempre lo studio degli ordini, delle proporzioni, dell’architettura antica, e considerando il moderno come una, non l’unica, delle possibilità espressive dell’architettura. Una specie di liceo classico dell’architettura, dove si insegnano Ictinos e Callicrates, Apollodoro di Damasco, Lanfranco, Brunelleschi, Alberti, Palladio, Fischer von Erlach, Guarini, Piranesi, Soane, Schinkel, Antonelli, Andreani e Piacentini; ma anche il Nolli, il Canina e il Lanciani. Dove si pretende ancora il disegno manuale e, contemporaneamente, dove s’imparano ad usare i più sofisticati software per il rilevamento digitale e le tecnologie di modelling reverse.

Questo, in estrema sintesi, è l’atteggiamento che dalla sua fondazione qualifica l’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia, organizzazione no profit con una decina di anni d’intensa attività sul campo e altrettanti di preventivo studio e ricerca sulle due anime del classico: quella della mimesi e studio dell’antico e quella del controllo della teknè sulla realtà, sorta di sussunzione alla celebre querelle des anciens et des modernes dove nessuna delle due componenti prevale in modo definitivo sull’altra ma entrambe concorrono a stimolare la progressione incrementale reciproca.

La doppia anima dell’Accademia costituisce così nesso e spiegazione assieme degli esiti e del profilo della sua principale attività istituzionale che è il Piranesi Prix de Rome, un duplice concorso annuale di architettura per l’archeologia. Un concorso riservato da una parte agli studenti universitari (Seminario internazionale di museografia di Villa Adriana) e dall’altra agli studi di architettura di profilo internazionale (Call for built architecture – Designing the Archaeology). Accanto a questo, l’Accademia organizza il Piranesi Prix de Rome alla carriera, dedicato all’alta formazione classica e destinato a riconoscere l’opera di architetti impegnati nel progetto per il patrimonio e in particolare nel progetto di musei. Così si spiega perché nel 2010 il Prix è andato a Rafael Moneo con il Museo d’Arte romana a Merida che ingloba un pezzo di città antica, mentre nel 2014 è invece andato a Peter Eisenman con le “Piranesi Variations”, che studiano una città antica mai esistita; oppure perché nel 2011 a vincere fu Guido Canali con il più classico degli allestimenti di tradizione museografica italiana – l’archeologico del Santa Maria della Scala a Siena – e nel 2015 Bernard Tschumi con il Museo dell’Acropoli di Atene, il più classico dei musei globalizzati di ultima generazione.

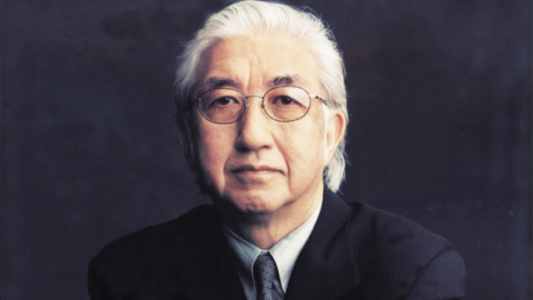

Nel corrente mese di marzo, la querelle interna all’Accademia riprende continuità e consistenza con due eventi nel quadro del Piranesi Prix de Rome: la pubblicazione di un bando [termine d’iscrizione, 30 aprile; n.d.r.] per l’annunciato concorso d’idee per Via dei Fori Imperiali a Roma, e il conferimento del premio alla carriera all’architetto giapponese Yoshio Taniguchi [presso la Casa dell’Architettura di Roma il 18 marzo alle ore 16, con una lectio magistralis; n.d.r.]. Due mondi lontanissimi, nell’apparenza, ma legati in profondità dall’episteme classica di cui l’Accademia Adrianea si sente pienamente depositaria ed erede.

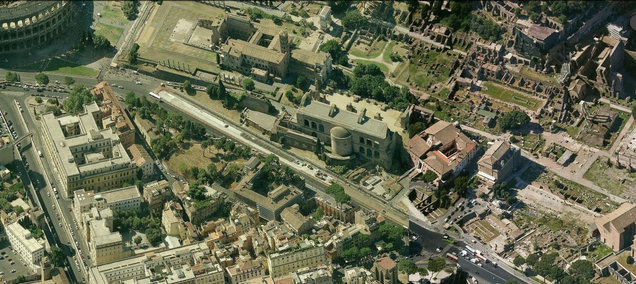

Da una parte, quel concorso che nessuno ha mai voluto bandire, estromettendo di fatto l’architettura dalla grande partita culturale e progettuale costituita dall’Area archeologica centrale di Roma. Infatti, se non si considera la grottesca vicenda del concorso per la copertura dell’Adrianeum in Piazza Venezia – inspiegabilmente annullato a progetti consegnati -, dopo ottantadue anni dal concorso per il Palazzo del Littorio che di fatto è stata l’ultima grande consultazione bandita su quel sito (dove si confrontarono personaggi come Terragni, Libera, Moretti, Ponti, BBPR e altri), la call for project per Via dei Fori Imperiali è da considerarsi come un vero e proprio appello all’identità stessa dell’architettura, rivolto alle università italiane e straniere e alle migliori realtà professionali in chiave internazionale. Si tratta di un coinvolgimento dell’architettura tutta, che ha l’obiettivo di riconquistare quella credibilità disciplinare perduta nei confronti delle istituzioni preposte – MiBACT e Roma Capitale nella fattispecie – che considerano il contributo degli architetti meno di zero; anzi, qualcosa di non gradito. Ma allo stesso tempo si sa che per tornare a contare bisogna anche dimostrare di essere bravi, realizzando progetti non solo colti ma anche credibili, realizzabili ed ecumenici, capaci cioè di lavorare bene sia per la preesistenza archeologica di duemila anni, sia per quella moderna che di anni ne ha solo cento, sia per il nuovo che è all’anno zero. Ci vuole in sostanza molta qualità. Quella stessa qualità che l’Accademia ha riscontrato, dopo attenta analisi e valutazione di diverse candidature, nell’opera di Taniguchi.

Dall’altra parte, quindi, la winckelmanniana nobile semplicità e quieta grandezza di Taniguchi, uno dei più importanti progettisti contemporanei di musei, tanto apprezzato in campo internazionale quanto poco noto in ambito italiano. Taniguchi rappresenta la quintessenza di un neoclassicismo espresso in linguaggio moderno e declinato in un mondo di riferimento, quello giapponese, in cui proporzione ed equilibrio della forma continuano ad avere un senso nell’armonia del cosmo. Armonia resa percepibile dal senso classico di compiutezza della forma, dalla rarefatta combinazione di elementi compositivi e dall’uso sapiente dell’acqua come materiale di progetto, articolati in una forma di minimalismo che ricorda il mondo monumentalizzato di Boullée, in cui l’astrazione è la vera cifra del disegno.

About Author

Tag

concorsi , premi

Last modified: 12 Marzo 2016