Il fervore di solidarietà manifestatosi per LAquila e per il suo territorio, nellimmediatezza del sisma di tre anni or sono, aveva registrato molte offerte prestigiose e promesse daiuto di grande impatto mediatico ed emotivo.

Tra queste si ricordano gli impegni presi da alcuni governi presenti, nel luglio 2009, nel capoluogo abruzzese, in occasione del Summit del G8 come Giappone, Russia, Francia, Spagna e Germania.

Questi paesi erano stati tra i primi a presentare un proprio programma dinterventi volti al restauro di monumenti, al recupero di abitati distrutti o alla realizzazione di nuove strutture utili per favorire una rapida ripresa della vita urbana e avviare una prima uscita dallemergenza. Contributi per lo più non esaustivi per completare nella loro interezza opere di notevole impegno economico e costruttivo ma, di certo, consistenti per gli importi assegnati e significativi per il valore simbolico e patrimoniale delle strutture interessate. Molte istituzioni nazionali avevano, altresì, concorso in questa gara di generosità. Regioni, province, enti e associazioni di diverso genere avevano messo a disposizione fondi e risorse che chiedevano solo di essere organizzate e pianificate per trasformarle in un primo motore della rinascita.

Unovvietà si potrebbe pensare. Eppure ciò non è stato. Anzi, a fronte di tanta munificenza, LAquila sembra aver realizzato il paradosso dellasino di Buridano.

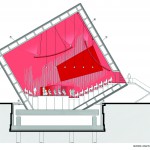

Emblematico, a tal proposito, appare il caso dei due auditorium progettati da Shigeru Ban per conto del governo giapponese (cfr. «Il Giornale dellArchitettura» n. 94, aprile 2011) e da Renzo Piano con la collaborazione di Alessandro Traldi per la Provincia di Trento e la Banca dItalia. Due strutture temporanee immaginate per supportare la ripresa immediata delle attività del Conservatorio di musica «Alfredo Casella» da un lato, e dellauditorium «Nino Carloni» da sempre ospitato nel Castello cinquecentesco ma reso inagibile.

Le opportunità offerte da queste importanti occasioni non sono state colte ma, per quanto possibile, sono state addirittura ostacolate.

Fin troppo nota è la vicenda di Ban, costretto a rinunciare al suo primo progetto per una soluzione mutila e depotenziata rispetto alla localizzazione originaria. Lo stesso Piano ha dovuto far fronte a ritardi di vario genere e a contestazioni di associazioni ambientaliste (tra cui Italia Nostra) che tradivano, piuttosto, una certa carenza dinformazione sulla strategia del progetto e sui suoi contenuti ambientali, urbanistici e architettonici. Oggi, a tre anni, il piccolo auditorium (230 posti) di Ban si trova in una zona della triste periferia, diversa da quella precedentemente interessata dal suo primo progetto e, di certo, meno determinante per uneventuale ipotesi di riassetto urbano. Inaugurato ufficialmente il 7 maggio 2011, grazie alla tenace volontà dellambasciatore giapponese Hiroyasu Ando e dellarchitetto, non è stato ancora consegnato al Conservatorio e alla Provincia per via di lavori impiantistici da portare a compimento. Il cantiere di Piano è stato aperto solo da poco più di un mese nei pressi del Castello e in prossimità del centro storico che, tuttora fermo e ingabbiato dai puntellamenti, dovrebbe ricevere dallopera unulteriore motivazione. Lauspicio è che, seppur avviato con grave ritardo, possa essere concluso prima dellautunno. Tracciando un primo bilancio sui due interventi concepiti tre anni orsono come opere temporanee, per le quali i tempi di realizzazione e gli effetti sullintorno rivestivano unimportanza fondamentale, non si può che essere perplessi e delusi.

Una delusione che non attiene alla qualità dei progetti ma nasce dagli atti delle istituzioni responsabili, a vario titolo, per la ricostruzione (Comune, protezione civile e commissario di Governo, in primis). Ne è emersa unincapacità culturale che finora ha privato di prospettive adeguate la città.

È evidente lesigenza di un piano di ricostruzione del centro antico, di riqualificazione radicale della periferia, di un restauro del territorio sempre più esposto al consumo selvaggio specialmente dopo il sisma. Appare altresì ineludibile la necessità di una ricostruzione civile fondata su un patto sociale che superi gli interessi, non sempre chiari, di pochi, a favore di quelli generali della città. Non si può dire, per i due auditorum, che si sia trattato di opere estranee alle aspettative della città e calate dallalto con scarsa partecipazione degli aquilani. Infatti, tanto Ban che Piano hanno subito sollecitato il contributo delle istituzioni locali e della cittadinanza per dare concretamente impulso alla riappropriazione del luogo e di unidentità fiaccata.

Purtroppo a tale istanza sembrano aver risposto davvero in pochi. Tra questi, comunque, ci sono gli studenti delle Università dellAquila e di molti altri atenei italiani e stranieri che si sono entusiasticamente lasciati coinvolgere nei numerosi workshop e nei seminari di preparazione per entrambi i cantieri nei quali, assai numerosi, sono stati e sono tuttora presenti.

Forse è questo il lascito più importante per il futuro di una città, sempre più metaforicamente rappresentativa di un paese che deve profondamente riformarsi e ricostruirsi per sormontare contraddizioni e paradossi che ne paralizzano lo sviluppo e ne inaridiscono la linfa vitale.

Aquila: come lasino di Buridano: le incredibili resistenze agli auditorium di Shigeru Ban e Renzo Piano