Esiste un filo comune che collega le diverse fasi delle trasformazioni del territorio di Parma negli ultimi decenni; esso si interseca con le cicliche contraddizioni di un sistema locale, di cui la politica costituisce solo la parte emersa, in un conflitto permanente tra una cultura alta della pubblica amministrazione e ricorrenti opacità che ne offuscano limmagine.

Per stabilire un punto di inizio virtuale al racconto di Parma, dopo le ricostruzioni post belliche, dobbiamo così andare al 1975 e allo scandalo edilizio di quellanno, che coinvolse i vertici dellamministrazione comunale (di sinistra), oltre al gotha dellimprenditoria edile di allora. Una vicenda di ordinaria corruzione, di cambi di destinazione duso nel Piano regolatore, da aree Peep a uso direzionale, dopo ambigui passaggi di proprietà dei terreni.

Da quello scandalo, sino alle vicissitudini urbanistiche e giudiziarie che trentacinque anni dopo hanno segnato la fine del destino politico delle amministrazioni di centrodestra, sussiste una continuità, leggibile in attitudini consolidate. Ne è esempio il caso delle aree produttive Spip del 2006, i cui valori sono miracolosamente lievitati di oltre due volte in pochi mesi, a vantaggio di misteriose società immobiliari e a scapito di unazienda partecipata pubblica, che ora versa in stato di liquidazione.

Sarebbe tuttavia riduttivo limitare la narrazione di Parma a una sequela di scandali, perché Parma conserva un tessuto sociale ed economico strutturalmente sano. Ma è altresì vero che quegli episodi hanno segnato e segnano ancora oggi il rapporto controverso tra politica, economia e governo del territorio.

Allo scandalo del 1975, seguì infatti un periodo di reazione positiva, durante il quale il Comune si fece interprete di un rigore urbanistico, in cui, al sostanziale congelamento delle spinte

speculative, fece da contraltare unattenzione verso la conservazione e la tutela della città storica, attorno alla quale si concentrarono risorse e progettualità, che condussero a un recupero diffuso.

La tregua tra rigore urbanistico e spinte speculative era tuttavia destinata a interrompersi. Il conflitto sempre latente arrivò, dopo fasi alterne e alcuni cambi di maggioranza politica, al definitivo redde rationem in occasione delle elezioni comunali del 1998 e delle vicende urbanistiche che ne furono corollario.

La vera nuova svolta urbanistica avvenne infatti allora e si manifestò nelle vicende legate al piano regolatore di Bruno Gabrielli, lasciato dalla giunta di centrosinistra, a fine mandato, ancora in adozione, ma non approvato. Le elezioni del 1998 sancirono la vittoria di una nuova giunta (di centrodestra), portatrice di una cultura avversa ideologicamente alla pianificazione, che vedeva nel piano un ingombrante strumento vincolistico che avrebbe limitato sia liniziativa privata, sia la prospettiva di una «grande Parma», immaginata come il mito risorto della capitale ducale.

Quel Prg subì quindi, nei passaggi tra adozione e approvazione, una trasmutazione dimensionale e strutturale, attraverso le circa 1.500 osservazioni accolte, che portarono a un incremento edificatorio di circa il 30%.

Unoperazione che stravolse il senso stesso di quel Prg e ne minò nel profondo la sostenibilità delle scelte, inducendo lo stesso Gabrielli a parlare, nella sua relazione finale di accompagnamento alle controdeduzioni, di «morte del piano».

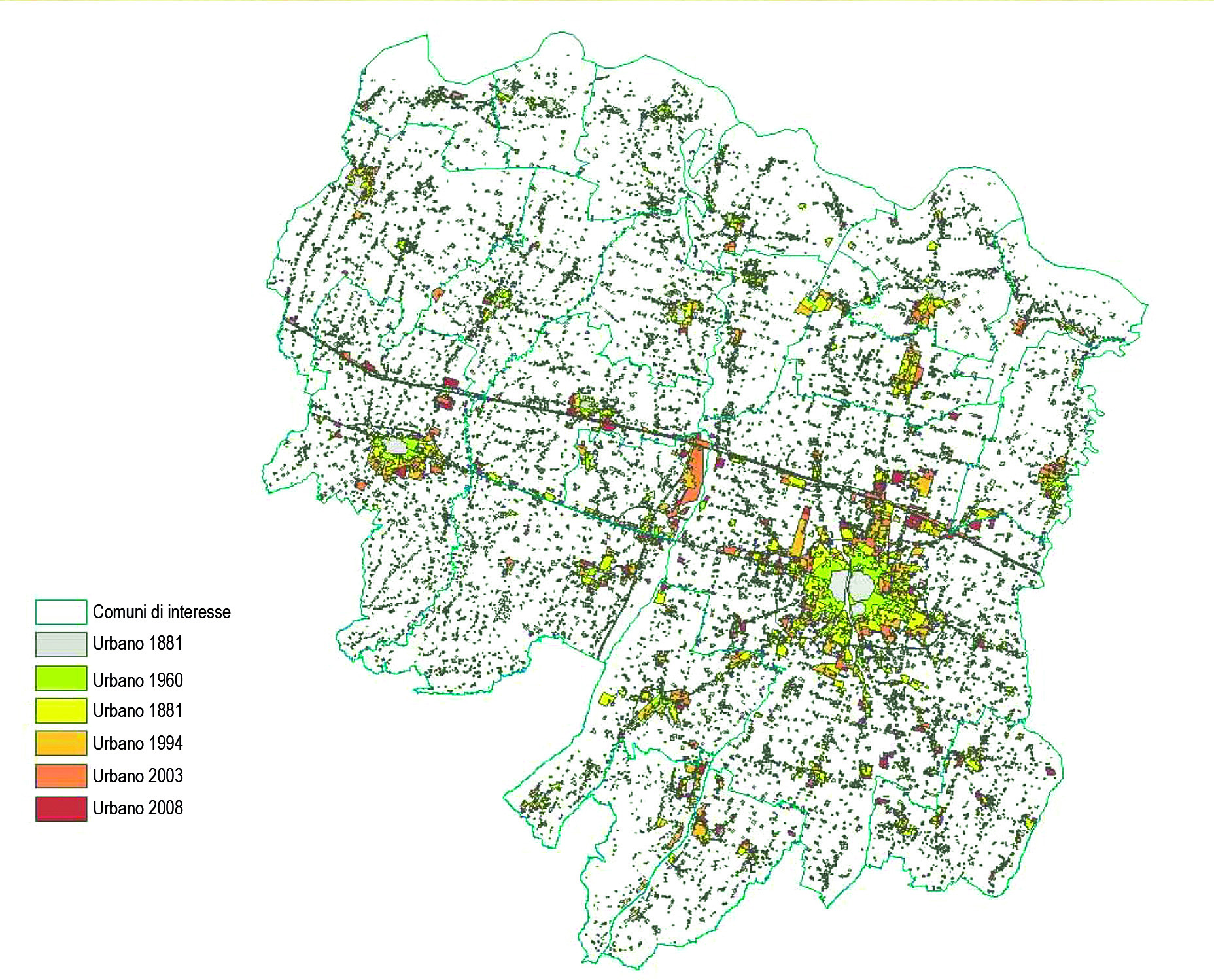

Gli effetti di quelle politiche furono anche in un progressivo disequilibrio tra pubblico e privato, in un abbassamento generalizzato della qualità degli interventi, in unubriacatura di grandi opere e in unespansione disordinata, priva di disegno, oltre i margini fisici che il piano aveva voluto definire tra tessuto urbano consolidato e la campagna.

Il consumo di suolo che ne è conseguito, oltre a materializzare lincubo di una città diffusa e a stravolgere il paesaggio delle zone di margine periurbane, ha condotto a un depauperamento significativo del territorio agrario, base della filiera agroalimentare, ovvero dellasse centrale del sistema economico parmense.

La crisi del mercato edilizio e la stessa crisi dellamministrazione comunale consegnano oggi alla città cantieri abbandonati, tra cui alcuni interventi pubblici schiacciati da situazioni debitorie pesanti (la stazione ferroviaria di Mbm Arquitectes in primis), insieme a interi quartieri o nuclei frazionali incompiuti, città satellite fantasma, in una città che presenta una previsione di crescita demografica irrisoria. Oggi Parma sembra rendersi improvvisamente consapevole del fallimento di unidea di città, che pretendeva di espandersi in misura illimitata, dotarsi di opere costosissime senza pagare pegno e che aveva accantonato quella cultura della qualità urbana di cui, in un passato non remoto, aveva invece saputo essere espressione.

I vizi di una capitale virtuosa