Per anni Bologna ci è stata trasmessa come il modello di una città ideale. Esso emerge tuttora ogni volta che ci sinterroga su «Bologna riparte» o sulla «Bologna che non è più

»: di questa città ha proliferato unicona ordinata piuttosto che il dato reale. Bologna, però, non è affatto un modello statico. Anzi, essa è autenticamente moderna e dunque costruita su continue cesure, tra valori e istituti un tempo ritenuti insostituibili che stanno invece cambiando a una velocità alla quale limpalcato normativo-burocratico non riesce a tener dietro. E così come parliamo di politiche familiari senza accorgerci che il concetto di famiglia è mutato, altrettanto continuiamo a costruire case senza riflettere sulle esigenze diverse del nostro nuovo abitare e trasformiamo in appartamenti borghesi la storica edilizia operaia della Bolognina, senza tenere in alcun conto la ricerca contemporanea. Solo dove questa ambiguità si scioglie è consentito allarchitettura di esprimersi, e laddove ciò è accaduto, di fianco alla città storica oltre il centro storico, nella Bolognina appunto, la nuova sede degli uffici comunali di Mario Cucinella Architects ha disegnato un ambito bolognese che può autenticamente fregiarsi del titolo di moderno, nel senso più positivo e salvifico che questo aggettivo può significare.

Bologna non è però una città antimoderna. Anzi, Bologna è stata costruita dalla modernità stessa. Fu linvadere della modernità a costringere il sindaco Dozza e il cardinale Lercaro a un lavoro comune e a unalleanza inconsueta.

La modernità impose il superamento delle frontiere ideologiche e diede una forma alla città con la politica dei quartieri e della salvaguardia del centro storico, fino a condurla a divenire il vessillo stesso del moderno in Europa, tra un centro monumentale di sacra intangibilità e periferie vaste, laboratori in costante elaborazione.

Nel tempo tuttavia, lo iato tra la qualità spaziale del centro storico e quella delle periferie è andato crescendo. Da un lato la città perfetta: quella della separazione tra percorsi pedonali porticati e sicuri e traffico veicolare di biciclette, bus e mezzi sempre più elettrici. Da un lato, dunque, la città dellarchitettura, di case e palazzi dallindividualità pronunciata che la connessione dei portici e la continuità strutturale cuce nellomogeneità di un tessuto. Dallaltra parte, al largo di questo paesaggio forse non ancora fino in fondo compreso, la periferia: il luogo ove questo intreccio dindividualità e comunità non è governato, fino allanarchia della strada a confondere i flussi e spingere i pedoni su marciapiedi accidentati assieme alle piste ciclabili. Contro la Bologna di Dozza e Lercaro che era, per Lewis Mumford, la città governabile per eccellenza, la periferia contemporanea sembra lespressione del non governo, fino agli ultimi interventi alieni di via Larga e Porta Europa.

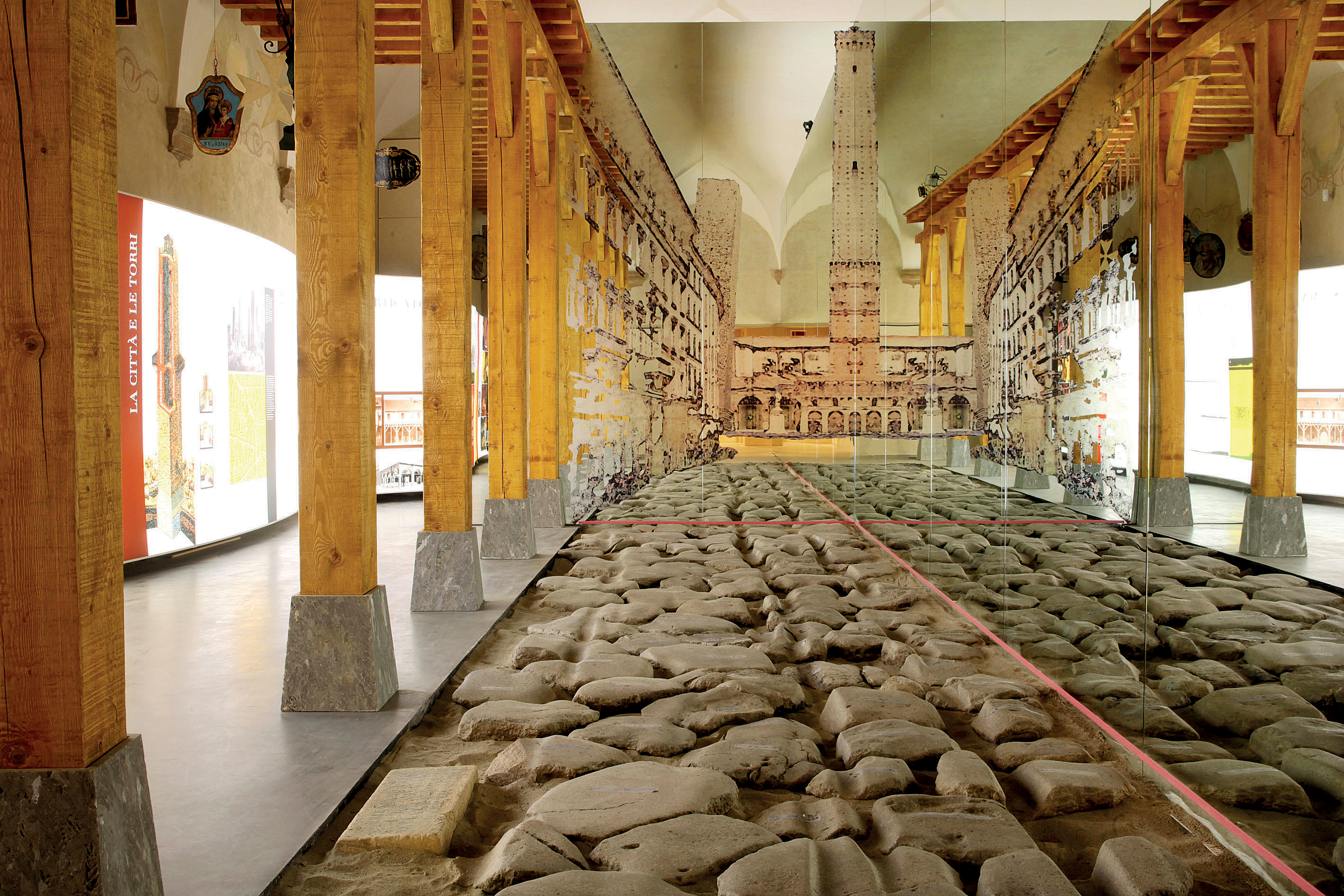

Come per uno sgambetto della storia, la politica di salvaguardia del centro storico ha finito per distogliere dalla periferia lattenzione che meritava. A Bologna come in tutte le città dItalia il centro storico è stato prevalentemente visto come una macchina per il commercio e non come un brano di paesaggio. La mancata comprensione della sua specifica forma urbis ne ha reso impossibile non la sua copia (orrenda ipotesi), ma la sua virtuosa emulazione. Allora, mentre il museo della città approntato a palazzo Pepoli potrà essere una macchina per leggre lo spazio urbano, occorre al contempo frenare il costruire, e attivare il ri-costruire. Questa è del resto lindicazione che ci giunge dallEuropa: la preghiera del riuso, che dallambito della sostenibilità investe lurbanistica e larchitettura. Nella città il riuso equivale al coraggio del ri-disegno, perché ciò che è stato fatto male e privato della possibilità di esprimere un senso possa ora essere rimodulato, attivando nuove logiche di partecipazione delle risorse e co-housing.

Per progettare il futuro Bologna può disporre di molte intelligenze, prime tra tutte quelle che crescono nelle università, scuole che non sono più in grado di far sopravvivere se stesse e che devono dunque, come allorigine, trovare nello scambio con il mondo privato la propria risorsa e la chiave per incidere sulla realtà. E come allorigine i privati che investirono nelluniversità non pagarono luoghi ma docenti e idee, altrettanto oggi lUniversità con il progetto «Inventare il futuro», in gran parte sponsorizzato dalla Fondazione del Monte, ha promosso Bologna come città dellinnovazione, raccogliendo più di 200 giovani da tutto il mondo, tutti sotto i 31 anni, con invenzioni tecnologiche nellambito del sociale, delleducazione, dellintrattenimento, della salute e dellurbanistica. Così dallimmigrazione moderna e operaia, che ha fondato la città contemporanea, siamo passati a quella multietnica e interculturale, già profetizzata da Lercaro nel 1955, fino a quella attuale, informatica e digitale, che sta stravolgendo il nostro abitare, già oltre la profezia del moderno.

L’ombelico di Bologna