La città siriana, simbolo delle guerre e del terremoto che l’hanno distrutta, resiste e sperimenta forme di ricostruzione. A partire dai suoi suq e dall’identità della città antica, patrimonio Unesco

ALEPPO (Siria). A quasi 10 anni dalla conclusione della fase principale della battaglia, l’aeroporto internazionale di Aleppo è tornato operativo e la città, sebbene ancora solo parzialmente ripopolata, mostra segnali di ripresa.

Ad Aleppo definiscono tutto questo resilienza: quella forza collettiva che ha permesso alla comunità di non cedere, anche di fronte al collasso urbano, alla frattura del tessuto sociale e alla perdita di una parte importante della propria identità culturale, insieme al patrimonio architettonico.

Resilienza, sopravvivenza, rinascita

Oggi gli effetti combinati della guerra, degli anni di abbandono e aggravati dal terremoto di magnitudo 7.8 del 2023, hanno reso evidente come la resilienza, qui, non sia soltanto un esercizio di realismo o un adattamento forzato alle circostanze, ma appaia come un processo complesso, che intreccia sopravvivenza, desiderio di rinascita e capacità di auto-organizzazione, ancora in assenza di un vero piano per la ricostruzione.

Ad Aleppo, quindi, l’auto-ricostruzione non è semplicemente una necessità: è percepita come un gesto di riaffermazione identitaria, la dimostrazione che, nonostante tutto, la città può tornare a vivere — anche lentamente — grazie alla determinazione di chi è rimasto e di chi, oggi, sceglie di ritornare.

È una spinta dal basso: la risposta di una comunità rimasta per anni sotto assedio, economicamente isolata e disconnessa dal mondo, costretta non solo ad adattare gli edifici privati di infrastrutture alle normali esigenze abitative, ma anche a reinventare il senso stesso del paesaggio urbano, oggi trasformato in una distesa di pannelli fotovoltaici che ricopre gli edifici ancora abitati che intermezzano le aree distrutte, gli innumerevoli edifici in rovina, e gli interventi puntuali di ricostruzione o restauro.

Fondi internazionali per i centri e i mercati

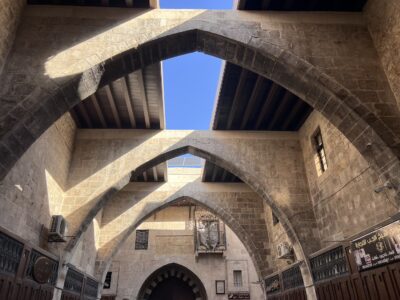

Nella Città Antica, i principali poli del processo di rinascita urbana si concentrano nell’area dei suq ai piedi della Cittadella e nel quartiere di Al-Jdeideh, due delle aree maggiormente distrutte, e in cui la ricostruzione sta assumendo un valore non solo meramente architettonico, ma anche simbolico, sociale e culturale. Nel suq si susseguono cantieri di restauro sostenuti da diverse realtà.

Il primo e più importante intervento avviato, che ha anche assunto il ruolo di motore principale per la ricostruzione dell’area più antica della città, è stato quello coordinato dall’Aga Khan Trust for Culture (AKTC), che ha visto il progetto pilota del Souk al- Saqatiyya, vincitore dell’ICCROM-Sharjah Award for Best Practice in Cultural Heritage Conservation and Management in the Arab region, seguito dai Suq Al-Ahmediyya e Suq Sahet Al Festok, restaurati e riaperti con la collaborazione con entità nazionali e locali.

In risposta al terremoto, Aliph (International Alliance for the Protection of Heritage, la fondazione attiva nella tutela e nel recupero del patrimonio culturale minacciato da guerre, cambiamenti climatici e calamità naturali) sta finanziando il restauro e la ricostruzione di alcuni edifici storici, tra cui il Khan al-Saboun, oltre alla documentazione di monumenti tra cui la Cittadella con le sue mura e la torre del mulino ottomano, la Jamiʿ al-Kabir e le madrase al-Halawiyya e al-Shadhbakhtiyya.

Nel suq sono inoltre iniziati i lavori di ricostruzione di alcune moschee, sostenuti da famiglie originarie di Aleppo oggi residenti all’estero. Questo coinvolgimento testimonia il profondo legame della diaspora con la città e la volontà di contribuire alla rinascita dei suoi simboli spirituali e comunitari.

Nonostante ciò, l’area più gravemente colpita ai piedi della Cittadella — in alcune parti completamente distrutta — rimane ancora un ammasso di rovine disseminate attorno a grandi crateri.

Ricostruire le radici

Il secondo epicentro della ricostruzione si trova attorno alla piazza Al-Hatab, nel quartiere cristiano di Al-Jdeideh. Un tempo trasformata in un grande cratere dalle violenze della guerra, la piazza è oggi al centro di un progetto di ricostruzione fortemente sostenuto dalla comunità locale. Parallelamente, diversi interventi di restauro stanno interessando alcune case-palazzo dell’area, tra cui Beit Gazaleh e Beit Wakil.

A Beit Wakil, uno degli edifici storici più significativi e parte del wakf dell’arcidiocesi di Aleppo, la memoria della violenza si sta trasformando in un racconto concreto di resilienza. Il suo restauro, coordinato da un gruppo di lavoro siro-tedesco e finanziato dai Freunde des Museums für Islamische Kunst del Pergamonmuseum di Berlino — già sostenitori del restauro di Khan al-Wazir — mira non solo a ricostruire un edificio in pietra, ma anche a rafforzare le competenze tecniche della comunità locale, formando maestranze, tecnici e un nuovo gruppo di professionisti destinati a diventare la futura classe dirigente di Aleppo.

Il recupero di queste pietre ferite dalla guerra ricorda che la ricostruzione non riguarda soltanto il ripristino materiale di ciò che è stato distrutto, ma anche la capacità collettiva di riconoscere, elaborare e trasformare quella drammatica esperienza nelle radici alla base della ricostruzione della nuova società urbana.

Immagine di copertina: vista aerea di Aleppo (foto dell’autrice)

About Author

Tag

aleppo , guerra , Medio Oriente , recupero , resilienza , restauro , ricostruzione , ritratti di città , rovine , siria

Last modified: 25 Novembre 2025