Riceviamo e pubblichiamo un intervento che, a partire da Gio Ponti, tratteggia un quadro preoccupante del rapporto tra progetto e committenza. Con un invito finale ad un riscatto fondato sulla comunicazione

Nel 1957 Gio Ponti pubblicò “Amate l’architettura”, un libro rivolto non solo agli architetti ma soprattutto agli “incantati dell’architettura antica e moderna”. Erano persone che sapevano emozionarsi davanti a un edificio, riconoscerne il valore, dialogare con chi lo progettava. Oggi, davanti a un mercato della riqualificazione da 28 miliardi di euro e 11 milioni di edifici la domanda è semplice: quegli “incantati” esistono ancora?

Segni di fratture

La risposta emerge già dalla pratica quotidiana. Un architetto riceve l’incarico di restaurare una villa del 1920 e la committente gli mostra una rivista sui casali inglesi del Seicento come modello da seguire. Un altro prova a spiegare a un condominio perché sia importante rispettare il colore originale di un palazzo vincolato, e si scontra con un muro d’incomprensione. Non sono aneddoti: sono sintomi di una frattura.

La dissoluzione del dialogo risiede nella mancanza di quello che potremmo definire un linguaggio comune minimo dell’architettura. Gli “incantati” di Ponti non erano necessariamente esperti, ma possedevano quella sensibilità culturale che consentiva la comprensione reciproca, la costruzione condivisa e fiduciaria di un progetto. Era un pubblico educato da una cultura visiva diffusa, capace di riconoscere il valore di un’opera architettonica anche senza conoscerne i dettagli tecnici. Questa capacità di “incantarsi” non è un vezzo estetico o un lusso intellettuale: è la precondizione per quella che potremmo definire la qualità del progetto, un valore che nasce esclusivamente da un rapporto bidirezionale, imprescindibile, tra architetto e committente.

Senza questo genere di dialogo la professione dell’architettura si riduce a mero esercizio tecnico o, peggio ancora, a prodotto standardizzato.

Un mercato che cambia

In questo vuoto culturale s’inseriscono nel mercato, con crescente aggressività, i nuovi operatori chiavi in mano, società che promettono di ottimizzare il processo edilizio utilizzando architetti e imprese a sottocosto con risultati molto spesso incerti. Il loro modello di business è apparentemente razionale: eliminare le inefficienze, standardizzare le procedure, garantire tempi e costi certi.

Il punto non è demonizzare queste società, il punto è capire perché la committenza le preferisce. E la risposta è scomoda: perché affidarsi a un architetto è percepito come complicato, costoso e rischioso. Dove abbiamo sbagliato? Le pubblicazioni specializzate, i convegni, le mostre di architettura sembrano girare a vuoto. Non è questione di qualità: queste iniziative sono eccellenti sotto il profilo culturale e scientifico.

Il problema è che spesso rimanendo rinchiuse in una bolla autoreferenziale non riescono a incidere sull’interesse della committenza, non riescono a dotarla di quella capacità di confronto che consenta scelte ponderate. Il grande pubblico, quello che Gio Ponti avrebbe voluto “incantare” rimane estraneo, disarmato di fronte alle scelte che deve compiere quando diventa committente. Le conseguenze: progetti banalizzati per assecondare gusti convenzionali, restauri che tradiscono lo spirito degli edifici originali, ristrutturazioni che cancellano identità storiche.

Nell’ambito dell’edilizia imprenditoriale, anche i “palazzinari”, in passato hanno contribuito alla realizzazione di notevoli esempi di qualità architettonica e di dignità urbana. Alcuni tra i più grandi architetti del Novecento romano, come Luigi Moretti, Vincenzo Monaco e Amedeo Luccichenti, Angelo Di Castro, Ugo Luccichenti e molti altri, hanno operato proprio in quel contesto lasciando opere significative che ancora oggi contribuiscono in modo determinante al volto e all’identità della città. Edifici residenziali che, pur nati da logiche di mercato, hanno saputo coniugare funzionalità, innovazione tipologica e ricerca formale, dimostrando che architettura e investimento privato non sono necessariamente in contraddizione.

Il ruolo chiave della comunicazione

È un promemoria tanto utile quanto attuale: il confine tra edilizia di mercato e architettura di qualità può essere attraversato, e lo è stato ripetutamente nella storia della città. La condizione essenziale, però, è che esista una committenza consapevole del proprio ruolo urbano, disposta a investire non solo in metri quadrati ma in valore architettonico, e che si affianchi a una cultura diffusa del progetto, condivisa da tecnici, amministratori e opinione pubblica. Quando questi fattori convergono, anche l’iniziativa privata può generare un patrimonio urbano durevole invece di limitarsi a produrre volumetrie anonime destinate all’obsolescenza.

Il paradosso è che questo rapporto dicotomico avviene proprio in un momento in cui il patrimonio edilizio italiano avrebbe bisogno di un rapporto più che mai sinergico e virtuoso tra committenze e professionisti. La riqualificazione di milioni di edifici non è solo una questione tecnica o energetica: è un’opportunità straordinaria per ripensare il nostro modo di abitare, per valorizzare la qualità architettonica diffusa, per restituire dignità e bellezza ai nostri centri urbani e alle nostre periferie.

La domanda allora è: che cosa possono fare gli architetti? La verità è che il mestiere si è complicato enormemente: normative labirintiche, responsabilità crescenti, tariffe compresse. Perché le piattaforme chiavi in mano conquistano terreno? Perché sanno presentarsi in modo più efficace!

Ai nostri giorni la comunicazione è fondamentale. In Europa, molti Ordini degli Architetti promuovono la nostra professione arrivando anche nelle scuole con i temi legati all’ambiente e al risparmio energetico. Nel nostro paese siamo indietro, occorre spiegare con tutti i metodi, deontologicamente corretti, qual è il nostro contributo nella società e nelle trasformazioni urbane, dimostrare alla committenza la necessità del progetto di qualità. Esso consente di vivere meglio e allo stesso tempo è un investimento economico sano, sia nell’ambito della ristrutturazione sia nel restauro filologico del moderno e dell’antico.

È il momento di assumere un ruolo attivo e riconquistare quello spazio culturale che la professione ha progressivamente ceduto. Insomma: architetti alla riscossa!

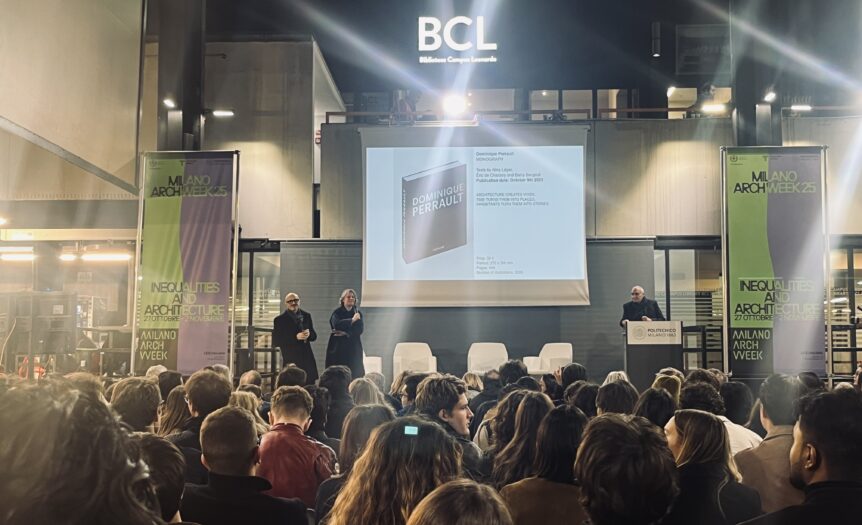

Immagine di copertina: un momento partecipato della Milano Arch Week 2025, la lectio magistralis di Dominique Perrault al Politecnico di Milano

About Author

Tag

architettura , committenza , comunicazione , gio ponti , professione

Last modified: 19 Novembre 2025