Bilancio delle iniziative organizzate dal Distretto Culturale della Comunità Montana di Valle Camonica

Una silenziosa realtà geografica appare punteggiata da piccole luci sparse, collocate nei rilevi del paesaggio italiano. Sono nuove architetture minime, situate con discrezione nei molteplici luoghi dell’abitare montano, distanti da flussi e densità e poste in stretto dialogo con l’ambiente naturale e umano di cui sono espressione, radicata e moderna. Pazientemente raccolgono un mondo di valori che le loro terre esprimono per tradurlo in nuove abitabilità, attraverso scelte progettuali accurate, qualificanti e parsimoniose.

Rigenerare le aree interne

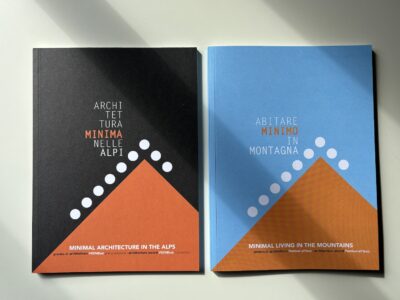

Chiamate a raccolta dal Premio “Abitare minimo in montagna”, bandito dal Distretto Culturale della Comunità Montana di Valle Camonica all’interno del Festival Architettura 2025 del Ministero della Cultura e denominato “all’insù” (di cui Il Giornale dell’Architettura è media partner) sono esperienze di rigenerazione che provengono dalle invisibili aree interne: piccoli centri, paesi, case sparse o isolate, sempre al di sopra dei seicento metri fissati dal Bando e talvolta in alta quota. Con la seconda edizione del Premio nato dal percorso culturale di VioneLab, il campo d’indagine si è ampliato dall’arco alpino all’intero territorio nazionale, rendendo possibile un confronto tra realtà territoriali diverse per situazione morfologica, storica, economica e sociale.

Guidata dall’interesse per progetti di recupero capaci d’innescare processi di rilancio ed esemplari per tipologia, funzioni insediate, committenza e qualità architettonica, la giuria ha valutato il rapporto tra quantità dei mezzi utilizzati e qualità ottenuta, la convivenza critica tra il nuovo e l’antico all’interno di un ascolto profondo del contesto e la portata dell’intervento in termini di rigenerazione architettonica e comunitaria.

Le candidature hanno riguardato edifici situati in piccoli ambiti urbani o rurali, isolati o entro complessi edilizi esistenti, sovente abbandonati o destinati al degrado, collocati in luoghi di recente edificazione o d’interesse storico e paesaggistico. I progetti selezionati hanno rivelato tratti comuni nelle riconversioni, anche multifunzionali, condotte entro una flessibilità tipologica che non rinuncia alla chiarezza estetica e concettuale. Il quadro è piuttosto omogeneo sul piano dell’atteggiamento progettuale nei confronti delle specificità dei luoghi, riletti e valorizzati con modalità sensibili e garbate, mentre le soluzioni rivelano differenze nel rapporto con le preesistenze. Rigenerate nei loro volumi o integrate con corpi edilizi, le antiche o più recenti strutture sono divenute protagoniste della nuova architettura mediante processi di assorbimento, integrazione o aggregazione finalizzata alla distinzione tra elementi dialoganti.

Archetipi e qualità diffusa

Dalla scelta di risolvere deboli caratteri locali attraverso la forza riassuntiva di nuove emergenze sino all’opposta volontà di rendere protagonisti gli involucri murari originari, il quadro generale restituisce una varietà che attinge, consapevolmente e senza sudditanze, al patrimonio di ricerche sul costruire nel costruito dei maestri dell’architettura del secondo Novecento, e oltre. Esemplari e paradigmatiche di queste polarità sono i progetti vincitori delle due sezioni. La palestra di roccia a Campodolcino (Sondrio) di Enrico Scaramellini reinterpreta il luogo e ne riscatta l’anonimato costruendo un’emergenza in rapporto estetico con il versante montano e roccioso; la nuova residenza entro un antico edificio monastico a Prazzo (Cuneo), di Dario Castellino, rende l’involucro murario, lasciato intatto, archeologico paesaggio di eventi abitativi che attribuiscono significato alla cellula vetrata che vi è inserita.

Si tratta di due architetture sintetiche e precise, archetipi di un abitare che, attraverso una calibratura dai contorni poetici, muove dalla funzione per costruire nuovi valori contestuali.

Il contributo più confortante deriva tuttavia, come per il bando “Architettura minima nelle Alpi” dello scorso anno, dalla qualità diffusa dei progetti, sintetico catalogo di buone soluzioni, variabili e attuabili che descrivono accuratezza professionale e intelligenze partecipate. Dalla composizione dei nuovi volumi in relazione attiva con i corpi esistenti al ridisegno attualizzato di piani, superfici e componenti, o nel recupero di materiali, elementi costruttivi e lavorazioni secondo una nuova organizzazione funzionale ed estetica, emerge una volontà inclusiva indirizzata a correlare e risemantizzare. La sobrietà, più pratica che esibita, permette ai progettisti accorti e valenti di ottenere risultati a misura umana: localizzazioni decentrate, dislivelli, natura del suolo spesso impervia, limitata disponibilità economica e carenza di servizi si rivelano fattori che richiedono arguzia e concretezza. Arricchito da sensibilità derivanti dall’assimilazione di un patrimonio di conoscenze decisamente contemporaneo, il panorama del lavoro progettuale comunica ottimismo poiché, come ha annotato il presidente della giuria Dario Costi, “Dimostra come nelle comunità che ancora si tengono c’è una speranza di lavoro etico, essenziale nelle risposte e nelle soluzioni, che rivaluta e interpreta l’impegno prezioso degli artigiani, che ragiona sulle filiere, sul potenziale sociale delle infrastrutture e delle piccole occasioni”.

Sulle Alpi, ma non solo

Sul piano geografico sono rilevabili differenze significative in quanto da tempo l’arco alpino, interessato da (ambivalenti) fenomeni di modernizzazione infrastrutturale, edilizia e turistica gode di una consolidata presenza di architettura moderna e contemporanea che ha determinato dinamiche e contaminazioni architettoniche, anche transfrontaliere. Da ciò deriva una certa consuetudine all’utilizzo di forme anche dichiaratamente contemporanee e di nuove funzioni complementari o sganciate dalla tradizionale economia agricola.

Nelle comunità appenniniche appaiono più deboli sia le evoluzioni edilizie che la consapevolezza nelle comunità di poter disporre del patrimonio edilizio come risorsa attiva. Il lavoro di studio e ricerca propositiva condotto dalle università inizia a restituire qualche risultato e lascia intendere che i pochi luoghi di rigenerazione realizzata possano positivamente contaminare altre aree.

Sul piano qualitativo le differenze regionali registrano ricerche fondate su una presenza sensibilmente diversa del paesaggio e nell’utilizzo dei materiali edilizi, connessi alla specificità degli ecosistemi. Al centro-sud persiste la (storica) tendenza a intendere gli spazi aperti come maggiormente integrati all’abitare e a utilizzare preferibilmente materiali locali prodotti e lavorati artigianalmente, mentre al nord prevalgono soluzioni più tecniche ed energeticamente efficienti. L’estensione territoriale rende difficili per ora ulteriori sintesi poiché, come sottolinea Federica Visconti, lo sviluppo appenninico secondo latitudine “ha determinato una maggiore variabilità dei tipi e dei principi insediativi, dei caratteri delle comunità, che rende più difficili letture d’insieme”.

Originata dalla volontà di continuare a risiedere in montagna, per scelta di vita o radicamento a luoghi d’affezione, l’architettura minima sparsa nelle montagne italiane di mezzo rappresenta un campo di ricerca per delineare una nuova abitabilità dei territori e costituisce una forma di resistenza culturale nei confronti di semplificazioni, arroganze e folklorismi. Un’architettura responsabile che corrisponde alle richieste di un abitare semplice e consapevole e coniuga tradizione e innovazione non rassegnandosi alle perdite di senso che il nostro tempo sembra prospettare.

Dai cataloghi delle due edizioni del Premio emerge un micro-alfabeto della rigenerazione edilizia che suggerisce come anche certe opere di piccola scala possano partecipare con dignità al panorama contemporaneo, secondo quanto il recente tour europeo della mostra (ospitata a Coira, Bled e Monaco di Baviera) ha reso evidente. Forme di conoscenza operante, tali progetti descrivono una mutevole identità dell’architettura italiana, aperta e plurale, che trae origine dalla varietà dei paesaggi (geografici e umani) con cui stabiliscono un dialogo onesto, poco appariscente ma non per questo meno fertile.

Immagine di copertura: Enrico Scaramellini, palestra di roccia a Campodolcino (Sondrio)

About Author

Tag

alpi , appennini , architettura alpina , aree interne , montagna , premi

Last modified: 21 Ottobre 2025