Novant’anni fa nasceva il quartiere accademico, un modello innovativo e di grande qualità architettonica, con la regia di Marcello Piacentini. Nel corso dei decenni tanti interventi ne hanno minato l’integrità. Oggi, tra eventi e celebrazioni, sembra emergere una nuova sensibilità ma con molti nodi irrisolti

ROMA. ll primo Ateneo di Roma ha da poco festeggiato i 90 anni dalla fondazione della Città Universitaria. Al di là della celebrazione di un rito, un anniversario è anche l’occasione per fare un bilancio a partire dall’eredità progettuale di una modernità scomoda e dalle contraddizioni insite nel presente sollevando interrogativi sulle sorti di un importante pezzo di città.

Il passato

Quando la Città Universitaria aprì le sue porte, Roberto Papini, letterato e fisico amico di Giuseppe Pagano, aveva ancora impresso nella mente il ricordo degli esperimenti condotti all’Università di Pisa “fra grovigli di fili volanti e su tavoli di stile, per modo di dire, Rinascimento”. Proprio come Papini, i ragazzi di via Panisperna e studenti comuni avevano lavorato fino ad allora nella ristrettezza di sedi obsolete o faticosamente riadattate, sparse per la capitale. Il nuovo complesso dello Studium Urbis fu il risultato di un importante sforzo collettivo sia dal punto di vista funzionale che architettonico, un modello a diverse scale che salvo alcune affinità con esempi stranieri non trovava di fatto precedenti di genere nel panorama degli edifici per l’istruzione superiore.

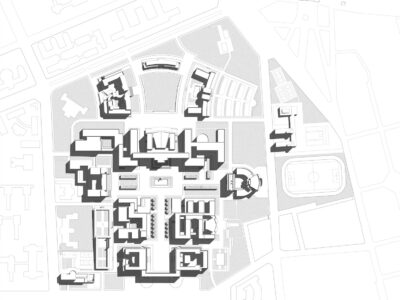

Le vicende progettuali (1932-1935) sono oramai note. Con questa singolare locuzione Marcello Piacentini, incaricato del piano generale oltre che del Rettorato, volle definire la composizione raccolta in forma di grande “basilica”, un complesso di edifici destinati alle facoltà umanistiche e scientifiche disposti intorno ad un viale e ad una piazza centrale distinto dal campus all’americana perché incentrato su un principio urbano riconoscibile e razionale.

La complessità organizzativa che il compito richiedeva fu anche l’occasione per mettere in piedi un cantiere moderno testando l’efficacia del “metodo della collaborazione” ovvero della sapiente regia di molteplici attori impiegati a realizzare un’opera unitaria dove ciascuno, “pur rinunciando a qualcosa” per parafrasare le parole di Giorgio Ciucci, avrebbe dato il proprio contributo sulla base di un programma e di poche e semplici regole tali da indirizzare il carattere degli edifici, le scelte dimensionali, le qualità materiche. I progettisti scelti comprendevano infatti figure molto diverse dentro e fuori dal contesto romano – personalità di spicco della cultura architettonica (Gio Ponti e Giuseppe Pagano), architetti che si erano distinti in importanti concorsi (Giovanni Michelucci per la Stazione di Firenze ed Eugenio Montuori del gruppo di Sabaudia), professionisti in fase di affermazione (Giuseppe Capponi, Pietro Aschieri), collaboratori stretti (Gaetano Rapisardi, Arnaldo Foschini), figure tecniche di rilievo (Gaetano Minnucci) e ancora giovani promesse di scuola ̶ a definire un affresco corale espressione del livello medio-alto dell’architettura e delle arti italiane di quegli anni.

Il presente

Durante una visita di studio che ho organizzato nel 2018 per l’Archivio del Moderno (USI) e il Dipartimento di Architettura di Roma Tre, Bruno Reichlin non ha potuto fare a meno di esternare la sua delusione verso lo stato presente delle cose.

Oggi la Città Universitaria si presenta paradossalmente come un’architettura di resistenza. Già in fase di costruzione i volumi previsti erano insufficienti al punto da richiedere appena un anno dopo un primo piano di ampliamento. Durante la guerra alcuni istituti subirono gravi danneggiamenti ma ben peggio delle bombe fecero decenni di incuria, disattenzioni, saturazioni anche in conseguenza di una damnatio memoriae nei confronti di alcuni dei protagonisti.

Tra gli anni Sessanta e Ottanta la Città Universitaria ha visto gli edifici ampliarsi, il moltiplicarsi delle aule all’esterno come per partenogenesi con costruzioni spesso dozzinali quando non insidiosamente transitorie, altrove si è proceduto con edifici stabili più o meno ingombranti ma dal valore edilizio decisamente scarso. Quasi mai la costruzione di nuovi volumi ha incontrato la sensibilità degli architetti e questi rari casi, pur con evidenti compromessi, risalgono soprattutto agli anni Cinquanta con Piacentini ancora vivente. Negli ultimi decenni, bisogna riconoscerlo, la posizione critica verso il complesso è però mutata.

Qualcuno ricorderà la mostra allestita da Costantino Dardi nel 1985, gli scatti di 7 famosi fotografi coordinati da Piero Berengo Gardin, il Seminario internazionale di progettazione concepito sulla scia di Roma Interrotta (1986). Lo stesso edificio più rappresentativo della Sapienza ha costituito lo scenario rarefatto e metafisico con cui inaugurare l’anno accademico al novantesimo dalla fondazione.

Gli eventi del 15 e 16 settembre 2025, con l’inaugurazione dello storico scalone monumentale in piazza della Minerva, sono stati l’occasione per promuovere un processo di rinnovamento del cuore monumentale iniziato con la riscoperta del celebre affresco di Mario Sironi – “L’Italia tra le arti e le scienze“ (2015-2017) – per poi trovare un seguito nel restauro della facciata e della scalinata del Rettorato da pochi giorni riaperta al pubblico, quindi nel recupero della vasca con la Minerva di Arturo Martini e nell’adeguamento di parte del Museo dei Gessi i cui lavori sono ancora in corso. La stessa “Casabella” nel numero di settembre ha voluto rilanciare la centralità della Città Universitaria nel sodalizio di Piacentini con gli artisti attraverso un brillante articolo di Roberto Dulio. Viene però spontaneo chiedersi, che cosa ne è del resto?

Questa città degli studi da tempo oggetto di interesse da parte di studiosi, architetti, artisti è un microcosmo fatto di edifici maggiori e minori, di zone centrali e periferiche, di spazialità interne ed esterne oltre a significare, soprattutto attraverso l’architettura prima ancora che con l’arte, l’integrazione dei saperi umanistici e scientifici. Purtroppo, sono le sedi scientifiche degli anni Trenta a soffrire maggiormente di un sovraccarico funzionale oltre a risentire dell’impatto generale di scale antincendio, di impianti a vista, di auto in perenne sosta, aspetti che contribuiscono a delineare puntualmente una controestetica parallela estesa anche agli interni.

Nessuno degli edifici in definitiva è stato restaurato integralmente rispettandone il carattere originario e non stupisce che il solo Dopolavoro con annesso teatro di Gaetano Minnucci, espressione di un genere minore meno vincolante dal punto di vista funzionale, sia stato recentemente oggetto di un’operazione di recupero e riuso da tempo necessaria.

Il futuro

Sicuramente l’idea di bandire nel 2022 un concorso internazionale per la nuova Biblioteca Umanistica va nella direzione della ricerca di una qualità architettonica. C’è da chiedersi però quanto la realizzazione da parte del gruppo Mijic architects di un edificio compatto in sostituzione di sconnesse volumetrie esistenti potrà riscattare altre lacune. Al di là di un arcipelago di scelte singole manca ad oggi un approccio olistico, una visione che accompagni effettivamente nel futuro la Città Universitaria riconosciuta “unica per dimensioni e per valore architettonico” anche nel Piano Strategico di Ateneo, così come sembra allontanata per sempre l’idea di alleggerire il carico programmatico dei vecchi istituti creando nuove sedi altrove ispirandosi al principio originario del piano unitario per Pietralata (2004).

Ma il tema è anche urbanistico: lo stanziamento dei fondi giubilari ha portato a rivedere l’intero plesso universitario come cerniera tra le due stazioni di Termini e Tiburtina con un programma di riqualificazione che verrà completato nei prossimi mesi includendo la realizzazione di spazi ciclopedonali e a carico dell’Ateneo il restyling del Palazzo dei servizi generali all’interno di un ridisegno paesaggistico del terminale su viale Regina Elena. Un dichiarato rovesciamento di prospettiva che lascia però concretamente irrisolto il problema storico di come valorizzare (attivando nuove reti di trasporto pubblico) l’originario ingresso dei Propilei dal viale delle Scienze su cui tra l’altro affaccerà la futura nuova biblioteca.

Novant’anni dopo la sfida a Piacentini è dunque lanciata! Eppure, è davvero difficile evitare la condanna ad una “eterna soggettiva” per usare termini cari a Pier Paolo Pasolini, ovvero il ritorno su unico cruciale traguardo visivo – il Rettorato sublimato dal contrappunto della Minerva – oramai divenuto fondale iconico quando si parla di università italiana.

Immagine di copertina: Città Universitaria di Roma, Rettorato (© Guia Baratelli)