Un evento all’interno di Intelligens propone un dibattito sui processi di rigenerazione attuale e sulle sue contraddizioni. A partire dai brand e dai nomi, tra suggestioni naturali e artificiali

VENEZIA. E se non fosse stato lo specchio a indurci in errore? Ma la prospettiva stessa in cui ci siamo posti per rimirare noi stessi, abitanti dei luoghi del vivere e del lavorare? E se fosse stata, invece, la velocità dei cambiamenti a rendere insufficiente una sola visione del nostro adattamento a un ecosistema insediativo che si rigenera – nel bene o nel male – impedendoci di aprirci a nuove e diverse visioni delle trasformazioni? E se, quindi, fosse necessaria una sintesi più raffinata del pensiero abitativo, che ci porti a una visione composita delle intelligenze necessarie: naturale + artificiale + collettiva?

Tempi della città e delle sue trasformazioni

Questo il senso e la prospettiva di visione della terza tavola rotonda del progetto di ricerca Construction Futures Research Lab, evento incastonato nella Biennale di Venezia 2025, all’interno del programma di incontri e dibattiti GENS Public Programme. Il confronto, organizzato da Fondamentale, la filiera delle Parti Sociali del settore costruzioni, ha provato a riflettere, in modo sicuramente non autoreferenziale, su quali possano essere i reali rischi – impliciti ed espliciti – dei processi in corso di rigenerazione urbana. Sia quelli sostenuti direttamente dal PNRR come anche, nella maggior parte dei casi nelle aree metropolitane, da capitali privati e finanza internazionale. E quali siano le intelligenze necessarie per governare le non semplici dinamiche di trasformazione. Già di per sé non immediatamente inquadrabili nelle categorie classiche dell’urbanistica e dell’architettura.

Per rendere più chiaro il senso della riflessione sottesa nei diversi interventi che si sono susseguiti nella tavola rotonda, quello tenuto da Marcello Di Paola (“Città Escogitate: redistribuzioni di intelligenze e adattamento climatico”), professore di Filosofia dell’età contemporanea presso l’Università di Palermo, è esemplificativo dell’inganno di prospettiva verso cui, inconsapevolmente o meno, rischiamo di farci intrappolare. Che si può sintetizzare nella superficialità con cui rendiamo sinonimi – e quindi intercambiabili – i termini di prospettiva alla base dei modelli di sviluppo, ossia Smart e Green.

Un accoppiamento che ha il compito di incarnare, teoricamente, le aspettative delle comunità. Nella realtà empirica, invece, se ci si sofferma ad approfondire il senso stesso dei due termini, emerge una chiara divergenza tra i due modelli di sviluppo sottesi. Per comprendere la contraddizione, possiamo attingere, tra le tante chiavi di lettura possibili, a quella della cultura ellenica classica del tempo e del suo condizionare l’evolversi delle comunità urbane (polis).

Che erano concepite secondo un “kronos”, il tempo oggettivo delle stagioni del raccolto e della caccia e, quindi, della produttività. E in ragione di un “kairos”, il tempo personale, della gioia/dolore del presente vissuto. Due tempi antagonisti, quindi. Analogo antagonismo che possiamo ritrovare nei due termini anglofoni: smart, infatti, nel bagaglio culturale della Silicon Valley, sottintende veloce. Mentre, al contrario, green implica lento.

Modelli opposti di sviluppo urbano

Il modello smart, infatti, ha come scopo la contrazione dei tempi produttivi (kronos), e un’ossessione per i risultati da ottenere hic et nunc; siano essi il numero dei followers o la redditività. Pretendendo una non ambiguità degli obiettivi, poiché le macchine comprendono solo il determinismo del linguaggio: zero e uno. Di questa logica iper-veloce – ben lontana dalla velocità descritta da Italo Calvino nelle sue “Lezioni americane” – ne sono esempio potente le stesse intelligenze artificiali generative. Da cui ci si aspetta risposte certe in millisecondi; senza che però nemmeno i loro creatori sappiano esattamente attraverso quale processo vi giungano (black box) e i bias che ne possono scaturire.

Ben diverso è il modello green. Dove la trasformazione urbana è fatta di spazi pubblici, di attività di socializzazione e tempo ozioso, ossia dello “scholé” aristotelico. Due visioni, perciò, che implicano modelli di vita diversi. L’uno proteso al risultato senza incertezze (kronos); l’altro, invece, incardinato su un tempo di vita (kairos), teso alla ricerca della felicità. L’uno orientato verso una comunità solidale e cooperante; l’altro verso una relazione basata sulla competitività “disruptive” delle startup. L’una attenta all’ambiente e all’ecosistema terra che ci ospita; l’altra mirata al consumo algoritmico dei prodotti e delle merci.

E anche la logica green, apparentemente più desiderabile, contiene in sé elementi tutt’altro che appaganti al variare dei luoghi dell’abitare e del vivere. Due esempi concreti della rete degli specchi d’inganno sono stati forniti dall’intervento di Mosè Ricci (“Intelligenza naturale, collettiva e artificiale e trasformazioni urbane”), professore di progettazione urbanistica presso l’Università La Sapienza di Roma. Danno prova dei risultati controversi che si possono ottenere in progetti di trasformazione urbana, pur nati da lodevoli intenzioni. E cita gli esempi della High Line di New York e del SuperKilen a Copenaghen.

Entrambi nascono sotto la logica del modello “green”. Oltre agli aspetti della sostenibilità, infatti, utilizzano gli spazi pubblici come elemento di nuova socializzazione. Promuovendo un tempo lento e ozioso, dando spazio (fisico) e valore (narrazione) all’unicità della vita vissuta bene e consapevolmente. Purtroppo, entrambi i progetti, alla prova empirica del loro evolversi, hanno dato luogo a un processo di gentrificazione dei luoghi. Espellendone i residenti e innalzando i costi fondiari dell’area. Consegnando gli spazi a una borghesia ricca, desiderosa di valorizzare il proprio patrimonio economico, da esporre al consenso dei social e dei propri pari.

Una sintesi necessaria per uscire dalla frammentazione

Entrambi gli esempi, e gli inganni di senso e di prospettiva su cui stiamo progettando l’evoluzione delle nostre trasformazioni urbane, si collocano poi in un quadro socio economico che Roberta Sala (“Intelligenza artificiale e governo delle città”), professore di Filosofia politica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha definito come “città algoritmica”. Ossia una serie di spazi ibridi e mutevoli – le Infosfere – dove la nostra vita reale diviene, al contempo, anche uno spazio digitale, caratterizzato dalla pervasività e dall’interconnessione delle informazioni.

Un ambiente analogo alla biosfera, ma composto da dati e reti anziché da organismi viventi. E che si contrappone alla tradizionale distinzione tra online e offline. Elementi questi che ci portano sempre più verso una logica smart, fatta di “digital twins”, il cuore dell’intervento di Edoardo Cosenza (professore di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università di Napoli), che ha parlato di “AI e adattamento urbano e produttività deterministica”. Ma che ci riconduce, in pratica, a una nuova dimensione, di cui forse siamo più consapevoli, che è quella del capitalismo della sorveglianza (Shoshana Zuboff). In cui i cittadini sono portati più a reagire agli stimoli esterni del turbolento cambiamento in corso, piuttosto che agire consapevolmente, così come da tempo immemore aveva suggerito Hanna Arendt nei suoi tanti interventi sulla partecipazione attiva dei cittadini. Una “agency” (secondo i termini moderni della IA) che è spinta esogena piuttosto che una ragionevolezza, in cui i propri interessi personali sono visti con gli occhi della comunità e viceversa.

Tutto perduto dunque? Siamo in una rete di specchi e inganni da cui è impossibile venir fuori senza danni collaterali? Si e No. Una via diversa dall’antagonismo tra smart e green è possibile. Ed è rintracciabile proprio nel titolo della tavola rotonda: fare sintesi tra le intelligenze per governare le trasformazioni urbane. Una sintesi tra intelligenza naturale, artificiale e collettiva che ci porti a una ragionevolezza reciproca, che rifugga il conflitto tra interessi personali e interessi collettivi.

Anche grazie alle nuove possibilità che ci vengono offerte proprio dal digitale e, in particolare, dalle intelligenze artificiali. Se ben governate, offrono spazi nuovi, prima inimmaginabili. Ma è possibile questa alleanza apparentemente impropria? Difficile dirlo. Non perché non sia possibile. Ma perché richiede uno sforzo notevole, oggi totalmente assente nel panorama nazionale e internazionale: quello di uscire dalla logica della frammentazione, dell’isolamento, della prevalenza del proprio orticello/campanile rispetto a una visione olistica di sistema.

Di cui, forse, possiamo però già rintracciare un segnale interessante nel progetto di ricerca Fondamentale. Che è essa stessa una rete delle tante istanze, imprenditoriali e sindacali, che fondano, appunto, il sistema delle costruzioni. Ossia degli stessi protagonisti dei cambiamenti delle città. Un’alleanza, in pratica, tra il capitale economico e il capitale umano. Qualcosa forse si muove?

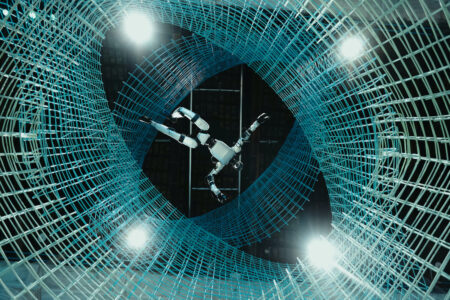

Immagine di copertina: CONSTRUCTION FUTURES | Mostra Internazionale di Architettura di Venezia (© Record Studio)