La cultura si muove contro la proposta di legge regionale: apre a rigenerazioni che rischiano di compromettere un patrimonio

ROMA. Si è costituito in modo spontaneo e informale, il Comitato Sos Sale Cinematografiche di Roma. Capofila Italia Nostra Roma, vi hanno aderito do.co.mo.mo., IN/ARCH Lazio, associazioni, esponenti dello spettacolo, giornalisti, professionisti, cittadini. E architetti.

Quelle (tante) sale chiuse in città

Il fine del Comitato è la salvaguardia delle sale cinematografiche romane, in particolare le 41 chiuse da oltre dieci anni a rischio di demolizione per la Legge Regionale 171, il cui iter è in corso (anche con il recente cambio di delega all’urbanistica, passata dall’assessore Pasquale Ciacciarelli a Giuseppe Schiboni).

È una salvaguardia allargata che, partendo dall’edificio, coinvolge la funzione della sala, e, in parte, il settore cinema. Dal punto di vista architettonico la sala cinematografica, esterna e interna, va considerata non come opera isolata ma come un insieme di opere analoghe, realizzate da differenti autori, accomunate da un clima culturale condiviso. Ogni opera acquisisce importanza storica non solo in sé, ma in relazione alle altre permettendo una lettura dell’insieme. Tutte, collettivamente, mettono in evidenza un segmento significativo del patrimonio artistico e culturale romano del Novecento da preservare.

Ma come conservare un edificio che ha perso la sua funzione mancando il sostentamento economico? Bisogna fare una riflessione pragmatica su che cosa era una sala cinematografica: un’attività commerciale d’intrattenimento pubblico, magica come poche, dove edificio e film esistono perché vivono indissolubilmente uno in funzione dell’altro ed entrambi in funzione del pubblico, unico cliente di quest’attività, che pagava il biglietto per emozionarsi, immedesimandosi nelle immagini del grande schermo.

Quando uno di questi tre componenti viene a mancare, viene meno la sala cinematografica. Che cosa è successo alla Hollywood del Tevere, la città che nella sua espansione del dopoguerra è stata la capitale europea con il più alto numero di sale cinematografiche? Il cinema era vissuto come unico momento di svago, dove poter incontrare nuove persone o i propri amici, oltre al bar e alla messa domenicale. Il costo del biglietto era differente a seconda della categoria del cinema e accessibile a tutti, si poteva entrare in qualsiasi momento in una sala piena di fumo di sigarette, parlare e ridere con le persone accanto, baciarsi nelle ultime file, insomma luoghi di socialità, non si andava a vedere solo un film, si andava al cinema.

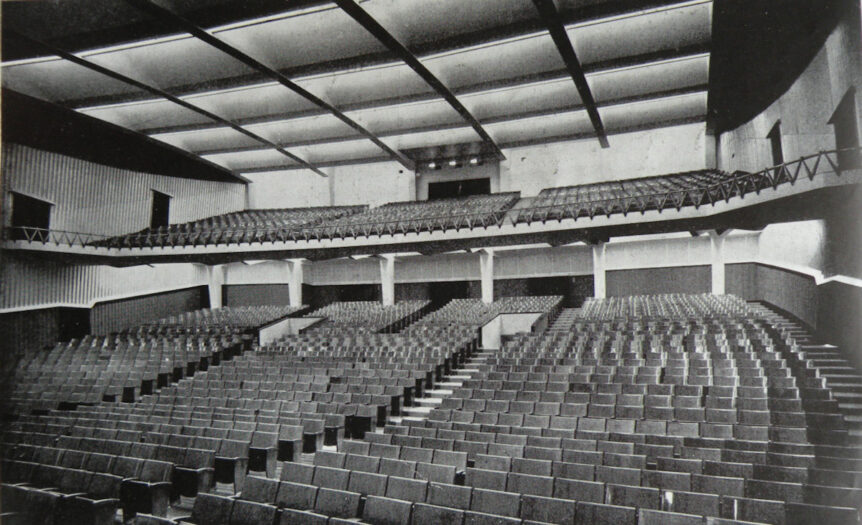

Un punto di riferimento del quartiere raggiungibile a piedi: era già la città dei quindici minuti! Tutto questo oggi non esiste più. Le sale cinematografiche erano un’attività redditizia negli anni cinquanta, vengono progettate da architetti come Adalberto Libera, Marcello Piacentini, Innocenzo Sabbatini e ingegneri come Riccardo Morandi, realizzate nella città parallelamente alla sua espansione del boom economico nel nostro paese. La qualità architettonica di molte di esse è altissima, nascono l’Airone, il Maestoso, due esempi di un settore che si è sviluppato divenendo storia della città.

La monosala: una tipologia scomparsa

È bello ricordare che l’Italia fino ad oggi ha vinto 14 Oscar a Hollywood, 11 Leoni d’Oro a Venezia, 12 Palme d’Oro a Cannes, 10 Orsi d’Oro a Berlino proprio con la settima arte, così la definì Ricciotto Canudo nel 1921. Negli anni sessanta a Roma prosperavano oltre 200 sale cinematografiche senza contare cineclub d’essai e soprattutto le sale parrocchiali, circa 600 in Italia.

I cinema, quasi tutti inseriti al piano terra di palazzi, potevano accogliere moltissimi spettatori con una media di circa 800 posti a sala. Oggi un sold out di un cinema di 800 posti per una settimana è assai raro. Dalla metà degli anni ottanta si realizzano le multisale, un sistema per aumentare il numero degli spettatori: più film, più biglietti venduti.

È un ciclo bulimico che porta nelle sale un maggior numero di pellicole. Con l’avvento delle multisale, e poi dei multiplex, si perdono le caratteristiche architettoniche della sala cinematografica: il vuoto imponente di cinema monosala da 2.000 posti, come Giulio Cesare o Maestoso, non sono più sostenibili economicamente. Eppure, giustamente, nel caso del cinema America (700 posti) tra le motivazioni del vincolo imposto dal Ministero dei Beni culturali oltre alle decorazioni si cita la “la tipologia architettonica del cinema monosala legato al fenomeno della fruizione cinematografica popolare”.

Si dà la colpa della crisi delle sale cinematografiche alla crescita delle televisioni/piattaforme/streaming ma già nel 1960 uno studio della Società SIAE individuò nella crescita economica e nella motorizzazione le cause dell’allontanamento del pubblico dalle sale: gli spostamenti sono più semplici e rapidi, i redditi permettono altri tipi di svaghi.

Non solo attività economiche, ma edifici da conservare

Cosa fare? Roma è un caso complesso, secondo alcune stime e con beneficio d’inventario, ci sono 77 cinema attivi, 43 chiusi, 60 trasformati. Essendo innegabile che i cinema sono tutti edifici d’interesse storico occorre un piano urbano di recupero delle sale cinematografiche, come indicato dalla Direttiva del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 26 agosto 2014. Documenti esistono: tesi di laurea, studi e pubblicazioni, tra cui Fantasmi Urbani, la memoria dei cinema di Roma, il libro di Silvano Curcio.

Occorre un censimento che in prima battuta rilevi tutte sale non utilizzate evidenziando la proprietà dell’immobile (non necessariamente di un esercente) e le caratteristiche strutturali e architettoniche. Un esempio è la scheda di catalogazione predisposta da Do.co.mo.mo. per la documentazione e la conservazione di edifici, siti e quartieri del movimento moderno. In dialogo con la proprietà, consentirebbe un piano puntuale con linee guida che traccino la strategia per il recupero delle sale cinematografiche rapportate al contesto urbano in cui sono collocate. Sarebbe auspicabile un piano di conservazione e manutenzione caso per caso.

Se ben gestito, consentirebbe di far conoscere gli edifici e quindi conservarli. Una legge che genericamente parli di percentuali o di demolizione non può andare bene, servono invece proposte per singolo edificio. Soprattutto servono le coperture finanziarie: ristrutturare secondo le necessità odierne una sala cinematografica con multiattività comporta spese consistenti. Forse sarebbe utile rivedere i rapporti tra produttore, distributore ed esercente, favorire una distribuzione più vasta e variegata, formulare una legge che faccia restare in sala un film per un periodo più ampio, revisionare i criteri del tax credit.

Servono nuove idee su come gestire una sala cinematografica per attrarre le persone nella magia del grande schermo. Gli architetti che funzione hanno? Di tenere sempre presente che s’interviene su un edificio storico e che il progetto non deve cancellare la sua memoria.

Immagine di copertina: foto storica degli interni del Cinema Maestoso, progettato da Riccardo Morandi e inaugurato nel 1957