Riceviamo e pubblichiamo una riflessione sul fare disciplinare, ridotto a mero esercizio tecnico

Scusami lo spam ma non conosco intellettuale dell’architettura migliore di te per avviare un ragionamento che potrebbe finire anche con questa missiva, ma che esce spontaneo. Un ragionamento che nasce dall’accostamento di architettura e lavoro, architettura e lavoratori.

Vedi, sto leggendo un voluminoso compendio della storia dell’architettura del secolo passato e tanti dubbi mi vengono in un periodo nel quale viene proposta una certa immagine dell’architettura che mal mi viene da accoppiare al lavoro e ancor meno ai lavoratori.

Mi pare di vivere un periodo di enormi aspettative e grossi fraintesi, nel quale sono pochi e sporchi i parametri che servono a qualificare le attività dell’uomo. Grandi mistificazioni che stanno tagliando le basi al perseguimento di obiettivi di sostenibilità e di ridefinizione dei nostri modi di vita, come la resilienza. L’architettura, quella che entra nei dibattiti tra specialisti e amanti del genere, tende ad accrescere sempre più la sua distanza concettuale e fisica dalle forme giornaliere di rappresentazione della società.

Vedi, l’accostamento tra architettura – da notare la minuscola – e lavoro è l’accostamento più nobile che io mi sento di fare perché è proprio dal lavoro che è nata, dall’infaticabile e continua fatica d’insediamento nel territorio.

L’architettura è stata sempre lì a testimoniare la capacità, il genio, la sofferenza dell’uomo nel vivere il territorio, nel fermarsi per permettere la sua sopravvivenza. L’architettura gli ha fornito gli strumenti per socializzare, per produrre e sviluppare le sue capacità di governare il contesto in una dinamica comunque autopoietica: quanto posso avere dal territorio, tanto posso insediarmi.

L’architettura ha fatto i mercati e le città, e le città hanno fatto l’architettura. L’architettura è la materia, l’urbano le relazioni; con le relazioni dell’architettura e nell’architettura, l’urbano si materializza.

Ma poi nasce l’Architettura – A maiuscola – strumento di potere e dominazione. L’Architettura si vede, incombe, esercita fascinazione e pretende rispetto. L’Architettura domina e mette in secondo piano l’architettura. Quell’architettura che vive di vite ed emozioni semplici, che vive ancora del lavoro, mentre l’altra vive della necessità di potere. L’architettura però ha permesso alla città di essere presidio del territorio, mentre l’altra è presidio di sé stessa.

Ma l’architettura che ora conta è l’Architettura, quella che ha cambiato padrone; ora è il capitalismo, prima erano le dittature. L’Architettura ha quindi creato i suoi servi, gli architetti, per rendere un’umanità schiava.

I cantori di questa Architettura sono i cantori di un’arte che rappresenta ormai, oltre il potere, solo se stessa. Un’Architettura celibe. Un’Architettura solo capace di celebrare i suoi fasti e dimenticare la città, proponendo invece la Città. Quella resiliente, quella capace di adattarsi a tutto, perché lei è la celebrazione massima del potere finanziario. Vite che si annullano per quel potere e che in questa Città dimenticano le loro città. Ma le architetture sono ormai dimenticate, e anonime cellule di abitazione le sostituiscono. Ma il nome della Città, la sua celebrazione, la sua capacità competitiva, viene tutelato dalla sua capacità di rappresentarsi al meglio con le Architetture.

Oramai, l’architettura è divenuta un mero esercizio tecnico e i suoi utenti, solo degli utenti. Utenti solo schiavi, dentro una Città che celebra i suoi fasti e che attrae; attrae e diventa un mostro che fagocita il suo territorio, invece di presidiarlo.

L’Architettura che sfida la gravità, che nasce dal gesto, che ulula la propria capacità di essere libera guarda dall’alto la città che si è persa nella sua mediocrità nata dal non ascolto, dalla non cura, soprattutto dell’architettura.

Nel frattempo, la Città dell’Architettura si esalta ed entra nei circuiti internazionali che contano. Nessuna difficoltà hanno i capitali a produrre la creatività: la creatività dell’Architettura fantasmagorica, scintillante, senza i problemi del congiungere il mattino alla sera delle necessità. Ma che intimidisce, allontana.

Ma nessun capitale affronta la sfida dell’architettura vicina all’uomo reso schiavo da una Città che l’ha dimenticato. Nessun capitale coinvolge in nuove forme di autopoiesi urbana. Tutti i cantori della Architettura hanno la responsabilità di averla assurta a esempio, a forma suprema di rappresentazione dell’uomo liberato. Dimenticano la città e l’architettura, quelle prodotte dal lavoro e dalla sofferenza.

Dimenticano che l’architettura nasce dalla cura del territorio, dalla sua capacità di rappresentare la forza dell’uomo e non quella di un capitale che invece, in forma di Architettura, la vuole sempre più allontanare dall’uomo e dalla città.

Scusa lo sfogo illetterato e incolto, ma sincero.

P.S. Non mi aspetto che tu mi risponda. Fa parte del rito.

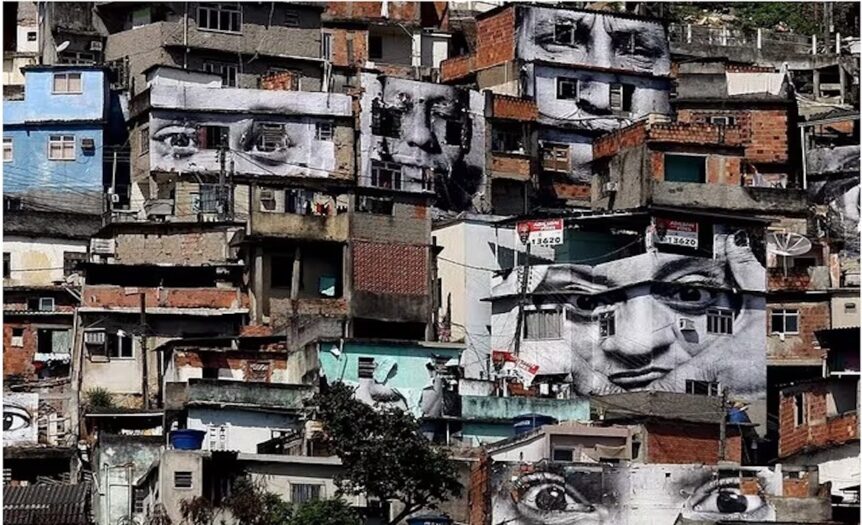

Immagine copertina: la favela di Rocinha (Brasile) illustra la fatica dell’uomo ad abitare. Le favelas in Brasile, le bidonvilles in Africa e altre realtà simili sono forse gli ultimi insediamenti veramente genuini nei quali si forma comunità e condivisione sociale. In particolare, quest’immagine, con un render reale delle pitture sui muri dei visi, evidenzia la carica eversiva insita

About Author

Tag

lettere al Giornale

Last modified: 11 Novembre 2024