Professione Designer intervista la psicologa e psicoterapeuta business designer che supporta nelle introduzioni al cambiamento

Michela Spagnolo inaugura i contributi 2023 della rubrica “Professione Designer”. La chiarezza della sua visione si alimenta all’interno di un bacino molto ampio di contenuti, esperienze, strumenti e contaminazioni professionali. Ne deriva che la figura del business designer da lei caratterizzata è un progettista facilitatore che opera con e non per le organizzazioni, un esperto d’innovazione intesa come processo di semplificazione e di graduale introduzione del cambiamento. Ma soprattutto un maestro del disapprendimento. Laureata in Psicologia clinica all’Università di Padova, Spagnolo continua ad approfondire le tematiche relative al comportamento umano e alle performance attraverso lai specializzazione in Terapia breve strategica presso il Centro di terapia strategica di Arezzo, diretto da Giorgio Nardone. Inizia ad applicare il mindset strategico nel mondo del business attraverso la collaborazione con realtà innovative come Cord Blood Center e continua la sua esperienza nell’innovazione e nel marketing strategico, sia in ambito corporate che PMI, con la co-fondazione di Beople, che porta nel panorama italiano il Business design. Ha guidato processi d’innovazione e formazione con primarie aziende tra le quali Poste Italiane, Janssen, Bticino e nelle principali associazioni di categoria come Confartigianato e Cna. È autrice di Business Design per le PMI e Modelli di business circolari, ha curato l’edizione italiana di best seller internazionali come Business Model Generation, Value Proposition Design, Riunioni visuali e Rivoluzione OKR.

Michela Spagnolo inaugura i contributi 2023 della rubrica “Professione Designer”. La chiarezza della sua visione si alimenta all’interno di un bacino molto ampio di contenuti, esperienze, strumenti e contaminazioni professionali. Ne deriva che la figura del business designer da lei caratterizzata è un progettista facilitatore che opera con e non per le organizzazioni, un esperto d’innovazione intesa come processo di semplificazione e di graduale introduzione del cambiamento. Ma soprattutto un maestro del disapprendimento. Laureata in Psicologia clinica all’Università di Padova, Spagnolo continua ad approfondire le tematiche relative al comportamento umano e alle performance attraverso lai specializzazione in Terapia breve strategica presso il Centro di terapia strategica di Arezzo, diretto da Giorgio Nardone. Inizia ad applicare il mindset strategico nel mondo del business attraverso la collaborazione con realtà innovative come Cord Blood Center e continua la sua esperienza nell’innovazione e nel marketing strategico, sia in ambito corporate che PMI, con la co-fondazione di Beople, che porta nel panorama italiano il Business design. Ha guidato processi d’innovazione e formazione con primarie aziende tra le quali Poste Italiane, Janssen, Bticino e nelle principali associazioni di categoria come Confartigianato e Cna. È autrice di Business Design per le PMI e Modelli di business circolari, ha curato l’edizione italiana di best seller internazionali come Business Model Generation, Value Proposition Design, Riunioni visuali e Rivoluzione OKR.

Lei è una psicologa e psicoterapeuta. Per quanto i processi di design siano contaminabili e multidisciplinari, quale contributo proveniente dalle scienze e dalle tecniche psicanalitiche ritiene essenziale in questo campo?

Il design ha a che fare con le persone: con ciò che sono, ciò che vogliono, cosa cercano. Con i loro bisogni e i loro comportamenti, nelle varie dimensioni d’interazione me-me stesso, me-altro, me-mondo. Per questo la psicologia, con le sue teorie, le sue tecniche, i suoi metodi d’indagine tipici, permette di arricchire la capacità dei professionisti che utilizzano i processi di design, nel definire al meglio il “problema da risolvere” che quasi sempre è il punto fondamentale da cui partire per progettare una soluzione funzionale e significativa. Il “problema da risolvere” nella mia visione non è solo quello dell’utente, perché un buon design è sicuramente umano-centrico ma, anche, eco-centrico o sistemico: guarda infatti alle persone e le guarda all’interno dei loro sistemi di riferimento. Come la psicologia. Le differenze stanno negli obiettivi, nei processi e negli strumenti che si utilizzano, negli effetti che si vogliono o si possono creare. Ma le persone attorno alle quali si costruiscono le soluzioni di entrambe le discipline sono le stesse (del resto si parte dalle persone). Per quanto mi riguarda, è proprio questo che il mio background psicologico mi ha aiutato a fare meglio. Capire “cosa c’è dietro la domanda esplicita”: perché quella richiesta? qual è il vero motivo? Non parlo di un’analisi psicologica della persona, ma di quello che in gergo si definisce problem setting (ovvero definizione del problema e del contesto nel quale si manifesta), e che sta alla base del problem solving.

Nell’economia fisica le sfide, presenti e future, sono troppo spesso basate sul confronto quantitativo con modelli produttivi e di consumo cui siamo profondamente affezionati. Quali sono gli ostacoli principali che un business designer incontra con un imprenditore di vecchio stampo? Le è mai successo di analizzare un EcoCanvas ex post con uno dei vostri partner o clienti?

Il business designer è un professionista che lavora sui modelli di business delle organizzazioni di qualsiasi tipo, ovvero sulle logiche con cui le organizzazioni stanno sul mercato e generano valore per sé e per il sistema. Stiamo parlando quindi di toccare una delle corde più importanti di un’organizzazione perché i modelli di business hanno a che fare con gli elementi di base dell’organizzazione stessa (relazioni con i clienti, canali di distribuzione e vendita, proposta di valore, risorse, attività e partner chiave, flussi di ricavi e struttura dei costi). In effetti, siamo molto affezionati a modelli produttivi e di consumo che sono da tempo insostenibili (ne sono la prova gli ultimi accadimenti storici come la pandemia, la crisi degli approvvigionamenti, la siccità della scorsa estate etc.) e che è difficile modificare, proprio perché hanno a che fare con le abitudini (cioè comportamenti radicati e a “basso consumo di energia” perché automatici). Quello che dovrebbe fare un business designer quindi è facilitare un unlearning, ovvero un disapprendimento relativamente al “si è sempre fatto così”. L’imprenditore, con il suo team, potrebbe tendere a vedere nel modello produttivo precedente una soluzione che funziona, e ad avere una richiesta implicita che suona spesso con la frase “cambiami senza cambiarmi”. E questo è dovuto non tanto a cecità o incapacità dell’imprenditore, anzi, quanto ad una difficoltà ad agire senza avere una prevedibilità certa di quello che accadrà, oppure all’immaginare una grande fatica nel doverlo fare. Qui i business designer sono facilitati: se riusciamo a far capire all’imprenditore che si può fare in modo diverso, in modo agile – cioè con tempi ristretti e risposte che arrivano nel breve, a piccoli passi e abbassando il rischio che si corre durante l’introduzione di cambiamenti, allora potrà toccare con mano il fatto che un nuovo modello produttivo è possibile. Devo dire che negli ultimi anni gli imprenditori sono sempre più consapevoli che le cose vadano cambiate, e la percentuale d’imprenditori “vecchio stampo” che ho avuto modo d’incontrare è sicuramente minore rispetto a quella di chi vuole massimizzare il valore che esprime, anche cambiando le carte in tavola. In più i temi della sostenibilità e della circolarità possono impattare anche direttamente sui costi: tanto più sono circolare, tanto più i miei costi potrebbero subire un efficientamento perché si lavora su ridurre scarti, riutilizzarli, creare valore anche economico da essi. E su questi punti c’è un accordo quasi naturale tra business designer e imprenditore.

La professione del (business) designer secondo Michela Spagnolo. Quali sono gli strumenti per integrare e valorizzare consapevolezza, etica, condivisione, sostenibilità nei modelli di progettazione e di approccio al mercato tradizionali?

Gli strumenti a disposizione di un business designer sono tanti. Se facciamo riferimento alla transizione da modelli tradizionali di produzione e approccio al mercato a modelli circolari e/o sostenibili, posso citarne alcuni illustrati nel nostro ultimo libro, Modelli di business circolari. Un libro concepito per rispondere a questa domanda: come possiamo aiutare gli imprenditori e i manager a rendere i propri modelli più etici, sostenibili, funzionali anche alle nuove esigenze di consumatori sempre più esigenti e attenti? Nel lavoro di ricerca abbiamo sviluppato diversi strumenti visuali, alcuni ex novo, altri come adattamento ed evoluzione di framework preesistenti. Ma soprattutto abbiamo collegato questi strumenti ad un processo in quattro fasi, il Circular sprint, replicabile e scalabile all’interno dell’organizzazione, grazie al quale si passa dall’analisi dei limiti dell’organizzazione lineare alla generazione di soluzioni circolari per rendere più sostenibile e resiliente il proprio modello di business in poche giornate di lavoro. All’interno di questo processo si trovano strumenti specifici che guidano ogni fase, come ad esempio il Business Model EcoCanvas, grazie al quale è possibile rappresentare visivamente il proprio modello di business in chiave circolare, o il Lifecycle EcoCanvas, che permette in un’unica mappa di guardare a tutto il processo produttivo aziendale, alla filiera e al mercato, considerando scarti, sprechi e inefficienze come qualcosa da cui si può creare valore. Questi sono solo una parte degli strumenti che si possono utilizzare; sono tutti strumenti agili e a differenza di strumenti più tradizionali come il LCA; sono di facile utilizzo e abilitano una discussione ampia coinvolgendo le diverse anime all’interno di un’organizzazione (non solo i tecnici). Grazie a questi strumenti e alla conoscenza del processo, il business designer può quindi facilitare agevolmente l’innovazione e soprattutto concretizzare il cambiamento in modo rapido.

Se dovesse elencare tre elementi chiave che ritiene lacunosi, sfocati o del tutto assenti nella formazione attuale dei business designer, a quali penserebbe?

Al business design ci si arriva in tanti modi: io sono una psicologa e ho colleghi commercialisti, avvocati, psicologi a loro volta, per cui trovo difficile individuare degli elementi trasversalmente lacunosi. Da responsabile della Business Design Academy di Beople – ma anche come business designer – negli anni mi è capitato d’incontrare colleghi, manager e imprenditori molto focalizzati sui numeri, sui dati, alla ricerca di certezze, e poco sull’agire abbracciando l’incertezza – che è una delle cose che bisogna imparare a fare quando si fa strategia con gli strumenti del Business design – così come mi è capitato d’interagire con professionisti che invece davano troppo spazio alla creatività, senza ancorare il proprio agire agli elementi di contesto, ai vincoli, ai dati che invece l’organizzazione e le sue persone esprimevano. Intendo dire che ogni background ed ogni esperienza portano con sé punti di forza e di debolezza: la capacità di un business designer dev’essere quella di saper dosare tutti gli ingredienti e di capire cosa utilizzare, quando e soprattutto perché. Se proprio dovessi identificare un elemento lacunoso potrei, con una forzatura, identificarlo nel “sapere quando fermarsi”. Utilizzando strumenti di semplificazione come le mappe visuali più volte citate, si può avere la tentazione di cercare di risolvere tutti i problemi dell’organizzazione introducendo tanti cambiamenti tutti insieme. A volte però è troppo e si rischia di generare un effetto paradossale per cui poi non si cambia niente o si creano talmente tante variabili che non si riescono a controllare gli effetti. Si genera caos invece che chiarezza.

Che tipo di contributo deve fornire chi collabora con Beople? Quali sono i candidati ideali sui quali puntare nel 2023?

Beople è una realtà che va oltre il perimetro di un’azienda tradizionale. Oggi è un ecosistema composto da dipendenti e collaboratori interni ma anche di tanti professionisti che condividono con noi la stessa metodologia, perché si sono formati all’interno della nostra Academy. In questo ecosistema siamo sempre aperti ad accogliere contaminazioni: il candidato diventa ideale non tanto – e non solo – per il background o le abilità che ha sviluppato, quanto per la sua capacità di metterle nel nostro sistema per generare altro valore, cogliere o creare opportunità che prima non c’erano. È un tema di approccio: la proattività, la capacità di vedere soluzioni da implementare per risolvere problemi rilevanti della nostra società e l’umiltà nel volerlo fare sono elementi per noi imprescindibili.

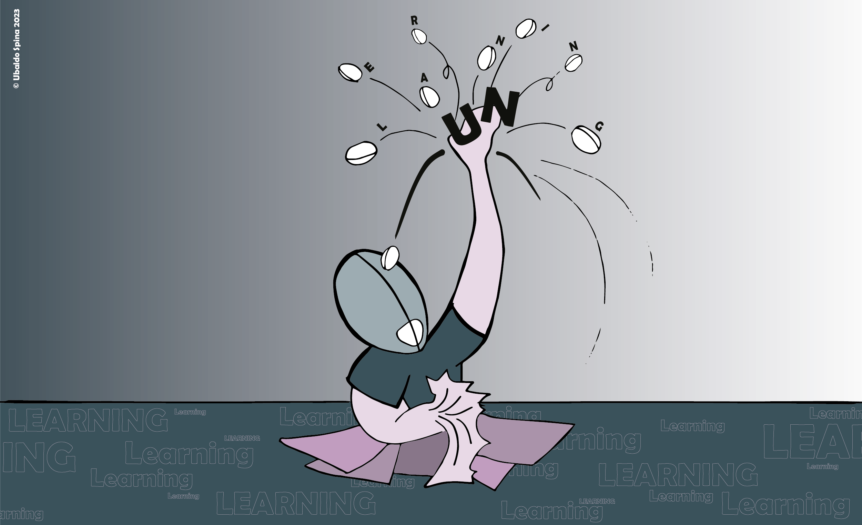

Immagine di copertina: il piano di lavoro attuale di un designer è spesso caratterizzato da una strutturata e nociva ripetizione di pratiche e processi. Il ruolo del business designer è anche quello di facilitare un “disapprendimento” relativamente al “si è sempre fatto così”, esplodendo e moltiplicando nuovi contenuti e modelli circolari (© Ubaldo Spina 2023)

About Author

Tag

professione designer , psicologia

Last modified: 4 Aprile 2023