Tra mostre, padiglioni e gli spazi delle Corderie, un resoconto su temi e allestimenti della 59° edizione della mostra lagunare

VENEZIA. Nella lunga rincorsa che ha visto negli ultimi lustri gli allestimenti lagunari delle Biennali di Arte e Architettura congiungersi nel segno dell’installazione – ove l’arte segnava sempre il passo e l’architettura rincorreva – la 59° edizione dell’anno in corso, “Il Latte dei Sogni”, curata da Cecilia Alemani, segna forse un nuovo capitolo nel quale la scenografia entra prepotente e, potremmo dire, ad artem.

Grandi scenografie visitabili e percorribili

La necessità di rendere l’esperienza di comunicazione e di visita sempre più reale e immersiva, da una parte, e la volontà degli artisti di essere a capo di un processo complesso e sempre più frutto di un lavoro corale lontanissimo dalla mano creativa del singolo, dall’altra, ha trovato nella grande scenografia visitabile e percorribile nello spazio un’interessante via di fuga e il mezzo per ottenere un nuovo ordine di risultati. Non si può però non notare che l’aprile ha portato a Venezia, non solo ai Giardini e all’Arsenale, anche un prepotente ritorno delle opere frutto di tecnica classica, pittura e scultura, che necessitano di spazi museali piuttosto tradizionali, e così sono stati allestiti segnando quasi un’altra via.

Un percorso fra città e Biennale, partendo da piazza San Marco

Partendo dal cuore della Serenissima, Anselm Kiefer (“Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce”, Palazzo Ducale, a cura di Gabriella Belli e Janne Sirén), in piena continuità con la cultura che dal Rinascimento allestisce gli spazi monumentali con la forza della pittura – tradizione della quale Palazzo Ducale è uno dei più alti esempi. L’artista tedesco non esita a misurarsi con uno dei più grandi saloni e utilizzare tutto lo spazio a disposizione, fatto salvo il ricchissimo soffitto a giganteschi quadri dalle ricchissime cornici – per raccontare una storia fatta di paesaggi, oggetti, natura, semi, acqua e un solo, prezioso, fiore rosso, incurante delle sperimentazioni e delle fughe del contemporaneo. Pura pittura al cospetto della quale Kiefer si aggira fra il pubblico nei giorni della vernice come faremmo tutti per vedere l’effetto che fa. Al di là delle emozioni personali, una dura lezione su come dipingere può tranquillamente essere l’azione che meglio organizza lo spazio. Una nuova cappella Sistina, ancorché temporanea.

Cambiando riva, ma continuando a misurare la forza dell’arte dipinta, lo spazio Vedova ai Magazzini del Sale (“Rainer – Vedova: Ora”, in collaborazione con l’Arnulf Rainer Museum) presenta una selezione di croci degli anni ’80 e i Kosmos dei primi ’90, semplicemente appese alle forti e contorte pareti in mattoni. Il risultato è sacrale, non tanto per il tema, quanto per il silenzio meditativo che lo spazio induce, assolutamente non orfano della macchina teatrale qui installata su idea di Renzo Piano ormai qualche anno fa.

Tornati in piazza San Marco, sotto il portico delle Procuratie vecchie, delle quali abbiamo già celebrato la riapertura, il negozio Olivetti, la cui musealizzazione è completata e acclarata da tempo, presenta disegni e sculture di Lucio Fontana e di Antony Gormley (a cura di Luca Massimo Barbero). Tavoli e vetrine non ospitano più macchine da scrivere bensì sculture geometriche e disegni sicuramente pregevoli, ma che sembrano sempre di troppo in uno spazio che non riesce e non può forse essere altro rispetto alla missione per il quale era stato concepito e magistralmente realizzato.

Fonazione Prada e Scuola Grande di San Giovanni Evangelista

Fra le mille proposte della città due opposti ci attraggono. Alla Fondazione Prada un’appassionante quanto impervia mostra sulle neuroscienze (il progetto espositivo “Human Brains: It Begins with an Idea” è curato da Udo Kittelmann in collaborazione con Taryn Simon) ci porta alla scoperta del cervello umano sui tre piani di Cà Corner della Regina, affacciata sul Canal Grande. Come lo Human Brain così il percorso è un labirinto, nero e verdino boutique, di vetrine e monitor dove originali e copie espositive si palleggiano l’attenzione dello spettatore che ben presto comprende che il pensiero (curatoriale) è superiore all’oggetto, al reperto, all’opera e alla sua verità. L’architettura del palazzo è del tutto indifferente, al punto da celarla grazie a un pesante apparato scenico fatto di scatole buie che guidano nelle loro viscere interne solo grazie ad una linea di luce che dallo zoccolo illumina i piedi. Un grande dispiego di mezzi per realizzare delle semplici vetrine nelle quali i pezzi, o meglio spesso le copie espositive, si presentano in modo non ottimale e la grafica risulta di difficile percorribilità per la vista.

All’opposto, la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista è “occupata” da Ugo Rondinone (“Burn shine fly” il titolo della mostra). Qui corpi veleggianti nello spazio, piccole candele poste a pavimento, ma soprattutto la grande scultura “The Sun”, anello di rami d’oro nella preziosa architettura del cortile della scuola, dimostrano che l’architettura può essere grande alleata dell’arte e dell’allestimento, quando viene rispettata e anzi valorizzata dall’inserimento delle opere.

I padiglioni della Biennale

Qui l’uso della scenografia impera. Approdati ai Giardini, veniamo accolti da squali funamboli, chitarristi e musichieri, che danzano sul fu padiglione italiano per la gioia dei cannocchiali posti ad arte nel giardino ad usum voyeur (opere di Cosima Von Bonin), che preludono al simpatico elefante a grandezza naturale di Katharina Fritsch, Leone d’oro alla carriera, che vive sotto la cupola del Chini per una volta valorizzata.

Da qui si diparte un percorso che forza quelli che sono comunque padiglioni che trascinano la loro provvisorietà da decenni a sale di un museo a volte sovrallestito. Luci sagomate su pareti grigie d’ordinanza, che va sempre bene e non impegna, portano a scoprire nel seminterrato una capsula del tempo – approfondimenti in numero di 5 sparsi fra Giardini e corderie che offrono un viaggio transtorico per una rilettura a tesi della storia dell’arte – che è un tuffo nei favolosi Seventies con moquettone simil oro a risvoltare sulle pareti super ocra per accogliere vetrinette con opere in ombra e fluorescenti dalla luce livida. Spontaneo l’interrogativo: l’atmosfera da vecchio museo di provincia è giustificata per rendere più vera la narrazione storica? Tralasciando didascalie e testi, che spesso si accaniscono contro il visitatore, ci si avventura fra i padiglioni nazionali.

Partendo dai premiati, la Francia (“Les rêves n’ont pas de titre”, installazione di Zineb Sedira, menzione speciale della giuria) invita, previa lunga coda, a percorrere una scenografia visitabile di un film dal sapore delle grandi migrazioni del Novecento dove non compare Jean Gabin, ma due ballerini di tango si esibiscono e risuonano lingue dai forti accenti d’oltremare.

La Gran Bretagna, Leone d’oro per “Sonia Boyce: Feeling Her Way”, tenta di dare una dimensione spaziale all’immagine filmica della canzone ripresa in sala di registrazione, protagoniste cinque artiste, al quale il pubblico dovrebbe assistere sedendosi su seggiole a cubetti, memoria di cristalli di pirite, dall’aspetto punitivo ove, infatti, nessuno osa sedersi. La Germania vuole riscoprire il passato e si affida alla poetica del palinsesto distruttivo (“Relocating a Structure” di Maria Eichhorn) che, non potendo smontare il padiglione e ricollocarlo in situ a fine manifestazione, come avrebbe voluto, si abbandona al piacere della scoperta archeologica e all’esibizione della stratigrafia, in una sorta di scenografia di cantiere non avverato.

L’atmosfera da rovina visitabile s’invera anche nella Svizzera (“All’inizio c’è la fine” di Latifa Echakhch), rinascita dalle ceneri ove i segni dello scontro – che è un ciclo vitale seguendo un’antica tradizione locale – s’incarnano in enormi volti costituiti da strati sottili di legno combusti, e nella Danimarca (“We Walked the Earth” di Uffe Isolotto) ove si visita la dimora, una stalla, devastata di tre centauri in un futuro distopico con scenografia shock ove i corpi transumani giacciono morti di parto o appesi impiccati, il tutto con perfetta e terrorizzante realizzazione tecnica.

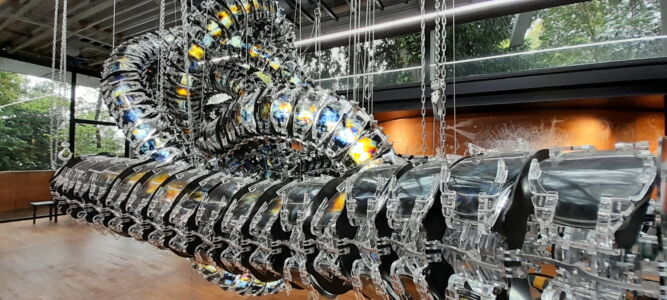

Sopravvive sempre la dimensione tecnologica di allestimenti raffinati nel Giappone (“Dumb Type”, a cura di Japan Foundation), che in uno spazio buio segna i limiti grazie a vibrazioni di luce elettronica che si pongono a contorno di un buco cosmico infinito – foro nella soletta – e nella Corea (“Gyre, Arts Council Korea”, a cura di Youngchul Lee), novello padiglione delle meraviglie che ospita mostri inquieti e inquietanti, che respirano prigionieri di corpi meccatronici, contrassegnati da una tecnologia di prim’ordine anche se imperscrutabile nei suoi scopi e nella sua funzione. La scenografia torna all’interno dell’Austria (“Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts”, artisti Jakob Lena Knebl e Ashley Hans Scheirl) che si basa sulle proprietà post traumatiche della plastica, sovraesposta nella forma e coloratissima.

Scenografia, ma esterna, per il Brasile (“Com o coração saindo pela boca / con il cuore che esce dalla bocca”, artista Jonathas de Andrade) – nel quale entri da un padiglione auricolare ed esci dall’altro; in mezzo teste fluttuanti, labbra inspiranti ed espiranti un cuore, appunto – e per gli Stati Uniti (“Simone Leigh: Sovereignty”) che il Leone d’oro ha voluto a mo’ di capanna celando il piccolo padiglione neoclassico alla ricerca di perdute origini.

Corderie: il tono cambia non in meglio

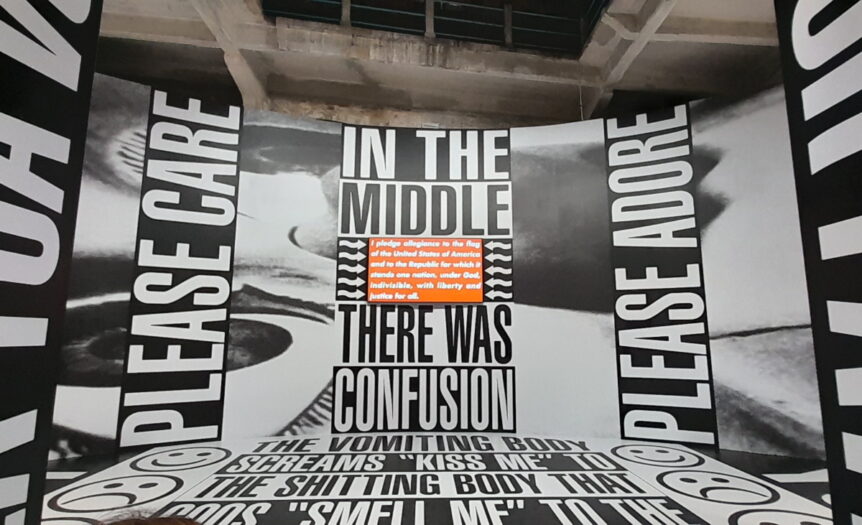

Alle Corderie dell’Arsenale il tono de “Il Latte dei Sogni” cambia, ma non in meglio. Superata la grande sala d’ingresso ove troneggia il busto “Brick House” di Simon Leigh, la lunga manica è diaframmata e negata con l’uso di pareti bianche che ritagliano monotone sale museali di antica memoria e le riducono ad un’esperienza spaziale vecchia. Il migliore allestimento è in verità un’opera: le tele di Kapwani Kiwanga articolano dolcemente con trasparenza di colore lo spazio fra le colonne temporaneamente ritrovate. Finale trionfale con una super grafica, ma ancora una volta non è un allestimento bensì un’opera di Barbara Kruger (“Untitled, Beginning, Middle, End”).

Padiglione Italia: il pubblico è di troppo

Appena il tempo di passare per “Malta”, opera/allestimento di Arcangelo Sassolino (Diplomazija Astuta che punteggia il buoio di gocce di acciaio fuso ricordando Caravaggio, e si giunge all’atteso Padiglione Italia (“Storia della Notte e Destino delle Comete”, a cura di Eugenio Viola, artista Gian Maria Tosatti). L’opera, si legge, è un congegno esperienziale dell’impostazione teatrale che articola la narrazione in due atti. Aggiungiamo che l’opera è la sua scenografia e lo spettatore ne fa parte attiva con il suo silenzio. Nel padiglione, che da sempre si divincola in mille allestimenti alla ricerca di un’identità che è sempre più debole di quella dei grandi spazi militari dismessi, viene messa in scena, nel senso letterale del termine, una scenografia teatrale che il pubblico viene comandato a percorre in (religioso) silenzio, quasi la sua presenza fosse di troppo. Sicuramente lo è, visto che l’esercizio rievocativo di luoghi di lavoro abbandonati, realizzati con sublime maestria da professionisti appena citati nel colophon, voluto da curatore e artista, sembra un’operazione totalmente autoreferenziale che usa il trucco scenografico che rende legno, cartapesta e cartongesso più veri di pietre, mattoni e intonaci. L’opera, attraverso la scenografia, è strumento di realizzazione spaziale di un’idea che non distingue fra pensiero e fisicità del mondo. Al contrario di quanto affermato da alcuni, il padiglione italiano segna un punto di fuga e di frattura fra arte e architettura, fra vero e falso, fra realtà e finzione, che non sembra offrire prospettiva alcuna se non come esercizio di stile solipsistico.

Immagine di copertina: Barbara Kruger, “Untitled (Beginning/Middle/End)”, alle Corderie dell’Arsenale

About Author

Tag

allestimenti , biennale venezia , mostre , venezia

Last modified: 27 Aprile 2022