Una ricostruzione dei principali elementi architettonici del campo di concentramento di Auschwitz. Fino al 27 novembre l’anti-architettura nel Padiglione Centrale ai Giardini

VENEZIA. Sempre sulla soglia tra esegesi e profezia, la Biennale quest’anno coglie nell’impegno etico il profilo nascente dell’architettura del XXI secolo. L’architettura come strumento per il progresso sociale, il radicamento territoriale, lo sviluppo per una più convinta attitudine democratica e partecipativa fanno tuttavia i conti con il fatto che questa missione nella storia della disciplina e forse anche nel suo presente non sia sempre stata affrontata con coraggio o in modo pervasivo.

Vi sono ambienti progettuali e progettisti che misurano la qualità del progetto come conformità alla normativa mentre, e lo abbiamo già scritto illustrando altri padiglioni, l’architettura come innovativa forma sociale pare nascere necessariamente da un momento di disobbedienza, da un Klinamen, da una casuale o perseguita (non importa in questo contesto) incrinatura di un ordine che permette l’innesto o il disvelamento di un nuovo equilibrio e così la sperimentazione, l’evoluzione.

Con “The Evidence Room” questa Biennale ha il coraggio di affrontare la frontiera opposta a quella che celebra; il rovescio della medaglia, ove l’architettura è stata pura obbedienza, acritica accettazione, e così forma morta, anzi votata alla morte. La trincea che si scava in questa stanza del Padiglione Centrale dei Giardini è quella del rapporto con la storia della professione e particolarmente con chi, in altri tempi e circostanze, ha piegato la propria “arte” al perseguimento di funzioni assunte acriticamente, in cieca obbedienza, senza alcun tentativo di esodo dalla logica imposta o intrinseca alla committenza.

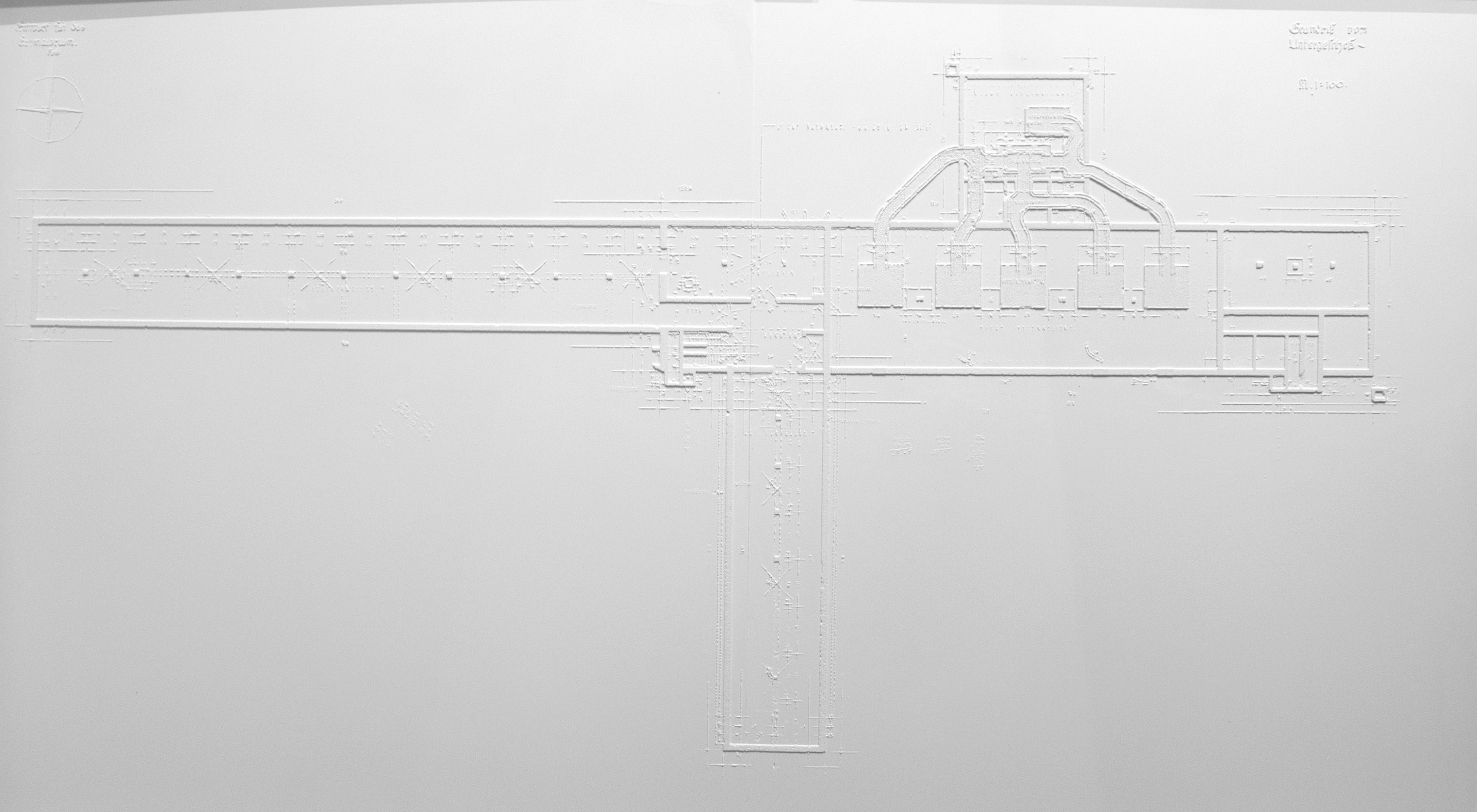

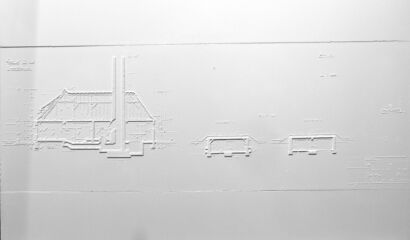

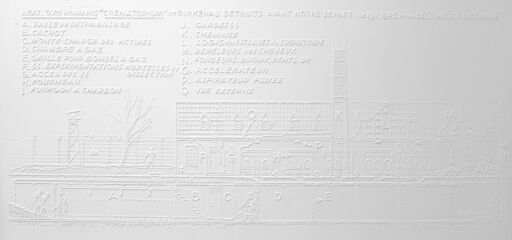

“The Evidence Room” espone in candidi calchi in gesso disegni, fotografie e sviluppi planimetrici degli spazi del lager di Auschwitz. L’esposizione conquista l’evidenza di queste tracce con il medesimo processo con cui si narra usualmente l’architettura dell’assenza, ossia mediante un riempimento dell’impronta che trasforma in volume la traccia della memoria. Il candore finale della sala contrasta con il suo contenuto e con l’ingenuità cieca di chi ha prestato i propri servizi a continue migliorie di questa macchina della morte, modificando qua l’apertura di una porta, là lo spioncino di un’altra, in modo che in entrambi i casi tutto risultasse funzionale anche quando lo spazio fosse invaso di cadaveri in vista di un rapido smaltimento. La serialità dell’annientamento adottava i metodi dell’ingegneria e il progetto come strumento di controllo ed attuazione: le camere a gas furono disegnate con accuratezza in tutti i dettagli che le avrebbero rese performanti. Così come la medicina conobbe nei campi la sua antitesi con uomini di cui non si vuole ricordare il nome, altrettanto l’architettura ha visto qui il suo doppio, con una più folta serie di tecnici che la storia ha già reso anonimi.

Alle pareti della sala alcune lettere tra i progettisti e la committenza, al centro i relativi prodotti, bianchi, candidi, monumenti dell’anti-architettura: la colonna a grate metalliche per calare e permettere l’evaporazione dell’acido cianidrico nelle camere a gas, e la porta, fornita da un lato di maniglia e spioncino, dall’altro solo di spioncino, ben difeso da un distanziatore a permettere la visione interna anche in casi di sovraffollamento.

Prove di architettura pervertita e obbediente utili a difendere la realtà e la lezione dei lager di fronte ai negazionisti, come già fece Robert Jan van Pelt in sede giudiziaria nel 1996, quando, quasi fondando una nuova disciplina giuridica, riuscì a scagionare Deborah Lipstadt dalle accuse di falsità mosse da alcuni storici revisionisti. Quel processo fu all’origine di una voluminosa pubblicazione (The Case for Auschwitz: evidence from the Irving Trial, 2000) di cui l’attuale esposizione, curata dallo stesso autore Jan van Pelt con Donald McKay, Anne Bordeleau e Sasha Hastings, può considerarsi quasi il corpo probatorio.

–

Sede: Padiglione centrale ai Giardini Direttori: Anne Bordeleau, Sascha Hastings, Donald Mckay, Robert Jan Van Pelt Associati: Siobhan Allman, Piper Bernbaum, Anna Beznogova, Anna Longrigg, Michael Nugent, Bradley Paddock, Alexandru Vilcu

About Author

Tag

alejandro aravena , allestimenti , biennale venezia 2016 , reporting from the front , venezia

Last modified: 22 Luglio 2016

[…] The Evidence Room, il lager alla Biennale di Luigi Bartolomei […]

[…] The Evidence Room, il lager alla Biennale di Luigi Bartolomei […]