L’evoluzione delle RSA, tra riuso adattivo, il ruolo del progettista tra investitori e comunità e il futuro del senior living

Dalla monografia “RSA tra ricerca e sperimentazione”, un dialogo con il titolare dello studio progettista delle residenze Collegio San Filippo Neri e Maria Mazzarello.

La prima RSA realizzata da PICCO Architetti risale agli anni novanta. Sono seguite negli anni successivi altre realizzazioni: come si sono evoluti gli indirizzi progettuali? Cosa significa progettare una Residenza Sanitaria Assistenziale oggi in Italia e quale potrebbe essere il futuro di questo settore?

La prima RSA realizzata da PICCO Architetti risale agli anni novanta. Sono seguite negli anni successivi altre realizzazioni: come si sono evoluti gli indirizzi progettuali? Cosa significa progettare una Residenza Sanitaria Assistenziale oggi in Italia e quale potrebbe essere il futuro di questo settore?

I progetti sono occasione di studio, di indagine e di conoscenza che si spinge oltre il confine del tema. Pochi anni dopo la laurea arrivò per me un’occasione molto curiosa: progettare un’addizione, il nuovo corpo di ampliamento di una struttura per anziani già progettata da mio padre trenta anni prima. Era la Residenza San Giuseppe a Ronco Canavese (Torino), nel territorio del Parco del Gran Paradiso. Quel progetto, che per me fu uno dei primi, mi ha dato molte soddisfazioni ma, soprattutto, l’occasione di indagare il tema delle residenze collettive per le persone fragili, come comunque tutti noi siamo nella tarda età.

Gli indirizzi culturali e normativi allora erano profondamente diversi. Gli ospiti soggiornavano per periodi lunghi ed erano molto spesso in condizioni di autosufficienza: le strutture costituivano quindi un’alternativa alla condizione abitativa individuale. Oggi le Residenze Sanitarie Assistenziali sono l’alternativa finale, quando per le condizioni fisiche, psichiche ed economiche non consentono più all’ospite di vivere nella propria casa e l’assistenza sanitaria di cui necessita l’ospite è alta. La pandemia del 2020 ha costituito, anche per queste strutture, un’occasione di rinnovo in termini organizzativi e strutturali. Credo però che, oltre al miglioramento e all’ampliamento di altre forme di assistenza, come quella territoriale, le RSA saranno ancora di più nel prossimo futuro, strutture non sostituibili.

Costruzione ex novo e recupero del costruito, anche storico, sono due temi di lavoro che sempre più spesso si presenteranno anche nella progettazione di strutture sanitarie. Quali differenze ci sono nell’approccio e nella gestione dei progetti?

Il tema del “riuso adattivo” è oggi una prospettiva molto diffusa e centrale come interpretazione contemporanea del restauro tradizionale. Un approccio che, pur confermando la struttura storica dell’esistente, persegue la vita dell’edificio con un uso diverso nelle funzioni, nelle modalità e nei sistemi d’uso. I diffusi casi di dismissioni e di inarrestabile obsolescenza dei patrimoni edilizi delle città e dei territori extraurbani interessano in particolare i paesi, come il nostro, dove è più evidente la sedimentazione storica dei territori.

Sono le conseguenze di una società fluida, insieme ai rapidi cicli dell’economia, che modificano gli assetti sociali, come quello demografico, con grande velocità.

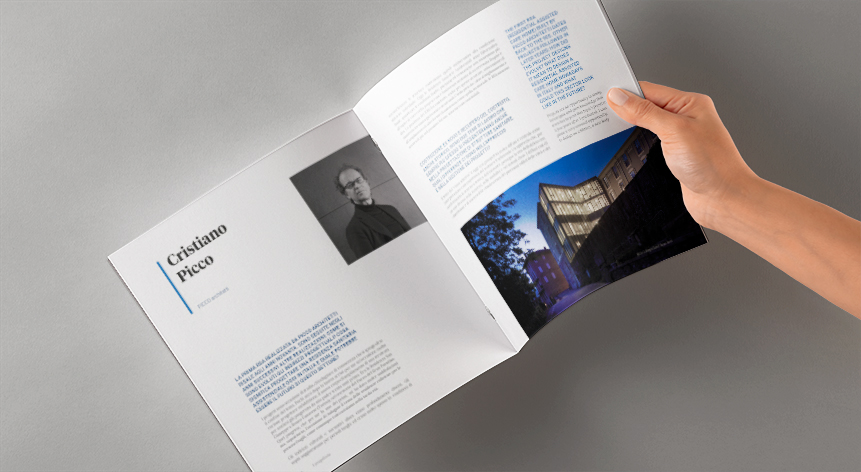

Nell’approccio al progetto di “riuso adattivo” è interessante ragionare sulle modalità di valorizzazione dell’esistente rispetto alla diversa prospettiva d’uso, anche in relazione agli aspetti normativi e dimensionali non sempre adeguati rispetto all’importanza e all’attualità del tema. Il Collegio di Lanzo Torinese, chiuso da oltre vent’anni, è l’esempio chiaro della rapida modifica dell’assetto demografico ed economico di un territorio: per decenni aveva ospitato generazioni di studenti e una comunità religiosa numerosa, con modalità d’uso degli spazi che appartenevano alla didattica formativa di un lontano passato. Una struttura storica di origine medievale, consolidata e ampliata a partire dalla fine dell’Ottocento e gradualmente adattata alle nuove esigenze spaziali della didattica. Per noi è stato quindi importante rispondere alle nuove esigenze dimensionali e funzionali, non risolvibili nei volumi esistenti, con nuove addizioni. Il dialogo tra storia e contemporaneo è quindi diventato il carattere identificativo del progetto, anche nel disegno dei rinnovati spazi interni.

Il processo che porta alla realizzazione di nuove strutture è sempre più complesso, nelle fasi, nei tempi e nella gestione. Coinvolge attori locali e molto spesso anche realtà internazionali, arrivate in Italia per portare a compimento piani di investimento. Qual è il ruolo dell’architetto oggi in questo contesto?

È un ruolo complesso, di equilibrio e di garanzia. Di equilibrio rispetto agli attori in campo: il “promotore” sempre più rappresentato da investitori finanziari italiani e no; il “gestore”, soggetti italiani o stranieri con profili qualitativi e gestionali standard consolidati ma in continuo rinnovamento; il “costruttore”, ovvero l’impresa che realizza il progetto in un contesto normativo e di costi sempre più pressante; “i soggetti pubblici” che programmano e autorizzano, con processi di controllo diversi, la costruzione e la successiva gestione della struttura. È di “garanzia” perché in tutto questo complesso processo, molto correlato a standard dimensionali e qualitativi ineludibili, l’architettura non scompaia e confermi l’insostituibile ruolo della qualità e dell’umanizzazione nei luoghi del vivere. Un ruolo quindi che ha subito un ulteriore “stress” negli ultimi anni per l’incredibile rialzo dei costi di costruzione che ha più volte messo a rischio la sostenibilità di alcuni progetti; da qui le revisioni, definite con il discutibile termine di “value engineering”.

I due progetti qui narrati sono stati promossi dallo stesso operatore, Santa Croce srl, e sono stati realizzati dalla stessa impresa di costruzioni Secap spa. L’incarico è giunto, da Santa Croce, dopo una precedente esperienza positiva: la realizzazione di una RSA e centro diurno con il recupero, piuttosto complesso, di un immobile, già destinato ad ufficio, nell’area metropolitana torinese. Analoga condizione per il successivo progetto di Lanzo Torinese, più complesso per le particolari condizioni indotte dall’edificio storico vincolato. Le strutture per anziani sono progettate con parametri dimensionali e sistemi organizzativi dettati da specifiche norme regionali: è nostro compito come architetti, attraverso il progetto, declinare in termini umani gli standard e trasformarli in straordinarie occasioni di relazione e dialogo con il contesto e una adeguata qualità dell’abitare. L’identità degli spazi residenziali, da quelli più intimi delle camere di degenza a quelli condivisi e di uso comune, possono assumere modalità ed esiti molto diversi per la qualità con cui è possibile vivere la condizione della non autosufficienza assistita. Non credo alla “specializzazione” dell’architetto, ma avere affrontato diversi progetti sul tema e avere visitato diverse strutture analoghe in Italia e all’estero, induce a valorizzare nel progetto alcune componenti degli spazi e, soprattutto, l’importanza del dialogo visivo e sensoriale con l’esterno. Negli ultimi anni da studente universitario ho avuto occasione di lavorare, nei periodi estivi, in alcuni studi di architettura all’estero; in particolare durante l’esperienza in Olanda visitai un paio di scuole e una struttura per anziani progettate da un architetto per me di grande interesse, Herman Hertzberger; la struttura era quella di De Overloop ad Almere, allora pubblicata su “The Architectural Review” e “Casabella”, insostituibili fonti di conoscenza del tempo. La ricordo come un’occasione che mi ha aiutato a comprendere le opportunità per progettare e costruire una “viva comunità” per persone anziane: gli spazi interni di relazione, quelli più grandi o più raccolti, i percorsi che diventano soggiorni, la luce straordinaria che investiva le camere con le grandi finestre senza scuri esterni. Un progetto bellissimo e molto lontano dalla corrente identità delle “case di riposo” dei nostri territori.

In un paese che invecchia e deve pensare sempre di più alla gestione di vite in progressivo allungamento, come deve evolversi tutto il sistema che ruota attorno alla terza età, che oggi in Italia inizia timidamente a vedere l’ibridazione tra Senior Living e strutture per la cura di chi non è più in salute?

In un paese che invecchia e deve pensare sempre di più alla gestione di vite in progressivo allungamento, come deve evolversi tutto il sistema che ruota attorno alla terza età, che oggi in Italia inizia timidamente a vedere l’ibridazione tra Senior Living e strutture per la cura di chi non è più in salute?

Da molti anni è emersa, anche in Italia, l’esigenza di proporre modelli abitativi “intermedi” tra la condizione abitativa ordinaria e quella delle RSA. I vari fattori a tutti noti, a partire dall’aumento dell’aspettativa di vita e da una struttura della società sempre più vecchia impongono queste azioni perché sono molte le persone che, pur autosufficienti, soffrono una condizione di solitudine e cercano condizioni abitative prossime o condivise con altri. Nel 2019 abbiamo lavorato in Austria, dove abbiamo realizzato, a valle di un concorso aperto di architettura in raggruppamento di progetto con altri colleghi, una “residenza senior” con annesso centro diurno. È stata un’esperienza positiva e molto apprezzata. Il complesso è organizzato in bilocali o trilocali per singoli o coppie di anziani autosufficienti che desiderano, per varie ragioni, vivere in una struttura dotata di alcuni servizi comuni garantiti dall’impegno di una cooperative sociale: il supporto operativo alla spesa periodica, la possibilità di avere visite di un medico di base a cadenze programmate, l’organizzazione in residenza di eventi o la promozione di gite sono solo alcuni esempi di servizi e possibilità. Analoga esperienza, più recente e vicina, l’abbiamo completata a Nichelino (Torino) nell’ambito di un intervento di Housing Sociale, dove abbiamo realizzato un progetto funzionante e apprezzato. Le esperienze di questa natura nel nostro paese sono pochissime, nonostante si parli molto del tema.

In Italia resta quindi ancora molto da fare per molte ragioni, la prima è la diffusa abitudine a vivere in abitazioni di proprietà, condizione che, in termini percentuali, non ha eguali al mondo. Per favorire un interesse reale verso questo modello abitativo credo non sia sufficiente quindi il solo progetto di una struttura bella, funzionale e ben gestita, ma sarà ineludibile, tra l’altro, l’aiuto per la valorizzazione dell’immobile di proprietà. Resto convinto che questo modello abitativo, se inizialmente supportato da idonee politiche sociali ed economiche, avrà uno sviluppo notevole anche nel nostro paese.