La progettazione dello spazio pubblico e la valorizzazione del patrimonio possono diventare utili strumenti per virtuose azioni ambientali rigenerative

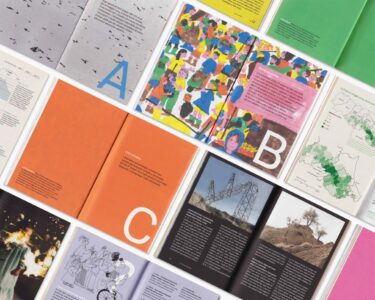

Si è svolta a metà settembre, all’ex Mattatoio di Roma, l’VIII edizione della Biennale dello Spazio Pubblico. Evento ricco e partecipato che permette di riflettere su progetto e caratteri dei luoghi collettivi nelle città contemporanee, sotto il titolo “insieme/together/juntos”. Il Giornale dell’Architettura, media partner, ha già dedicato alcuni articoli di avvicinamento all’iniziativa. Offriamo ora commenti e punti di vista da parte di docenti e critici che hanno coordinato alcune sessioni: vogliono essere un bilancio dei temi discussi e soprattutto un’apertura alle questioni più significative che lo spazio pubblico contemporaneo genera.

La transizione ecologica è oggi una delle sfide più urgenti e complesse per le città. Non si tratta soltanto di ridurre le emissioni o promuovere l’uso di energie rinnovabili, ma di ripensare in profondità i luoghi della vita collettiva, quegli spazi pubblici che definiscono le relazioni, l’identità e il benessere delle comunità. Lo spazio pubblico non può più essere considerato una semplice cornice, ma deve diventare protagonista del cambiamento: laboratorio di resilienza, piattaforma educativa e culturale, dispositivo di inclusione.

Verde e accessibilità

Con questa consapevolezza si è svolta, nell’ambito della VIII Biennale dello Spazio Pubblico, la sessione Insieme nella transizione ecologica, coordinata da Romina D’Ascanio (AssoBisp/INU Lazio) e Pietro Garau (AssoBisp) con discussant Valeria Lingua (INU/Università di Firenze).

La sessione ha ospitato 14 presentazioni provenienti da esperienze e contesti diversi, offrendo un mosaico di prospettive e pratiche che testimoniano la ricchezza di questo ambito di ricerca e sperimentazione. Il confronto ha fatto emergere 4 grandi linee tematiche: i presupposti teorici e le strategie globali, le sperimentazioni progettuali sul territorio, i processi di pianificazione e programmazione orientati alla transizione ecologica e, infine, la dimensione partecipativa ed educativa degli spazi pubblici. Per quanto riguarda il primo tema, è emerso con chiarezza che l’Agenda 2030 pone al centro la questione degli spazi verdi accessibili attraverso gli Obiettivi SDG 11.7 e SDG 11.4. In particolare l’Obiettivo 11.7 (“Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e persone con disabilità”, e l’Obiettivo 11.4, “Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo”) richiama l’attenzione non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità, distribuzione e significato sociale e culturale degli spazi collettivi.

Sebbene l’Agenda riconosca il ruolo delle città nello sviluppo sostenibile, permangono carenze significative negli strumenti e negli indicatori in grado di misurare concretamente queste dimensioni.

Innovare il patrimonio

A livello europeo, sia la Strategia per la Biodiversità per il 2030 (2020) che quella per le Infrastrutture Verdi (2013) inseriscono la dimensione urbana in pratiche concrete, come la forestazione e la realizzazione di infrastrutture verdi capaci di connettere edifici, quartieri e spazi aperti, generando benefici in termini di biodiversità, mitigazione dell’isola di calore e benessere dei cittadini.

Inoltre, la Legge sul Ripristino della Natura, approvata nel 2024, introduce per la prima volta gli ecosistemi urbani tra quelli da ripristinare, ampliando la prospettiva e indicando gli spazi urbani come meritevoli di interventi di rigenerazione. Gli Stati membri dovranno presentare i Piani Nazionali di Ripristino entro il 2026, e su questo fronte è necessario un dibattito più efficace affinché la questione dello spazio pubblico permei pienamente le politiche di ripristino e contribuisca alla resilienza ambientale, sociale ed economica delle città.

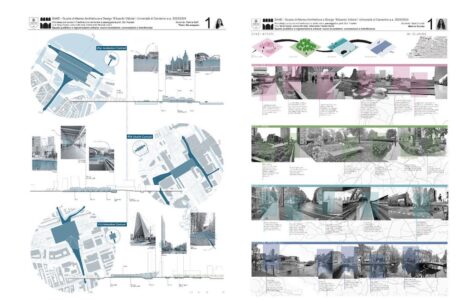

Sul piano delle pratiche progettuali, numerosi esempi hanno mostrato come la transizione ecologica possa radicarsi negli spazi quotidiani. Interventi di rigenerazione di chiostri storici e di aree urbane degradate o sottoutilizzate hanno dato vita a spazi verdi resilienti, dotati di rain garden, pavimentazioni drenanti e sistemi di raccolta e riuso delle acque piovane. Anche i siti UNESCO hanno costituito laboratori di innovazione, dimostrando come la conservazione del patrimonio possa dialogare con infrastrutture verdi capaci di mitigare l’isola di calore e di rafforzare il senso di appartenenza collettiva. In questi progetti lo spazio pubblico si configura come piattaforma socio-culturale, capace di accogliere funzioni diverse e di adattarsi nel tempo.

I processi di pianificazione e programmazione esposti mostrano come la transizione ecologica richieda un approccio sistemico, capace di integrarsi con politiche energetiche, strategie di adattamento al cambiamento climatico e interventi di mitigazione dei rischi. Esperienze in città, ambiti costieri e nelle pianure urbane evidenziano l’importanza di combinare sicurezza, gestione delle acque e qualità ambientale con la fruizione quotidiana degli spazi pubblici, supportata da strumenti normativi e meccanismi di collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazioni.

Benessere e partecipazione attiva

Ad esempio, il regolamento per le dotazioni ecologico-ambientali e le procedure di compensazione stabiliscono criteri per assicurare che anche interventi privati contribuiscano al comfort e alla qualità degli spazi pubblici. Mentre i patti di collaborazione o le comunità energetiche rappresentano strumenti di governance collaborativa tra cittadini, associazioni, imprese e amministrazioni capaci di rafforzare la sostenibilità urbana. Infine, grande attenzione è stata dedicata alla partecipazione e all’educazione. I contributi hanno portato all’attenzione come la transizione ecologica non possa prescindere dal coinvolgimento attivo dei cittadini, che diventano co-protagonisti nella progettazione e gestione degli spazi.

Sono stati mostrati percorsi collaborativi tra amministrazioni, comunità, scuole e università che hanno trasformato lo spazio pubblico in un laboratorio di apprendimento collettivo, in cui sperimentare metodologie innovative e costruire consapevolezza condivisa. In quest’ottica, lo spazio pubblico si è esteso oltre la terraferma, includendo anche il mare come ambito di relazione e di uso collettivo, integrando così la dimensione terrestre e quella marina nella vita quotidiana dei territori.

La sessione ha restituito un quadro articolato e multidimensionale, in cui le diverse scale di intervento, dalle agende e normative internazionali alle pratiche locali di progettazione e gestione degli spazi pubblici, si confrontano e si integrano. I risultati evidenziano come la transizione ecologica non possa prescindere dallo spazio pubblico, concepito non semplicemente come contesto, ma come componente attiva della trasformazione urbana.

Gli obiettivi di verde urbano, benessere, inclusione e qualità ambientale devono essere tradotti in strumenti progettuali, metodologie e politiche operative, in grado di generare effetti misurabili sulla resilienza ecologica, sociale ed economica delle città. In questo senso, iniziative come la Biennale dello Spazio Pubblico assumono un ruolo strategico, diventando piattaforme di lavoro, confronto e scambio tra ricerca, pratica professionale e politiche pubbliche, capaci di alimentare il dibattito e promuovere soluzioni concrete per la transizione ecologica urbana.

Immagine di copertina: CoSea_Lab, Laboratorio collaborativo per il mare e la sostenibilità socio-ambientale nel Golfo di Anzio (@ Chiara Certomà)