Riflessioni ultime di fronte «all’attuale disastroso stato della nostra disciplina e del suo uso esibizionista»

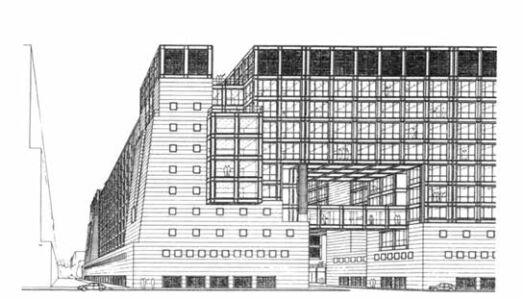

Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo un testo tratto dall’ultimo libro di Vittorio Gregotti, Il mestiere di architetto (a cura di Matteo Gambaro, Edizioni Interlinea, 2019, pp.112, euro 10). Partendo dal racconto della formazione intellettuale e degli anni novaresi, il libro descrive i tratti strutturali del suo modo d’intendere l’architettura e la professione di architetto. Arricchito da una raccolta di suoi disegni (significativi per l’approccio culturale nella costruzione del paesaggio; alcuni dei quali sono qui riprodotti), il testo è un’esortazione a non rinunciare alla passione per l’architettura, intesa come teoria e pratica capace di apportare contributi rilevanti alla trasformazione della società: «Sono l’idea di passato e di futuro a costruire insieme un frammento di verità del presente».

Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo un testo tratto dall’ultimo libro di Vittorio Gregotti, Il mestiere di architetto (a cura di Matteo Gambaro, Edizioni Interlinea, 2019, pp.112, euro 10). Partendo dal racconto della formazione intellettuale e degli anni novaresi, il libro descrive i tratti strutturali del suo modo d’intendere l’architettura e la professione di architetto. Arricchito da una raccolta di suoi disegni (significativi per l’approccio culturale nella costruzione del paesaggio; alcuni dei quali sono qui riprodotti), il testo è un’esortazione a non rinunciare alla passione per l’architettura, intesa come teoria e pratica capace di apportare contributi rilevanti alla trasformazione della società: «Sono l’idea di passato e di futuro a costruire insieme un frammento di verità del presente».

Sono nato a Novara nel 1927 nella fabbrica di tessuti della mia famiglia e ho frequentato il liceo classico della mia città. Ho studiato pianoforte e composizione musicale sino a diciotto anni, sovrapponendola nell’ultimo anno alla decisione d’iscrivermi alla facoltà di architettura, avendo passato gli anni del liceo anche con una passione per la letteratura. Cioè per tutte le arti. Avevo comunque anche cominciato a sviluppare la passione per le arti visive “del moderno” che si era accesa negli anni del liceo classico (merito del mio professore di greco).

Poi, dopo essermi iscritto ad Architettura, sono stato a Parigi per qualche mese nel 1947. Ho scoperto i grandi valori di quella città, e anche alcuni protagonisti della sua grande cultura nelle arti, lavorando un poco nello studio Perret. Con questa passione per le arti visive del moderno avevo anche cominciato a conoscere e frequentare molte diverse personalità (come Jean-Paul Sartre e Fernand Léger), a fare esperienze personali e culturali indimenticabili che mi hanno accompagnato, in modo devo confessare sempre quasi nascosto. Accanto a queste vi erano quelle riferibili direttamente al progetto di architettura nel suo costituirsi, nel suo sviluppo, ed anche nelle sue grandi personalità come quelle di Le Corbusier e del suo studio, e delle passioni per le varie correnti delle avanguardie: anche quelle del Razionalismo italiano. Questa è stata in sintesi anche la storia dei miei esercizi nelle arti visive e nella conoscenza della loro presenza non autonoma in architettura, nonostante le differenze delle loro reciproche influenze, differenze che peraltro ho sempre vivamente considerata anche nello scrivere della musica e nell’importanza della migliore letteratura per un architetto.

Nel 1951, ancora studente di architettura, dopo la mia esperienza di lavoro presso BBPR, durante la quale ho conosciuto tutti i protagonisti del Movimento Moderno, fui invitato, privilegio raro, al convegno del CIAM (Congressi internazionali di architettura moderna) che in quell’anno si teneva in Inghilterra, ad Hoddesdon. Parto in treno con Franco Albini, con cui dividerò la camera nel collegio di Hoddesdon. Lì il tema da discutere era “il cuore della città”, che introduceva la questione della relazione del progetto di architettura con la storia ed il contesto, dopo il conflitto mondiale, specie in Europa. Fu un’esperienza a cui seguì la successiva presenza al CIAM di Aix-en-Provence dove conobbi Picasso sul tetto della Maison di Le Corbusier. Ma per me l’emozione più forte furono quelle prime settimane a Hoddesdon, stare per quindici giorni insieme a Le Corbusier, Van Eesteren, Gropius e molti altri importanti architetti, in un’atmosfera che favorì anche il formarsi dell’amicizia tra i più giovani della mia generazione, ed una analisi intorno al dibattito sulle nuove condizioni di progettazione fra loro e con i protagonisti della gloriosa precedente fase del Movimento Moderno. Era come rivivere l’eco della straordinaria e litigiosissima solidarietà di principi proposti dall’avanguardia dell’inizio del XX secolo e poi negli anni trenta; solidarietà che proveniva da chi, in ogni modo, era convinto (e non aveva torto) di essere dalla parte giusta delle ragioni della storia, ragioni però da ridiscutere radicalmente nella seconda metà del XX secolo.

In quei giorni Gropius, quando gli toccò il turno di servire a pranzo la tavolata, si sedette poi vicino a me e subito mi diede l’impressione che in quel momento solo io lo interessassi, anche se questo probabilmente proveniva dalla sua lunga abitudine di professore. Nella sua eleganza c’era qualcosa che mi ricordava Thomas Mann e la mia passione per lui, che avrei conosciuto a Milano nel 1953 quando, laureato, ero diventato redattore della “Casabella” di Rogers ed avevo iniziato il mio lavoro di architetto che sarebbe durato sessant’anni, insieme alla crescente coscienza delle difficoltà e della mutazione dell’architettura che sembrava alla mia generazione dover essere, pur con diverse risposte, capacità di modificazione creativa e critica dello stato delle cose, a cui credo di aver partecipato con più di 1.200 progetti sino al 2018, insegnando in università italiane come Milano, Palermo e Venezia, ma anche in vari paesi dell’Europa, negli Stati Uniti ad Harward e in Sud America, in Nord Africa, in Cina ed in molti altri luoghi.

In quegli anni si svilupparono anche alcune tendenze, come quella fondamentale della relazione tra la tradizione del Movimento Moderno e la sua storia con diverse attenzioni e prevalenze come la tradizione dell’architettura popolare (o spontanea), quella dell’idea di tecnologia come contenuto anziché come mezzo e quella della relazione con il contesto antropo-geografico, fisico e storico con cui misurarsi alla ricerca di frammenti di verità e di futuro negli anni successivi, proprio con diversi incontri tra personalità della mia generazione, specie in Europa. Oggi questa condizione sembra radicalmente mutata e la parte migliore della mia generazione, dopo un’appassionata discussione tra le diverse posizioni dei fondamenti tecnologici o contestuali del progetto, sembra aver smarrito o forse mutato radicalmente la propria vocazione specifica di ricerca di fondamenti. […].

Certo, per quanto riguarda l’architettura, nel XXI secolo è radicalmente mutata anche l’organizzazione professionale del progetto, divenuto solo immagine comunicativa sorprendente (con concentrazioni di grattacieli come unità galleggianti), senza alcun interesse per i contesti urbani e per la loro storia come misura con cui confrontarsi criticamente. Oggi, specie nei progetti estesi o complessi, gli studi economici, la flessibilità funzionale di possibilità diverse di mercato, strutturali, impianti tecnici e di analisi delle regole edilizie, sono organizzati progettualmente e solo dopo assegnati alla capacità degli architetti di costruire immagini dell’insieme. Così anche le riviste hanno perduto il loro ruolo critico e sono sostituite dalle comunicazioni pubblicitarie e immateriali espresse nei successi del loro aspetto formalistico.

L’originalità oggi sembra dover essere misurata, non importa se per breve tempo, sulla capacità dell’immagine di accedere come “novità” alle comunicazioni immateriali del globalismo mercantile. Il modello del centro del sistema urbano sembra volersi rivolgere, specie nelle città delle civiltà in rapido progresso economico, come un duro insieme di grattacieli con forme bizzarre nei tentativi di originalità provvisoria delle loro forme e del loro montaggio eterogeneo e volutamente distante rispetto alla dialettica nei confronti di ogni contesto antropo-geografico o urbano. Ogni ricerca di un fondamento del fare architettura come pratica artistica a partire dalla specificità della sua storia, come è avvenuto, pur con molte differenze ideologiche, nella seconda metà del XX secolo, sembra abbandonata nelle braccia dell’unità del mercato globalistico e dei suoi principi, quale una nuova ed unica strategia, importante (ed apparente), unico campo di principi anche politici contro ogni risoluzione che proprio il globalismo potrebbe offrire.

Ogni discussione intorno all’architettura come pratica artistica, sui suoi fondamenti, sulle sue prospettive e sui suoi esiti, è scomparsa sui nostri quotidiani e settimanali. Anche le riviste specializzate sembrano in totale decadenza: sono diffuse tra i professionisti solo quelle volte alla promozione dei materiali e dei processi di costruzione e permangono anche quelle destinate all’arredamento e alle bizzarre invenzioni decorative degli oggetti; sovente caricature delle proposte anche critiche del Movimento Moderno. Anche le trasmissioni televisive si concentrano sui valori di esempi stravaganti, o su quelli d’intensa modificazione di alcuni centri urbani basati solo sulla densità di grattacieli in gara di altezza e di novità formali.

Si tratta certo del ritratto dell’attuale disastroso stato della nostra disciplina e del suo uso esibizionista, che illustra la gara globalista dei mercati e delle politiche economiche, ma certo anche della debolezza del dibattito oggi incerto e vago sui fondamenti alternativi alla nostra disciplina e sull’incertezza del suo insegnamento universitario, sulle difficili condizioni del mestiere e sui suoi ruoli che sembrano sempre più volti a concepire immagini provvisoriamente originali, e volontariamente indipendenti da ogni proposta di frammenti di verità critica sullo stato dei nostri insediamenti e delle loro necessità collettive.

Tutto questo, anche se rappresenta il quadro non felice della condizione della nostra disciplina e della sua poesia, non vuole escludere certo alcuni rari esempi di grande e generosa qualità e di proposta critica necessaria ad un’altrettanto incerta e confusa attività che domina la nostra condizione, e che il quadro che prima ho sintetizzato sembra voler rappresentare. […].

Tra le diverse pratiche artistiche, anche per l’architettura, le teorie, le riflessioni critiche, le regole, le eccezioni e le loro mutazioni di significato nel tempo, dovrebbero essere anche oggi scelte come materiali concreti delle modificazioni creative nel percorso del progetto, e della relazione tra il nuovo come senso di altro necessario, la storia della disciplina, la condizione contestuale e le alternative necessarie di fronte alle contraddizioni di ogni presente.

Ho sempre pensato che l’architettura non sia nata solo per dare risposte all’abitare ma anche per porre domande e per aprire la mente a nuovi possibili e disturbanti frammenti di verità di fronte al reale empirico ed ai suoi cambiamenti. Sono insieme l’idea di passato e di futuro a costruire un frammento di verità del presente.

Senza questi fondamenti sembra molto difficile pensare alla sopravvivenza dell’architettura come pratica artistica: forse persino alla sopravvivenza di ogni pratica artistica.

—

Immagine di copertina: Vittorio Gregotti, sistemazione aree ex Redaelli, Milano Rogoredo: vista dei volumi residenziali verso il centro città, 1994 (tratta da: Il mestiere di architetto, a cura di Matteo Gambaro, Edizioni Interlinea, 2019, pp.112, euro 10)

About Author

Tag

vittorio gregotti

Last modified: 19 Marzo 2020