La terza e conclusiva parte sulle implicazioni del nuovo campus di Google, firmato da Bjarke Ingels e Thomas Heatherwick, mette al centro l’autonomia della disciplina e la sua valenza ontologica

Lo YES IS MORE di Ingels è l’evoluzione del LESS IS MORE Miesiano: il potere estetico non si esercita più attraverso il richiamo a un’essenzialità ideal-industriale ma attraverso una performance linguistico-architettonica. Nell’epoca di Barack Obama dire “yes”, Yes We Can, riferimento esplicito di Ingels al presidente americano, diventa un atto catartico. Ma la storia ha rivelato ironicamente quanto la campagna elettorale si sia trasformata, per Obama, in una presidenza di costanti compromessi. Ci si può domandare se l’architettura debba assomigliare di più a una campagna elettorale o a una buona pratica; si può sempre “tagliare il nodo di Gordio” delle differenti posizioni? Dire che si può avere contemporaneamente il meglio dei due mondi è una soluzione o semplice ideologia? Si può affermare allo stesso tempo dovere e piacere? Ingels ci propone una società dove un sustainable hedonism è possibile; dove la sostenibilità non comporta mai rinunce.

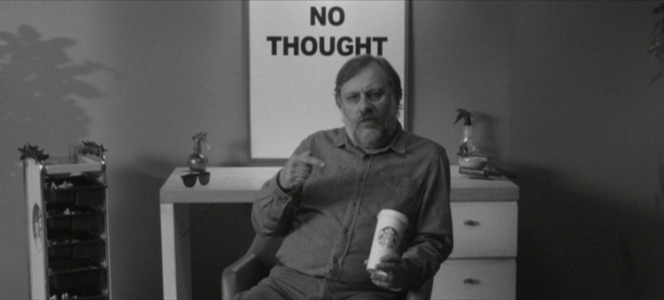

Sembra che quello che stiamo ottendendo sia un caffé di Starbucks: il filosofo sloveno Slavoj Zizek ne ha fatto una delle sue metafore chiave per spiegare l’ideologia odierna. «L’edonismo di oggi combina il piacere con la costrizione – non è più la vecchia nozione della giusta misura tra piacere e costrizione, ma una sorta di pseudo-hegeliana coincidenza degli opposti: azione e reazione devono coincidere, la cosa che causa il danno deve essere allo stesso tempo la sua cura. […] Cosa dice Starbucks: sì, il nostro caffe è più costoso degli altri, ma diamo l’1% dei nostri incassi a qualche bambino guatemalteco per renderlo più sano o per permettere la coltivazione organica del caffé in America Latina. […] Nei vecchi tempi di puro e semplice consumismo si comprava un prodotto e ti sentivi in colpa – mio dio, sono solo un consumatore mentre altre persone stanno morendo di fame in Africa – e l’idea era di fare qualcosa per controbilanciare il tuo consumismo puramente distruttivo, e si contribuiva con la beneficienza. Il messaggio di Starbucks di oggi – “Sii un consumatore senza nessun rimorso, perché il prezzo per la contromisura al consumismo è già inclusa nel prezzo del bene, paghi un po’ di più e non sei più un semplice consumatore, ma stai facendo il tuo dovere verso l’ambiente, verso le persone povere” – questo messaggio è la forma definitiva di consumismo».

Proseguendo la logica immunitaria di Sloterdijk, l’inglobamento dell’esterno all’interno della Sfera, questo processo di contaminazione, lungi dal costituire un corpo che possa far scoppiare la bolla, che ne possa mettere in crisi la struttura, costituisce invece un meccanismo di rafforzamento simile alla vaccinazione: viene inoculato un agente esterno per far sì che la struttura immunitaria ne risulti fortificata. Il risultato di questa operazione, di questo blurring della divisione tra pubblico e privato, tra lavoro e vacanza, non è mai una reale emancipazione.

Quello che Ingels ha avuto in commissione da Google, un tempio della perpetua riorganizzazione programmatica, è probabilmente il sogno di una vita di Rem Koolhaas. Quello che tuttavia in Koolhaas era il manifesto newyorkese di una Manhattan in cui la molteplicità dei programmi creava sempre nuove e diverse dimensioni di vita, assumeva la sfumatura della spontanea associazione di una miriade di azioni autonome, un processo di massimizzazione del caos a scala cittadina. Nei quartieri generali di Google la sovrapposizione programmatica rischia invece di diventare una raffinata macchina, azionata scientificamente da un’unica mano; e la sua logica interna quella dell’esplicitazione di un’ottimizzazione basata su una raccolta dati orientata.

In questo progetto Ingels è venuto meno a una delle sue concezioni più importanti: la capacità dell’architettura di funzionare come una catarsi comica. Nel 2010, intervistato da Jeffrey Inaba su «Klat Magazine», il giovane Ingels spiegava: «Secondo me, una buona barzelletta mostra la possibile esistenza di un mondo parallelo. Quando la racconti, costruisci un contesto descrivendo fatti e condizioni che risultano riconoscibili e plausibili. Poi arriva la battuta finale, che giunge inaspettata e imprevedibile, anche se in perfetta armonia con il contesto plausibile appena descritto, generando un effetto buffo o surreale. In questo senso, la barzelletta rivela la possibilità di un’alternativa già inserita nella realtà. In architettura è la stessa cosa: c’è una costruzione, la formulazione dell’oggetto di discussione, un’analisi che determina condizioni pragmatiche, addirittura noiose o quantomeno del tutto riconoscibili, e poi alla fine si pronuncia la battuta finale, ovvero la proposta, che, per quanto inaspettata, s’infila senza intoppo nella costruzione che hai appena accettato come premessa. La genesi di una cosa buffa e brillante è molto simile a quella di una proposta innovativa».

Una battuta è essenzialmente un dispositivo che lavora ai limiti del linguaggio; spinge il limite logico oltre la sua circoscrizione usuale, costringendoci a riorganizzare il senso delle nostre premesse. L’architettura di BIG, nei suoi progetti più riusciti, potrebbe essere il primo esempio di spatial joke, una catarsi comica che spinge l’edificio oltre le costrizioni esterne. Rovesciando le costrizioni burocratiche, statiche o climatiche, le architetture di Ingels si flettono, si arricciano, ruotano su se stesse e si ripiegano come nei Looney Tunes i corpi dei cartoni animati abbandonano ogni logica anatomica e si trasformano in elastici corpi di gomma, snodati in una plasticità comica: le zampe del Coyote si allungano per raggiungere la sua preda, gli occhi di Bugs Bunny schizzano fuori dalle orbite per lo stupore, il corpo di Tom assume la forma del contenitore in cui cade. Ingels non fa che portare questo potere plastico nell’archiettura. Se una buona battuta riorganizza a cascata la tua precedente prospettiva, per Ingels «un buon progetto dilata la percezione».

L’obiezione più forte che si può fare a questo progetto è che Ingels paradossalmente sia stato, di fronte alla domanda di massimo edonismo, tremendamente serio. Non è stato individuato nessun punto d’irrazionalità, nessuna prospettiva è stata rovesciata. L’ironia con cui ha ribaltato i nodi kafkiani della burocrazia urbana è stata qui abbandonata, l’architettura è diventata la precisa traduzione di una logica scientifica. Questa traduzione, lungi dal rappresentare un dispositivo di attivazione delle persone rispetto all’ambiente in cui vivono, ricalca la logica di un condizionamento ambientale passivo. Le migliaia di scelte architettoniche, informate dalle ricerche della People Analytics, agiscono un attimo prima che l’ambiente possa suscitare una presa di coscienza; se si è creato un ambiente felice di lavoro, è vero anche che questa felicità è costruita per precedere continuamente la possibilità di uno sguardo consapevole. La cupola non è la terribile bellezza estranea del cosmo antico ma la rassicurante pellicola terrena che nel proteggere crea isolamento.

Qual è il ruolo dell’architettura nell’era delle People Analytics? Può la disciplina resistere alla logica della pianificazione scientifica dell’ambiente? Il futuro delle nostre città è un edonismo che esplicita la sua capacità ordinatrice a livello pre-cosciente? L’architettura deve provare a rispondere a queste domande se vuole continuare ad avere una sua autonomia.