Le implicazioni filosofiche del progetto del nuovo campus di Google alla luce delle posizioni di Bjarke Ingels

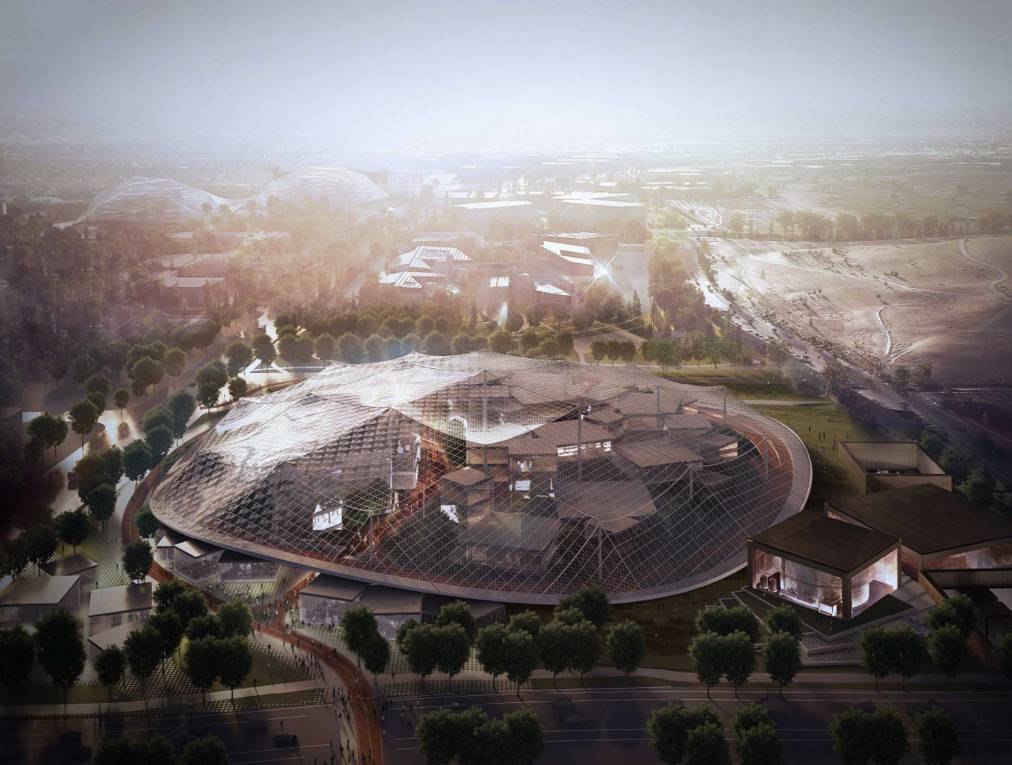

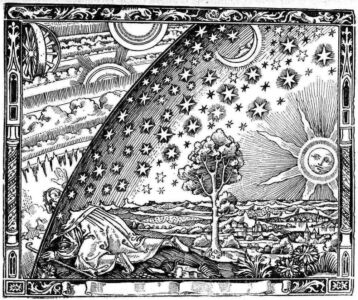

A vedere il progetto di Ingels e Heatherwick è difficile non pensare all’opera filosofica di Peter Sloterdijk: il suo libro In the World Interior of Capital e la sua trilogia Sfere risuona chiaramente con il progetto dei nuovi quartieri generali di Google. L’idea che l’esplosione del cosmo geocentrico dell’antichità, la fine della Terra al centro di una Sfera celeste, abbia determinato la ricerca di ricreare una nuova sfera immunitaria, la Globalizzazione, la totalizzazione della singolarità della condizione terrestre e la sua traduzione in un’economia globale, prima fisica e poi digitale, non è forse la perfetta metafora della concezione architettonica di Google e Ingels? Perché, nell’atto di creare una nuova neighbourhood per Mountain View si crea una forma, la bolla, che moltoplica il senso d’inclusione a discapito del resto? Forse non risulta più così paradossale che il primo progetto esterno di Google si riveli essere la costruzione di un immane interno, nella forma di un micro-cosmo. Se esiste dialogo con l’esterno, è nella forma di un in-globamento: se non si può lasciare che l’uomo si allontani dal lavoro, che la vita esterna penetri e diventi parte integrale della sfera lavorativa.

Come dice Ben Waber, autore di People Analytics: «Lo spazio fisico è la leva più potente per incoraggiare la collaborazione. E i dati dicono chiaramente che il motore più grande per la produttività delle industrie complesse come quella dei software è l’interazione casuale. Perché questo avvenga, devi dare forma a una comunità. Se sei circondato da amici sei più felice, sei più leale e sei più produttivo».

Per Sloterdijk il capitalismo viene a configurarsi come il processo di esclusione messo in atto attraverso la produzione della globalizzazione: ogni globo determina sempre un interno e un esterno, uno spazio d’inclusione e uno simmetrico di esclusione. Il mondo esterno diventa il dimenticato, il rimosso, o viene esorcizzato nella sua trasformazione in spettacolo. Se per Sloterdijk il Crystal Palace è la prima metafora della globalizzazione del capitale, i nuovi uffici di Google potrebbero esserne l’ultima.

Ma i processi d’inclusione ed esclusione non sono solo al livello della scala cittadina; essi si ripetono anche a una dimensione personale. Laszlo Bock, direttore della People Operations, esprime così questa totalizzazione del lavoro sul resto della vita: «Spendi più tempo lavorando che facendo qualsiasi altra cosa. Se lavori otto o dieci ore al giorno, questo è più tempo di quanto tu ne spenda dormendo o di quanto tu ne spenda con tua moglie. Quando sommi tutto questo può essere deprimente. Ami il tuo lavoro, ma per tutto quel tempo questo dovrebbe essere, anzi può essere, molto di più. Perché non lo è?». La filosofia di Google è chiara: se non si può lavorare meno, almeno che si lavori meglio. Il punto su cui Google ha deciso di puntare è il rovesciamento di quella parola, “deprimente”, non la quantità di tempo che si spende in ufficio. Possiamo riformulare la domanda in modo tipicamente googliano, partendo dalla posizione di un what if…? Cosa succederebbe se si riuscisse a invertire quel punto di equilibrio per cui è più piacevole per noi tornare a casa che restare a lavoro? Che cosa staremmo guadagnando e che cosa staremmo perdendo? E che società sarebbe se, sempre di più, riuscissimo a portare all’interno dell’ufficio l’asilo dei figli o il ristorante in cui mangiare con la propria metà? Questo blurring della divisione tra tempo libero e lavoro, tra vita propria e vita applicata, è sempre di più la dimensione della società di oggi.

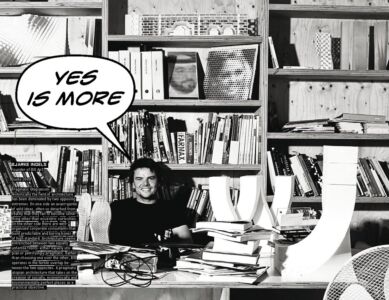

La possibilità di distinguere linee di confine nette lascia il passo, oggi, alla loro progressiva compenetrazione. Ingels esprime questa situazione con un gioco di parole: oggi viviamo nel tempo della BIGamy. Per Ingels la BIGamia è la soluzione alle rigide opposizioni dialettiche del passato, diventa un termine strategico per superare le divisioni che hanno creato insuperabili empasse, come la perpetua lotta tra privato e pubblico, funzione e forma, lavoro e vacanza. Quello di BIG è un mondo post-politico, dove la logica del compromesso tra visioni opposte del mondo, la logica delle parti e dei partiti, lascia spazio a una nuova filosofia che fa della BIGamia, della contaminazione, della compresenza di stratificazioni contraddittorie, una convinta affermazione di nuove possibilità, piuttosto che la media di reciproche esclusioni. Il suo motto si condensa in uno slogan: “YES IS MORE”, un potere dell’affermazione, di un radical pleasing della domanda delle parti, viste non più come antitetiche ma sovrapponibili attraverso il potere della pura affermazione architettonica.

In Ingels le opposizioni concettuali, che si escludono reciprocamente nello spazio logico, diventano sovrapponibili nello spazio architettonico. Spesso questo si manifesta letteralmente: al di sopra di edifici privati ecco comparire piste innevate aperte a una società di liberi sciatori, gli uffici amministrativi vengono sopraelevati per fare spazio a piazze aperte alla cittadinanza, i tetti di un’intera città si riscoprono altrettanti terreni agricoli per una nuova campagna agricola sospesa. La logica della pura affermazione si propone di sciogliere le contraddizioni della vecchia società e, allo stesso tempo, nell’atto di affermarsi pone le condizioni perché l’architettura riesca a trovare una sua nuova autonomia. Una sorta di realizzazione inversa del sogno Eisenmaniano di un’autonomia architettonica che si esplicitasse nell’assenza di Archittettura, una parabola che rovescia Derrida in Deleuze.

Ci possiamo tuttavia chiedere se queste antinomie, che Ingels fa giocare come concetti equivalenti, lo siano davvero. Si può avanzare qualche dubbio che nel progetto di Google le coppie di pubblico e privato, dovere e piacere, funzione e forma stabiliscano una dinamica simmetrica. La sottrazione di uno dei due termini susciterebbe davvero lo stesso effetto, o uno dei due funziona come un surplus, un’aggiunta, generando un’economia interna diversa dalla semplice opposizione? Perché anche qui la questione in campo non è solo qualitativamente logica ma forse, ancor più crucialmente, quantitativa. (continua)

[…] LEGGI LA SECONDA PARTE […]