Un edificio di Vittorio Gandolfi accoglie anziani e bambini insieme. Dopo 70 anni è un caso virtuoso di architettura sociale

PIACENZA. Sorge sul Pubblico Passeggio, a Piacenza, un bell’edificio razionalista: a guardarlo sembra decisamente più moderno delle pure belle case di abitazione che lo accompagnano lungo il magnifico viale alberato, eppure è venuto prima. Si tratta della Casa di Riposo Facsal, realizzata nel 1956 da Vittorio Gandolfi per l’Opera Pia Familiari dei Sacerdoti.

Il passato

All’epoca, Gandolfi era un giovane architetto trentaseienne, allievo di Piero Portaluppi e Giovanni Muzio, che si era già fatto notare vincendo nel 1946 (con Vittoriano Viganò e altri) il concorso indetto da Piero Bottoni per il master plan del QT8 a Milano e realizzando poi edifici nel medesimo quartiere.

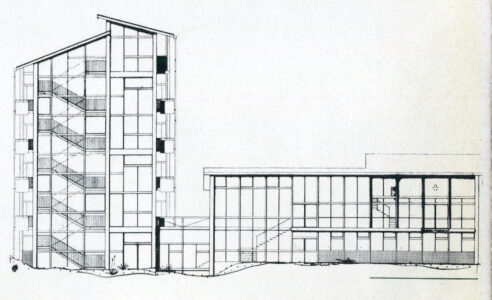

Questa è la sua prima opera piacentina, cui seguiranno diverse altre realizzazioni (l’ITIS Marconi del 1960, il Campus agrario Raineri del 1963), tutte ben riconoscibili per scelta dei materiali, linee pulite e per la straordinaria leggerezza. Dopo il bell’esempio di Luigi Moretti, con la sua Casa GIL del 1933 (ora Liceo Scientifico Respighi), e dopo due decenni dominati da un’interpretazione retorica e classicista del linguaggio del Movimento Moderno, Gandolfi riporta a Piacenza, e qui applica con coerenza, i principi del miglior razionalismo funzionalista, articolando il complesso in due volumi connessi tra loro: un corpo alto destinato all’ospitalità e uno più basso contenente gli uffici e una piccola cappella.

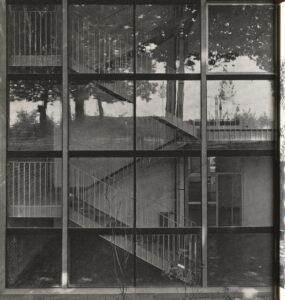

Entrambi allineati sul Passeggio, sono resi uniformi dalla comune facciata in vetro e acciaio, che riesce a rendere quasi privo di peso anche il volume di sette piani. Dietro la grande vetrata traspare subito l’elemento verticale del corpo scale principale, dalle linee essenziali, che Gandolfi ha posto in posizione avanzata a creare uno sfondato in corrispondenza dell’atrio di ingresso.

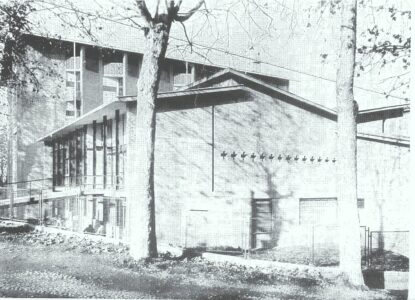

In contrasto con la grande trasparenza del fronte, Gandolfi adotta per il resto dell’edificio un linguaggio e materiali ben radicati nella cultura costruttiva del territorio, abbinando laterizio e calcestruzzo a vista come fa negli stessi anni poco lontano da qui Vico Magistretti con il suo Grande Albergo Roma (1957). Anche sui lati, tuttavia, l’edificio riceve movimento grazie ai balconcini ruotati di 45 gradi, che risultano così esposti a sud-est e sud-ovest, correggendo in modo magistrale l’orientamento nord-sud della costruzione.

Il Pubblico Passeggio di Piacenza è una strada pedonale ricavata sul terrapieno dei vecchi bastioni e pertanto rilevata rispetto al piano di campagna. La casa di riposo è posta ai piedi della piccola scarpata, venendosi così a formare uno iato tra la costruzione e lo spazio pubblico, che viene superato con una semplice e aerea passerella. Questa distanza dà luogo a uno spazio quasi ipogeo, raccolto e prezioso per l’attuale funzione del complesso.

Il presente

Con il suo progetto, Gandolfi ha creato un organismo vivo, che è stato capace di adattarsi e in parte trasformarsi mantenendo il proprio carattere e servendo sempre egregiamente a una funzione che nel tempo si è maggiormente articolata. L’edificio, quale è oggi, me lo racconta in una bella giornata di primavera Stefano Borotti, direttore generale della cooperativa Unicoop che dal 2009 gestisce la Casa di Riposo.

L’impressione, appena entrati, è di trovarsi in una serra, piena di luce e di orchidee in fiore: con una grande vetrata esposta a sud non potrebbe essere altrimenti. Sembrerebbe un azzardo da parte dell’architetto, eppure non si soffre il caldo, anzi: Borotti mi spiega che Gandolfi aveva ben previsto che i platani secolari che segnano il Pubblico Passeggio avrebbero fornito tutta l’ombra necessaria nella bella stagione e, in quanto alberi decidui, avrebbero consentito durante l’inverno che l’atrio fosse inondato di luce.

È un esempio di casa passiva ante litteram ed è la prima sorpresa che mi aspetta. La seconda la ricevo visitando le stanze degli ospiti: si trovano sui lati est e ovest della costruzione, ma grazie alla rotazione a sud dei balconi cui si è accennato, la loro esposizione cambia: ottengono molta più luce e offrono vista sull’Appennino anziché sui palazzi circostanti. La terza sorpresa riguarda il modo in cui è stata integrata l’originaria funzione di casa di riposo: ora è un centro intergenerazionale, il suo nome è “Anziani e bambini insieme” e al piano terra si trova un asilo nido, gestito dalla medesima cooperativa, i cui piccoli ospiti svolgono attività in compagnia degli anziani residenti nella struttura, nella convinzione che entrambi “siano ricchezza gli uni per gli altri”. Un giardino è ricavato nello spazio tra gli edifici e il Passeggio: un recesso quasi nascosto e protettivo, perfetto nel rispondere al nuovo uso che reinventa gli spazi ideati da Gandolfi.

Da ultimo, la cappella, dedicata all’Immacolata di Lourdes, racchiude forse il senso di tutto l’edificio come un’architettura di luce, dalla quale nelle intenzioni del Gandolfi il piccolo luogo di culto doveva essere interamente invaso grazie al fronte interamente trasparente e alle piccole vetrate della Via Crucis incastonate nello spesso muro laterale, oltre a quelle successive di Franco Corradini nella zona dell’altare. Oggi una controfacciata in acciaio corten realizzata dallo scultore Giorgio Milani riduce questo effetto, ma i suoi intagli introducono nuovi giochi visivi che, pur reinterpretandolo, non sembrano in contraddizione con il concetto originale.

Il futuro

Possiamo provare a intuire il senso futuro di questa architettura solo leggendone il percorso e solo comprendendo le azioni trasformative unitamente all’evoluzione nell’uso: è la sua vicenda che ci parla di come questo luogo sia cambiato e di come potrebbe cambiare ancora, senza tradire l’impianto originario. A un certo punto della sua storia, verso la fine del secolo scorso, la funzione iniziale ha perso forza e l’edificio sembrava destinato a un progressivo abbandono. Ripensarne l’uso in modo più complesso ha riportato in vita anche l’architettura e ne ha guidato una consapevole trasformazione. La strada è stata quella dei recenti restauri e rifacimenti, conclusi nel 2009, ad opera di Marcella Fariselli, che ce ne racconta in occasione di un convegno sul lavoro di Vittorio Gandolfi, voluto a Piacenza dalla Galleria Alberoni che proprio a Gandolfi deve il proprio restauro ed ampliamento nel 1960.

Oggi un nuovo corridoio vetrato, che è anche uno spazio di socialità, collega il corpo principale alla cappella, continuando il disegno a vetrata continua che è segno distintivo di molti progetti di Gandolfi (si vedano anche gli aeroporti di Malpensa e Linate, tra il 1956 e il 1962). Il collegamento con il Pubblico Passeggio è risolto con una passerella aerea ed essenziale, che duplica quella esistente. Questi e altri interventi consentono di rendere indipendente la zona residenziale, prima accessibile solo attraverso il corpo basso, e liberano il piano terra per accogliere l’asilo nido, disegnato da Fariselli come un percorso di crescita che dal bruco porta alla farfalla: una metafora che vale altrettanto bene per l’edificio stesso.

Si realizza così, nel concetto di anziani e bambini insieme, un nuovo modello di relazione sociale tra diverse generazioni, che non ha pari in Italia. Molta dell’architettura di Vittorio Gandolfi è architettura sociale: come tale vive necessariamente nelle trasformazioni della società e nella sua capacità di accompagnarle o, nei casi più felici, nella sua capacità di indicarci nuovi modi per stare insieme.

Immagine di copertina: Vittorio Gandolfi, Chiesa e Casa di riposo Opera nazionale Familiari Sacerdoti, Piacenza (© Stefano Stabilini)

![]()

AA.VV., “Vittorio Gandolfi architetto: attività dal 1942 al 1962”, UTOA, Bologna, 1963

AA.VV., “Casa di riposo a Piacenza (1955)”, in Casabella Continuità, n. 217, Editoriale Domus, Milano, 1957

Ippolito Negri, “Progettisti e progetti negli anni del boom. Vittorio Gandolfi piacentino per parte di… diocesi”, in L’Urtiga – Quaderni di cultura piacentina, n. 38, Piacenza, 2025

Dossier “15 anni di anziani e bambini insieme” di Fondazione Agnelli, Unicoop e Università Roma Tre

About Author

Tag

architettura sociale , movimento moderno , piacenza , Ri_visitati , vittorio gandolfi

Last modified: 17 Luglio 2025