Tra i luoghi colpiti dal sisma in Myanmar c’è un complesso identitario. Il suo valore richiede una riflessione su modalità e tecniche del restauro delle strutture in legno

MANDALAY (MYANMAR). Il 28 marzo, un terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar centrale, causando gravi danni a Mandalay, Naypyidaw e altre città. Tra i siti più colpiti vi è il Palazzo di Mandalay, le cui torri e mura sono crollate.

Una storia di integrazione tra antico e moderno

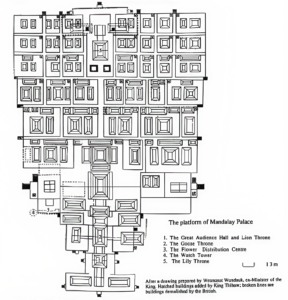

Costruito nel 1857 per volontà del re Mindon, il Palazzo fu progettato come centro politico e religioso della nuova capitale della dinastia Konbaung. La struttura è prevalentemente in legno di teak, assemblata con giunti a incastro tradizionali, simbolo della maestria dell’architettura birmana che offre, in linea teorica, una certa resistenza sismica. La disposizione generale segue la cosmologia buddista e il protocollo reale, con un asse centrale simmetrico e un fossato ottagonale che circonda il palazzo, simbolo del Monte Meru.

I tetti dei padiglioni sono stratificati su tre o sette livelli, culminando con il parasole metallico che rappresenta sacralità e sovranità. La decorazione interna include incisioni in foglia d’oro, pannelli laccati e bassorilievi in stucco, raffiguranti scene della vita del Buddha, racconti epici e motivi mitologici.

Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, il palazzo subì gravi danni a causa dei bombardamenti, che distrussero quasi tutte le strutture in legno. Nel 1989, il governo del Myanmar avviò un progetto di ricostruzione, combinando materiali e tecnologie moderne per preservarne l’aspetto migliorandone la durabilità. Nel 1994, furono completati i restauri dei 26 edifici e la ricostruzione della maggior parte delle 114 strutture originarie sulla piattaforma del palazzo.

Durante questa fase, furono ampiamente riprodotte le architetture in stile pya-that, rappresentative delle tradizioni reali e buddiste birmane. La scelta dei materiali fu cruciale: la torre di avvistamento in teak fu sostituita con una struttura in cemento armato rivestita in teak, mentre il pavimento della sala del trono principale rimase in teak, ma le colonne e le travi furono ricostruite in cemento armato con una finitura dorata. Alcune strutture portanti utilizzarono pilastri in cemento decorati con intagli in legno per ridurre il consumo di teak e mantenere l’aspetto storico.

Durante il periodo coloniale britannico, la manutenzione del Palazzo era contemplata dal bilancio dell’Ufficio Archeologico e oggi rimane una priorità per il Dipartimento Archeologico del Myanmar. Alcuni restauri dipendono dai fondi del Comitato per la Ricostruzione del Palazzo di Mandalay.

L’ultimo restauro combinava tecniche tradizionali e moderne: le mura del Palazzo sono state ricostruite in mattoni alti sei metri con una palizzata in teak; gli edifici in stile pya-that sono stati riedificati su piattaforme in mattoni con fondazioni in cemento e angolazioni modificate per migliorare il drenaggio. Barre a U in ferro sono state inserite per aumentarne la resistenza sismica, mentre la stabilità dei tetti stratificati è stata rafforzata con una struttura triangolare. Inoltre, il tetto in stagno originale è stato sostituito con lamiere ondulate zincate. L’intero progetto ha cercato di preservare l’aspetto originale, integrando miglioramenti strutturali.

Una tradizione regionale

Il Palazzo è uno dei più importanti esempi della tipologia architettonica in legno nel sud-est asiatico e fa parte di un vero e proprio sistema di palazzi lignei nella regione.

Il Monastero d’Oro (Shwe-nandaw Kyaung), anch’esso a Mandalay, conserva la sua struttura originale in teak ed è decorato secondo i principi della cosmologia buddista, costituendo una delle testimonianze più significative della tradizione birmana. Il Grande Palazzo di Bangkok e il Tempio del Buddha di Smeraldo condividono con il Palazzo di Mandalay la tipologia di copertura a doppia falda curva, oltre a decorazioni dorate e intarsi in vetro. Il Palazzo di Phnom Penh e la Pagoda d’Argento in Cambogia fondono elementi Khmer e thailandesi, con strutture annesse in legno caratterizzate da coperture stratificate e ricchi intagli. Il Palazzo di Luang Prabang e il Wat Xieng Thong in Laos riflettono una tradizione architettonica che combina cerimonialità e devozione religiosa, con edifici accessori che mantengono sculture dorate e strutture in teak, nonostante l’influenza coloniale sul loro impianto planimetrico. La Cittadella Imperiale di Huế in Vietnam presenta una disposizione e una tecnica costruttiva molto simili a quelle del Palazzo di Mandalay, con un’architettura interamente in legno, tetti in tegole smaltate e decorazioni in lacca dorata che incarnano i principi confuciani di ordine spaziale e raffinatezza artigianale. Infine, il Kraton di Yogyakarta e il suo padiglione principale Bangsal Kencono a Giava (Indonesia) mostrano una sintesi tra credenze spirituali e contesto naturale, con travi dipinte, creste dorate e spazi aperti per i riti di corte.

Sebbene questi palazzi differiscano per forma e funzione, condividono con il Palazzo di Mandalay un’impostazione costruttiva in legno, elementi visuali e tecniche decorative che li trasformano in luoghi di rappresentazione religiosa e culturale.

Appunti per la ricostruzione

Negli ultimi anni, il patrimonio architettonico ligneo del sud-est asiatico è stato frequentemente minacciato da disastri naturali e l’ultimo terremoto aggrava le sfide strutturali. Questa crisi ha sollevato questioni fondamentali sulla conservazione del legno storico: come mantenere l’integrità estetica rispettando al contempo criteri di sicurezza e durabilità? Come conciliare il restauro artigianale con le innovazioni tecnologiche?

Il Palazzo di Mandalay, simbolo della cultura religiosa birmana, incarna la memoria nazionale e l’ordine dinastico. La sua ricostruzione deve andare oltre una semplice riproduzione standardizzata e adottare un approccio basato sulla memoria strutturale e sulla riproposizione artigianale, in coerenza con il Documento di Nara sull’Autenticità per il quale l’autenticità non riguarda solo i materiali, ma anche la logica strutturale, la trasmissione delle tecniche e il significato spirituale.

Questo principio si allinea con le ricerche di Elizabeth Moore sulla ricostruzione del Palazzo, che evidenziano il ruolo dei giunti a incastro e delle tecniche costruttive basate sull’esperienza nel ricreare l’universo buddista e l’ordine reale.

Il coinvolgimento delle organizzazioni internazionali è cruciale: Getty Conservation Institute (GCI), UNESCO, ICCROM e ICOMOS. Casi internazionali offrono inoltre preziose ispirazioni: il restauro ciclico del Santuario di Ise in Giappone dimostra l’importanza della continuità artigianale e rituale; il recupero postbellico della Cittadella Imperiale di Huế combina documentazione storica e strutture moderne; le strategie di conservazione adottate a Luang Prabang e Chiang Mai enfatizzano il coinvolgimento della comunità e la formazione artigianale.

Il restauro del Palazzo di Mandalay non è quindi solo una questione architettonica, ma una riscrittura creativa dell’identità culturale e della continuità storica del Myanmar. Il futuro della sua conservazione dovrà essere capace di integrare le testimonianze orali degli artigiani locali, la modellazione virtuale, programmi di formazione regionale sulla carpenteria lignea e i principi di autenticità multipla del Documento di Nara, promuovendo una protezione sostenibile del patrimonio culturale.

Immagine di copertina: il Palazzo di Mandalay tre giorni dopo il terremoto del 31 marzo 2025 (© Sebastian Berger/AFP via Getty Images)

About Author

Tag

architettura in legno , autenticità , mandalay , myanmar , restauro , terremoto

Last modified: 3 Aprile 2025