Alcune note del fondatore di questo Giornale, in occasione del suo 80° compleanno e del 54° anno di presenza in una scuola di architettura

Vita che non osai chiedere e fu mite,

incredula d’essere sgorgata

dal sasso impenetrabile del tempo

(Mario Luzi, Monologo, 1946)

Si sta compiendo il mio 80° anno e il 54° della mia presenza in una scuola di architettura… Pensavo di passare e andar oltre, invece mi son fermato e ho attraversato tutti i ruoli, le funzioni, le occasioni che un contesto così straordinario può offrire. E’ un debito che in qualche forma mi sento di dover restituire a chi mi ha offerto questa opportunità: alla scuola di Torino che mi ha accolto, a una persona, Roberto Gabetti (1925-2000), che mi ha chiamato e coinvolto, e a un’altra che mi ha quasi costretto a smettere i panni del filosofo storico per indossare quelli del polytechnicien, Rodolfo Zich (1939-2023). A loro due dedico queste brevi notazioni, cercando di non essere troppo autoironico.

Si sta compiendo il mio 80° anno e il 54° della mia presenza in una scuola di architettura… Pensavo di passare e andar oltre, invece mi son fermato e ho attraversato tutti i ruoli, le funzioni, le occasioni che un contesto così straordinario può offrire. E’ un debito che in qualche forma mi sento di dover restituire a chi mi ha offerto questa opportunità: alla scuola di Torino che mi ha accolto, a una persona, Roberto Gabetti (1925-2000), che mi ha chiamato e coinvolto, e a un’altra che mi ha quasi costretto a smettere i panni del filosofo storico per indossare quelli del polytechnicien, Rodolfo Zich (1939-2023). A loro due dedico queste brevi notazioni, cercando di non essere troppo autoironico.

Intellettualizzazione, anoblissement, professione liberale

Sono entrato a gennaio 1970 in un Politecnico dove stavano andando in crisi i paradigmi. Il mio percorso dentro le scuole di architettura e dentro il Politecnico è iniziato in una fase insieme euforica e conflittuale (resa tale anche dall’esplosione non solo dei numeri degli studenti iscritti, ma soprattutto dallo scompaginamento delle certezze).

Il primo sciopero nazionale per il diritto alla casa è del 1969, come peraltro un noto nodo, quello chiamato dal suo estensore Floridi. L’architetto in realtà muta sostanzialmente (e più volte) la sua figura da più un secolo e mezzo; e così l’ingegnere. L’architetto e l’ingegnere studiano (a volte insegnano) in scuole sempre più strutturate (e lì si formano, non più nelle botteghe o negli studi professionali) e scrivono (sempre di più e in forme sempre più diverse).

Le scuole diventano modelli (l’Ecole des Beaux Arts, l’Ecole Polytechnique), tanto diffusivi quanto criticati da una modernità che fa proprio della scuola (la Bauhaus per l’architettura, ma non solo) uno dei perni di cambiamento della figura (e delle forme dell’anoblisssement) dell’intellettuale immaginato da Carlo Cattaneo nel 1839. Ma nel corso della modernità muta profondamente anche la sua figura pubblica, accentuando la sua funzione di mediatore sociale. Indubbiamente perché muta la committenza, ma anche il peso di un pubblico che non esisteva prima delle rivoluzioni americana e francese; che si dilata e diventa l’interlocutore privilegiato dell’architetto, mentre per l’ingegnere la seconda industrializzazione si fonda sulla riproducibilità prima dell’esperimento e poi del prodotto. La serie scavalca modelli e prototipi, obbligando a ragionare sulla “mitica” produttività.

Sono questi certamente i cambiamenti più rilevanti, con tutti i mutamenti che l’accezione “pubblico” conosce nel corso dell’Otto e del Novecento fino a oggi, come per le diverse rivoluzioni industriali che si susseguono, mettendo in crisi l’ingegnere prima rispetto al manager, poi nei suoi statuti positivisti o neo-positivisti. Ma lungo l’Otto e il Novecento si amplia di molto anche la committenza borghese, mentre diventa fondamentale la mediazione amministrativa: nascono le burocrazie pubbliche e private, curiosamente collaudate nelle loro scritture contabili nell’ambito delle Esposizioni universali.

La crisi dell’intellettualizzazione arriva quasi a fine del XX secolo, al mutare del peso e delle funzioni della scuola, dello scrivere, della mediazione sociale.

La strana bilancia dell’architettura e dell’ingegneria come processo e come prodotto

La modernità si radicalizza (il Sigfried Giedion di Mechanization takes command ha quasi ragione) quando la dimensione processuale viene enfatizzata. Lo fa perché muta il processo e compaiono nuovi attori: accanto al proprietario, il promotore, il costruttore, l’ingegnere strutturista, in un processo ancor oggi in atto. Ma muta anche perché cambiano sostanzialmente le quantità e, con esse, anche il rapporto con il contesto urbano, aprendo scenari nuovi: dal cantiere alla metropoli, non solo per tecniche e materiali, ma anche per i numeri e il rapporto con le parti di città e territorio che vengono “occupate” sempre più per insiemi, a volte per morfologie (dagli isolati parigini sino alle città europee soprattutto), a volte per parcelle smisurate, un tempo privilegio solo dei reali, generando nella scuola due opposte filosofie.

La qualità per l’architetto è etica e da sola legittima la buona costruzione; la quantità per l’ingegnere è sinonimo di successo, nella sua accezione luterana: il successo è segno di una benedizione… divina.

Scenari e lacerazioni che accompagnano, variamente declinati, tutta la modernità. Aprendo un altro aspetto fondamentale delle nostre non poche contraddizioni: l’architetto che va in cantiere diventa passo passo colui che disegna (scrive, insegna, crea modelli che simulano), l’architetto che s’identifica con il mestiere (non solo tecnico, ovviamente) scivola verso l’ideatore di forme o di retoriche persuasive verso le committenze, mentre l’architetto intellettuale oscilla tra Antonio Gramsci e Max Weber, tra l‘intellettualità politica e il carisma individuale. E, soprattutto, se la progettualità era ed è il nodo dell’identità politecnica e non la riserva di caccia di alcuni insegnamenti e mestieri che dal Politecnico escono. Ma cosa s’intende e come si evolve la progettualità? Essa sembra tutt’oggi le chat noir delle nostre scuole politecniche.

Un flash può rendere meno astratto il discorso. Nel febbraio 1987 quando inizia la mia avventura al MIT la scuola, non il dipartimento, come prima lezione mi chiese di parlare non di un’architettura o di un quartiere, bensì di Gramsci. Proprio MIT che, in quegli anni, era il tempio scricchiolante di una cultura binaria che dominava le scuole d’ingegneria e non solo, mi pose esplicitamente il problema dell’intellettuale, non del tecnocrate o dell’artista; dell’intellettuale dialogico con la società, i suoi bisogni, i suoi conflitti, le sue ansie, le sue esigenze di aprire strade e, allo stesso tempo, di misurarsi con le storie dei saperi.

Il distacco delle professioni tecniche dal fare è un processo che si accentua negli ultimi decenni del Novecento, e che riguarda quasi tutte le professioni liberali (il chirurgo, l’ingegnere, il biologo) e nasce in primo luogo dalla perdita di uno dei loro fondamenti: la semeiotica, la capacità d’individuare, leggere e collegare segni. Potrei aggiungere, anche di una progettualità ridotta a retorica.

Internazionalizzazione versus globalizzazione

Sono entrato in un Politecnico in cui la modernità si fondava sull’affermazione di valori universali (i diritti dell’uomo e del cittadino in primis, ovviamente). La condivisione di diritti per tutti i cittadini (processo lento che accompagna tutta la modernità e che ancor oggi non vige in gran parte del mondo) diventa per l’architetto e l’ingegnere la radice della possibile affermazione del valore sociale del suo lavoro.

Naturalmente questo valore viene declinato in varie forme (dalle città fourieriste ai villaggi operai, dal social housing, alle RSA), ma anche attraverso l’affermazione dell’importanza di uno spazio pubblico (dall’art publique alle retoriche totalitarie, dalle varie declinazioni comunitarie ai parchi urbani, iniziando ovviamente dagli Stati Uniti, sino ai più recenti tentativi dei new urbanists) o dalla soluzione di problemi che il “progresso” – o la “crescita”, quando il progresso suonerà un po’ enfatico – non poteva limitare all’ottimizzazione della crescita “comunque”.

Invan Illich già nel 1977 scriveva un testo dal titolo quasi profetico, Esperti di troppo; oggi forse aggiungeremmo solo anche di troppo poco. Un corso su eliche ed elicotteri per me rimase l’immagine, al limite dello scherno, che la frammentazione e la banalizzazione dei saperi ci metteva davanti. Magari poi ci sarà un corso solo sulle eliche e sarà… un progresso!

Ma vi è un’altra strada dell’internazionalismo: quella che, partendo dal cosmopolitismo, arriva alla globalizzazione. Per ridurre ad un esempio, il cosmopolitismo è quello dei voyages d’instruction, già sbeffeggiato negli anni settanta del Settecento, ma che rimane, magari cambiando luoghi come fa Shinkel, cultura per eccellenza dello scambio intellettuale oltre che mondano. L’internazionalismo, quello culturale prima che politico, dei testi che tutti leggevano: da Quatremère de Quincy a John Ruskin, a Eugène Viollet-le-Duc giù giù sino a le Corbusier e poi a Kevin Lynch, Aldo Rossi e Robert Venturi. Un internazionalismo colto e non politico, cui si affianca, a partire dalla prima guerra mondiale, un internazionalismo politico e artistico. La condivisione di linguaggi artistici, ma anche di una missione progressista dell’architettura contro i nazionalismi (variamente declinati nella seconda metà del Novecento), ma anche contro gli internazionalismi formalisti, è la missione che architetti e ingegneri si danno, tra 1919 e 1968.

Due internazionalismi che condividono la crisi delle pratiche che ne trasformano i principi. Il “cattivo gusto” eclettico e l’International Style sguaiato procedono, in tempi sfasati, in questo dopo il 1945 insieme. Per l’eclettismo, con l’affermazione di un principio egemone, la distribuzione, come perno della progettazione, per il secondo la riproduzione e la copia, la serie come fine del proprio fare. La crisi di questi due internazionalismi preparerà la strada a regionalismi di varia declinazione (comunitaria negli Stati Uniti, populista in Italia). A resuscitare l’internazionalismo accompagnandolo verso l’attuale globalizzazione è la triste avventura del postmodernismo, che è una forma, sia pur priva di ogni valenza davvero unificante (scuola, testi, etc.), comunque d’internazionalismo.

Dagli anni novanta si è poi entrati nell’era della globalizzazione, quasi fosse un passaggio scontato, un misto di omologazione, unificazione (e dominio) della tecnocrazia (la tecnocrazia di turno, con i valori, non solo con le tecniche che veicolano e costruiscono il concetto di mondo), e l’affermazione di modelli urbani simili se non eguali (uno per tutti, le orride nuove città arabe, un vero frullato d’internazionalismi decaduti).

Sino a quando e da quando le scuole di architettura e ingegneria sono dentro questo… gioco?

L’architetto e l’ingegnere senza scuole (o senza centro)

A rendere ancora più precaria e complessa la situazione all’inizio del nuovo millennio è la crisi delle scuole, come istituzioni e, insieme, come presidi sulla formazione delle classi dirigenti. A determinarne la crisi sono fatti “esterni”, in particolare il consolidarsi di un’informazione sovradimensionata, autoprodotta o senza “padroni”, all’apparenza un’arena libera dove ognuno può trovare quel che gli interessa; in realtà un oligopolio sempre più evidente e mirato a privilegiare l’individuo e un liberalismo sempre più povero di… incontri e ricco di megaconvegni. Ma c’è anche un fatto interno. L’esplodere di due paradossi per la scuola universalista: il dilagare delle specializzazioni e la rinunzia a qualsiasi progetto formativo e alla responsabilità per chi lo dovrebbe gestire.

L’apertura di nuovi “mercati” (il più importante è la Cina, ma anche il Sudamerica e l’Australia hanno contato) ha radicalizzano il passaggio dall’esotismo al mercato anche dei saperi (e alla perdita di un qualsiasi centro, come scriveva Hans Sedlmayr nel 1948). Senza un’egemonia (il modello Ecole des Beaux-Arts, della New Bauhaus statunitense, dell’Ecole Polytecnique sempre più scuola tecnica), l’architettura ha vissuto la formazione lasciata al caso (incarnato dall’autonomia d’insegnamento del docente o dalla continua rincorsa d’ideologie che parevano restituire l’utilitas persa lungo le nuove vie della seta, mentre l’ingegneria perdeva la propria unitarietà, scivolando in specialismi sempre più frammentati e legittimati da procedure di valutazione in conflitto con quanto la ricerca più avanzata in ogni settore, persino nell’architettura, conosceva). L’invasività dell’ANVUR, la sua legittimità, il mutare della sua funzione, sono un esempio, non solo universitario, della degenerazione di burocrazie lasciate a loro stesse, governate da logiche sempre più autoreferenziali.

La “pax mongola” che precariamente ha retto la nascita, la crescita, la diffusione di nuovi imperialismi – tecnici, non solo culturali –, è saltata con l’emergenza che ha imposto dopo il 2008 la sicurezza come categoria unificante delle pratiche e come unica finalità sul mercato delle opportunità.

Quel che non ha fatto una globalizzazione confusa e onnivora, lo ha generato un virus, imponendo un modello, quello delle università che… santifica la distanza (bel paradosso per una tecnocrazia che aveva illuso sulla riduzione a zero anche dello spazio, un terrapiattismo culturale ancora oggi tutto da indagare), ancor più omologante, senza che vi sia mai stata una discussione sui principi. E lo stato di guerra, non ufficialmente dichiarato, almeno come guerra mondiale, ci ha spinti a convivere con l’incertezza, la rinunzia al dissenso, la negazione dell’apertura all’altro.

Oggi le scuole di architettura e ingegneria sembrano ciclisti staccati dal gruppo (peloton in francese è più espressivo) che cercano disperatamente di rientrare, con travestimenti quasi teneri. I corsi in lingua inglese, quando l’inglese è ormai la terza lingua parlata nel mondo, è solo un esempio. Ma nel frattempo la globalizzazione si è rivelata sempre più una retorica priva dell’alone che il neoliberalismo imperante gli aveva regalato.

Perché tornare a Thoreau e a Monge

Non stupisca allora che, in questa situazione, a riempire il cassetto degli attrezzi delle scuole di architettura e ingegneria siano valori e saperi altri -sostenibile, smart, resiliente, virtuale, patrimoniale – senza che i loro fondamenti siano neanche oggetto di confronto e discussione. La mitica scienza delle costruzioni nel primo internazionalismo per gli ingegneri, gli elementi di composizione per gli architetti, sono oggi quasi dimenticati. Domande che si vogliano sociali (e perciò solo non discutibili), che si formano essenzialmente sulle diseguaglianze che la società capitalistica contemporanea genera e che l’architettura è chiamata a rappresentare e tradurre in pratica e l’ingegneria a risolvere, appaiono le uniche sul tavolo del presente. E così due “parole senza padrone” dilagano: innovazione (per gli ingegneri), bizzarria (per gli architetti).

Non è mia intenzione discutere in questa sede il significato dell’alterità che questi valori negano a una scienza dell’architettura che ha più di duemila anni. Quel che mi interessa è in primo luogo la radicale messa in discussione della semeiotica specifica dell’architetto e della natura dell’architettura e dell’ingegneria di fronte anche al “presentismo” riduzionista, fondato su una concezione dell’utile davvero pre-settecentesca e del patrimonio come strumento per emozionare il presente. Non è qui necessario farlo, forse sarebbe utile farlo con architettura e ingegneria riunite. Ma un’osservazione è necessaria. La tecnocrazia in cui viviamo vive anche del presentismo in cui viviamo. Tecnocrazie e presentismo fanno sembrare Hobbes un ottimista e costringono la nostra dimensione del tempo a quella degli infiniti anniversari che popolano oggi ogni giorno del calendario, promotori di mostre, festival.

Camminare, l’esercizio più banale, è oggi il più temuto da architetti, ingegneri, studenti, critici. Perché dobbiamo muoverci dalla realtà virtuale e dalla “distanza” come status tanto seducenti? Perché Thoreau è diventato un pericoloso… terrorista? La semeiotica architettonica si esercitava rifiutando il riconoscimento (per tipi, stili, analogie) e facendo dell’osservazione il principio dell’indagine.

Oggi sarebbe divertente organizzare un congresso di tutti i rappresentanti delle più importanti scuole di architettura del mondo e portarli a camminare in strade anonime e chiedere loro cosa vedono. Altro che il Saper vedere di Bruno Zevi o The Image of the City di Kevin Lynch! Credo ne uscirebbe un florilegio di banalità: perché come l’ingegnere non entra più in fabbrica, e il chirurgo non sfiora neanche il malato, così l’architetto cammina attraverso droni, raccoglie informazioni attraverso reti e computer, simula (un tempo il verbo sarebbe stato considerato un’offesa) come sarà un edificio, un appartamento, un isolato che non ha mai visto e che non vuole vedere. I segni che riconosce, proprio oggi che la modellistica matematica gli consente di sperimentare quasi ogni forma, in realtà sono quelli stratificati da dizionari, manuali, trattati, blog e ormai catalogati (senza che i principi ordinatori siano chiari) in banche dati.

Sono tutti segni che rimandano a una memoria collettiva, raccolta, ordinata e accumulata da altri: Paul Ricoeur l’avrebbe definita mémoire commandée. Informazioni che non generano conoscenza, perché oltre che Thoreau, manca Monge. La capacità del disegno di trasformarsi in geometria descrittiva e di affrontare l’altro nodo della semeiotica architettonica, la misura. Senza ricorrere a Weber, un disegno che non costituisca la base non solo della raccolta degli indizi, ma anche della loro traduzione in numeri, abbandonerebbe l’architetto e la sua semeiotica (non è tanto diverso per l’ingegnere) alla facile ironia di quanti fanno della misura (di un muro come di un saggio) la sola espressione della loro conoscenza.

I carnets oggi più che mai dovrebbero essere la base del corso preliminare alla stessa iscrizione alle scuole di architettura e ingegneria. Chi si ricorda più César Daly e della sua “Revue Générale de l’Architecture et des Travaux Publiques”, che pure è stata un incunabulo della cultura politecnica? I cours préliminaires sono fondativi ancora oggi per l’Ecole Normale come per l’Ecole Polytechnique e, se si vuole recuperare un senso alla stessa parola “politecnica”, sia per gli architetti che per gli ingegneri, essi sono fondativi perché aiutano a concettualizzare prima e a esemplificare poi il binomio segno-misura. Certo, il segno conduce all’indagine congetturale e la misura all’obbligo di finitezza e riproducibilità che hanno tutte le attività umane chiamate a generare prodotti. E questo fa scricchiolare molte posizioni che oggi si danno per acquisite, dentro e fuori la scuola politecnica.

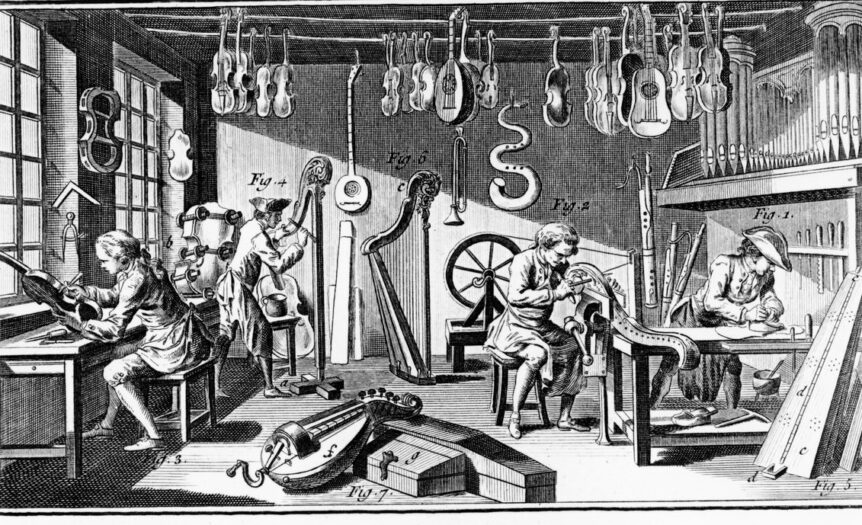

Tuttavia, senza questa doppia semeiotica non esiste architettura, e forse l’ingegneria si riduce a tecnica e a un problem solving figlio di un positivismo volgare. Sono le discussioni ad esempio sulle misure dei rocchi delle colonne che dovevano formare un ordine dal Quattrocento al Settecento ad accompagnare non solo i trattati, ma le Instructions per i cantieri. La misura era il vero terreno negoziale che formalizzava i segni che quella colonna ad esempio doveva rappresentare, anticipando la bellissima voce Mésure del tomo VI dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert.

Oggi, però, con la semeiotica dei segni è scomparsa anche l’epistemologia della misura; e, soprattutto l’educazione alla critica alle fonti, da cui segni e misure traggono la loro legittimazione. In una società che ha abbandonato la memoria individuale e costruito accumuli di dati che sempre meno consentono di discuterne la provenienza (la fonte) e l’argomentazione che la sorregge. Educare alla critica e alla natura conflittuale di fonti e misure è forse il limite da ricercare quasi ossessivamente nell’educazione che noi forniamo alle future élite.

Tornando all’architettura e al Politecnico, perché oggi si dovrebbe conservare una scuola chiamata Architettura dentro una scatola più grande chiamata Politecnico, se i suoi valori sono generati dall’assenza di alterità e non comportano prove? Iniziate a camminare con una vostra classe per una strada anonima (di Torino, Milano o Hong–Kong) e provate a domandare ai vostri studenti d’individuare i “segni” che distinguono quelle architetture. A parte facili ironie (la resilienza si chiamava venustas, lo smart era l’utilitas e così via), gli studenti andranno a cercare sul loro smartphone le risposte con motori di ricerca in grado di confrontare migliaia d’immagini che loro non hanno memorizzato e di cui non conoscono l’origine: una mémoire commandée, per l’appunto.

Perché non ricordiamo più neanche il numero di telefono del nostro amante?

Perché qualcun altro lo fa per noi, con tutti i limiti, in questo caso quasi paradossali, non solo sulla privacy ma sul libero arbitrio che persino la Bibbia consente, nonostante le più di quattrocento regole che scandiscono la vita quotidiana del fedele israelita. Ed è così che in un mondo che giustifica ogni bizzarria, per progettarle e attuarle si ricorre a società anonime e a repertori codificati da decenni.

Educare a conoscere non significa essere informati, significa saper individuare le fonti, saperle discutere e non renderle “naturali”, significa ricondurre la misura al suo statuto di mediazione, non solo di scorciatoia per non discuterne la complessità.

Una scuola di architettura e ancor più un Politecnico dovrebbero partire da un corso preliminare che forma a questi principi, dovrebbero recuperare il valore della storia, perché solo così si può parlare d’innovazione, non solo misurarla, dovrebbe formare intellettuali in grado di leggere segni nelle “pietre” o nelle macchine, oggi ancor più evidenti, nella cultura digitale (Juan Carlos De Martin, Contro lo smartphone. Per una tecnologia più democratica), che altri non sanno neanche vedere, di tradurre in misure (economiche, non solo fisiche) progetti e proposte: e poi, certo, su queste basi affrontare le emergenze.

Ma le emergenze (forse mai come ora l’architettura e l’ingegneria ne devono affrontare tante e tutte insieme) non richiedono risposte solo immediate, richiedono risposte che incorporino il tempo che la reazione a un terremoto, a un’inondazione a un incendio, a una mutazione climatica implacabilmente reca con sé, comportano una capacità di trasformare le informazioni in conoscenze e visioni e la padronanza di una semeiotica dei luoghi estremamente raffinata, senza la quale dal problem solving banale ricaveremo solo… toppe e tamponi. Lo insegnano, è quasi offensivo ricordarlo, Voltaire nel Candide e Manuel da Maya nella ricostruzione di Lisbona dopo il terremoto del 1755.

La cultura del problem solving dissolve una delle dimensioni fondamentali della cultura politecnica: il tempo. Ford arriva a progettare e costruire il modello T quando unisce conoscenza e tempo, una semeiotica del suo possibile acquirente e una doppia dimensione del tempo: quella che lo porta a sposare Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro, ma anche a costruire una visione della mobilità individuale che durerà quasi sino ad oggi. Siamo ancora capaci d’integrazioni così?

Politica e forma

54 anni fa iniziavo la mia attività nella scuola politecnica di Torino con un libro (un libro, orrore, quanto tempo gettato!) che aveva una copertina disegnata da Gabetti, che forse rimane ancora oggi l’elemento di maggior attualità di quel testo, dal titolo presuntuoso, Politica e forma: eravamo nel 1971. La copertina, semplicissima, rappresentava un piano inclinato su cui una sfera veniva sospesa nel suo scorrere.

54 anni fa iniziavo la mia attività nella scuola politecnica di Torino con un libro (un libro, orrore, quanto tempo gettato!) che aveva una copertina disegnata da Gabetti, che forse rimane ancora oggi l’elemento di maggior attualità di quel testo, dal titolo presuntuoso, Politica e forma: eravamo nel 1971. La copertina, semplicissima, rappresentava un piano inclinato su cui una sfera veniva sospesa nel suo scorrere.

Il nostro sapere è ancora oggi, e per fortuna, rappresentato da quella sfera e dal suo essere sospesa, incerta, tra caduta, arresto, stato di equilibrio (il sogno mai raggiunto da qualsiasi ricercatore scientifico). Politica e forma rimangono i due estremi di quell’asse, se per politica noi vogliamo ancor intendere la capacità di creare prospettive, futuri possibili, materializzare desideri come scrive Lacan, praticare la progettualità e la misura, la rappresentazione, la capacità di raccontare quel sogno di un sapere politecnico, in grado di seguire i pensieri di Darwin o Le Play, con la stessa serenità che portava l’uno ad affermare che la natura fa salti e l’altro che che il rischio dell’avventura porta sempre fuori del porto il proprio Beagle.

Ma se lasciamo vincere Pavlov?

Sono cosciente che aver potuto attraversare la “scuola” e averne condiviso il percorso con persone come Pietro Buzano, Mario Boella, Rodolfo Zich, Mario Pent, Mario Rasetti, Roberto Gabetti, Aimaro Isola, Giuseppe Dematteis o Vittorio Nascé è stato un grande privilegio. Perché è il riconoscere l’altro e costruire un dialogo che fonda la “scuola” sin dalla sua prima rappresentazione socratica. Ho potuto farlo pur venendo da un’altra formazione, esercitando in questo Politecnico quasi ogni ruolo. Non nego di essere spesso stato guardato come un ospite scomodo e un po’ incomprensibile.

L’Ecole Polytechnique nasce a inizio Ottocento come scuola militare e ne conserva l’imprinting ancora oggi. Ma ho appreso più da chi ho nominato e da altri, che non posso qui ricordare, molto più di quanto loro abbiano saputo leggere studi e proposte che portavo in discussione nei consigli e nel Senato accademico.

In un’epoca dove ormai le culture sono attraversate da narrazioni quasi mai verificate o ridotte a micro-saperi che non dialogano e si autolegittimano, lo spazio per il confronto è davvero lontano dal detto greco “imparare a leggere, imparare a vivere”. Oggi quel che sembra contare è la riduzione del tempo d’indagine e di risposta. Persino Pavlov e i suoi topini sarebbero spaventati. Senza meditazione su ciò che facciamo si riduce, anche neurologicamente, la nostra capacità di “conoscenza”, oppure la si delega. La “mosca dalla testa storta” – secondo le parole di Giorgio Vallortigara – speriamo non sia il nostro destino. Così come il nostro tempo non può che essere quello di una società dell’ansia, riprendendo Vincenzo Costa.

Una raccomandazione finale

Ricordiamoci che davanti abbiamo persone che non conosciamo ma che dobbiamo riconoscere, alle quali dobbiamo insegnare non ad arrivare nel più breve tempo a una risposta, ma a interrogarsi sui significati che anche le parole o le cifre più semplici nascondono. Persino le due parole che presuntuosamente avevo posto come titolo del mio primo libro nel 1971 – politica e forma -, oggi per prime sono parole “senza padrone”.

Politica assomiglia sempre di più all’invocazione dei pellegrini sulla spianata di Fatima, che simulano in cera l’organo del corpo di cui chiedevano la guarigione, o ai riti d’iniziazione che l’antropologo Marshall Sahlins così bene illustra.

Forma, a parte fiorire in tanti sottoprodotti (formalismi di tutte le nature), oggi spaventa ed è rimossa dalla lingua contemporanea. La parola viene usata, come accade anche alle identità postmoderniste, al plurale… infinito, mentre Gestalt, per ricordare la vicenda più intrigante d’inizio Novecento, era una relazione che legava esperienze, culture, tecniche differenti: una relazione da costruire.

Il Novecento iniziò a Parigi con un famosissimo ballo che, la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, apriva, non a caso, l’Esposizione universale parigina del 1900: il ballo Exceslsior, peraltro presente nelle Esposizioni universali sin dal 1889. Era la celebrazione dell’allegria e della mondanità che il progresso includeva. Non si può ridurre architettura e tecnologia a sudore, anche se a sorreggere quell’immagine fosse il Faulkner del Non si fruga nella polvere.

Purtroppo per noi, oggi dovremmo riportare in scena La resistibile ascesa di Arturo Ui di Bertolt Brecht, perché il mondo che ci circonda va dalle guerre alla banalità del male, ma soprattutto la banalità di una tecnologia senza storia, pervasiva e retorica, a cui mancano gli anticorpi. La nostra democrazia è oggi soprattutto carente di contrappesi e anticorpi.

E allora, per non finire in maniera sconsolata e soprattutto deprimente, s’impone un interrogativo: siamo in grado d’interrogarci e abbiamo qualcosa da insegnare, che sia un po’ di più di quello che trasmette la mémoire obligée, a cui tutti sembriamo devoti? La politica è la gioia dell’incontro, anche del conflitto tra visioni del mondo; la forma è la capacità di sintesi, la Gestalt che si raggiunge quando il dialogo trova un suo ubi consistam: questi dovrebbero essere i nostri obiettivi. All’inizio della variazione Goldberg 16, forse non a caso, chiamata “Ouverture”, Johann Sebastian Bach c’insegna come nessun “destino”, neanche quello della musica forse più straordinaria, è iscritto nelle cose. Neanche il nostro oggi forse lo è.

Ma noi, docenti di una scuola che sempre più appare produrre “esperti di troppo” e incapace di formulare sintesi credibili, non solo non siamo Bach, ma non siamo neanche in grado di costruire, come scuola e nel rapporto studenti docenti, una vaga coscienza critica, ma soprattutto anticorpi o, se si vuole, contrappesi a una vera e propria espropriazione della nostra rappresentanza.

Il Politecnico non è sussidiario a un mondo industriale, digitale, costruttivo. Con una società senza partiti e senza centro, l’università rimane uno dei pochi ”asili”, proprio in senso medievale, in cui può essere prima pensata e poi attuata una strategia per recuperare la rappresentanza, intanto dell’istituzione cui apparteniamo e, poi, del contrappeso di cui ogni democrazia non formale ha bisogno.

Il nostro lavoro in un politecnico, come in un’università, ha un senso se siamo in grado, non ovviamente come singoli, di recuperare contro corrente una rappresentatività che dia alle nostre parole e azioni una visione e una durata. E’ una regata tutta di bolina quella che ci aspetta, ma forse questo è il bello che ci resta da… navigare! E l’Odissea e Ulisse, la sua insaziabile ricerca oltre il mare conosciuto, dovrebbe essere il nostro livre de chevet.

Con gratitudine, affetto e speranza

Vostro

Carlo Olmo

P.S.: Il Politecnico mi ha… indotto a semplificare persino il mio nome!

Immagine di copertina: L’officina del costruttore di strumenti (tavola XVIII dall’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, 1772)

About Author

Tag

anniversari , università

Last modified: 10 Settembre 2024