Riflessioni intorno al riuso adattivo (e al testo che lo accompagna) dell’ex cava di pietra Wincqz a Soignies, in Belgio

Esiste una doppia chiave con cui oggi ci si avvicina alla cultura architettonica. La prima è la gramsciana egemonia della tecnica su ogni altro approccio. Con un’aggravante. Oggi la parola chiave di questa egemonia, il magico mondo della tecnologia, sempre più vicino a quello del mago di Oz, ha perso qualsiasi specificità. Tekné e logos si sono scissi, e appaiono solo come un brand abusato e posto a difesa di universi e interessi molto diversi. La seconda è una specializzazione che si può solo chiamare ossessiva e capace di costruire mura difese da truppe di peer reviewers e da procedure che hanno preso il posto della responsabilità, della linea culturale, che in architettura era più che una tradizione. E, come sempre, sono le parole a segnalare i mutamenti di paradigmi e/o la confusione epistemologica che si nasconde dietro quei muri.

Tu chiamalo, se puoi, restauro

Uno dei terreni dove più si misurano queste due chiavi interpretative è quello che un tempo si chiamava, mai serenamente, restauro. Non è mia intenzione mettere in discussione le definizioni che nel tempo si sono sedimentate su questa parola, spesso senza approfondirne una genesi che è assai più complessa, anche se si guarda al solo Novecento. Vorrei seguire un itinerario diverso: quello che la distinzione tra moderno e contemporaneo dovrebbe facilitare. Perché? Perché la modernità, quasi di riflesso rispetto alla stessa storia dell’architettura, si porta dietro concetti come autorialità, originalità, eresia rispetto alla Kanonbildung precedente. La contemporaneità invece non ha ancora una sua consolidata concettualizzazione, nonostante quasi 200 riviste che se ne occupino, ma soprattutto ha lasciato ben più che l’incertezza della periodizzazione in eredità al confuso post (modernismo, globalismo, neoliberismo). Vorrei fare solo un esempio.

Scorie?

La società industriale ha abbandonato sui più diversi territori parcelle e architetture, di dimensioni sconosciute se non alle grandi famiglie reali, e sottoposte a vincolo, quasi per necessità. Ma chi vincolerebbe oggi il laminatoio dell’ex Falck a Sesto San Giovanni o le Meccaniche di Mirafiori a Torino o, ancor più, le migliaia di distributori di benzina che costruivano il landscape non solo statunitense, o le centinaia di cinema che strutturavano la morfologia d’interi isolati della Metropolis non solo di Fritz Lang o degli studios che si trovano dietro le Hollywood Hills di Los Angeles? Sono, come insegna la storia urbana, quasi da sempre, jeux d’echelles et de fonctions.

Matteo Robiglio ha intrapreso la non semplice avventura di non limitarsi alla sostituzione o al vuoto, non solo fisico, pubblicando RE-USA: 20 american stories of adaptive reuse (Jovis, 2017). Come l’autore scrive nella prefazione, “Adaptive reuse testimonia che l’architettura è un prodotto sociale, piuttosto che un atto isolato, individuale di creazione”. Ma non è solo un’implicita polemica col mondo delle archistar. Per apprezzare l’adaptive reuse, a cambiare devono essere i criteri estetici: “Bello è cosa è ibrido, sovrapposto, intrecciato, contraddittorio” e, aggiungo, capace d’inventarsi un nuovo parcellario urbano che non riduca a pure immagini (in genere alle facciate) le grandi tracce che la società industriale ha abbandonato, quasi come “Un letto appena lasciato da due amanti”, per riprendere una straordinaria metafora di Roberto Gabetti.

Quel libro di Robiglio ci portava da Philadelphia al Brooklyn Bridge Park di New York ma, forse proprio per essere un “diario di viaggio”, s’inseriva più nella grande tradizione degli architetti europei che prima scoprono l’America degli edifici alti, poi quella della prefabbricazione e industrializzazione, poi quella della copia e del “medium è il messaggio” e, da fine anni sessanta, quella dell’abbandono di aree portuali e industriali ma, anche, d’interi paesaggi che film troppo famosi avevano fatto diventare riti e sogni per il resto del mondo. Chi non aveva percorso la Route 66, la Mother Route, era un emarginato, un po’ come chi negli anni trenta non aveva letto William Faulkner.

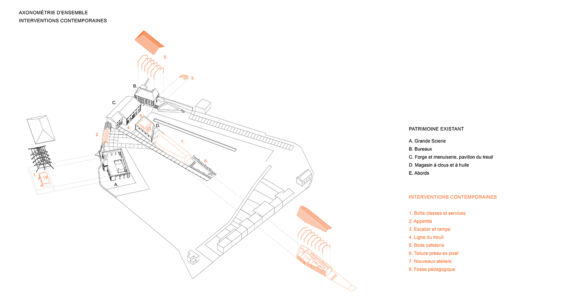

Il riuso adattivo della grande cava di pietra della famiglia Wincqz a Soignies

Ora, riprendendo quelle riflessioni con un’altra maturità e con una preziosa unità di tempo e spazio, Robiglio, con Isabelle Toussaint (insieme titolari della studio TRA) e con Patrick Bribosia (studio PAT), si è misurato non solo con quel che Georg Simmel sintetizza splendidamente come progettare “entre le passé encore et le plus jamais”, ma anche con la strategia degli eredi Wincqz di conservare la loro reputazione di pionieri e innovatori, attraverso il riuso della Grande Carrière di Soignies come une adaptation secondaire, in presenza di un’architettura che ha perso la sua funzione.

Ma che cosa vuol dire riuso adattativo? Si può agire, riprendendo le parole dei progettisti, “con la pazienza del restauratore, l’attenzione dell’archeologo, il gusto dell’antiquario” e non cadere nel feticismo? L’interesse del progetto e del testo che lo accompagna (Past to Future, La Grand Carrière Wincqz, Prisme Editions, Bruxelles 2022), sta nel tentativo di far procedere assieme processi spaziali (e prospettive di progetto) e narrazione non solo della storia del sito, ma del dipanarsi dell’iter di recupero, con la leggibilità delle azioni che via via si mettono in atto, non a favore degli specialisti bensì del cittadino e delle generazioni future. Rendere visibili e leggibili le trasformazioni significa dare di “adattativo” una definizione non solo funzionale ma, forse, senza voler sempre scomodare Emil Kaufmann, di un progetto di “restauro parlante”. Al proposito, è indicativa una frase del testo: “Perfettamente accessibile, il sito serve egualmente come tela di fondo per valorizzare il lavoro quotidiano di chi vi opera come gli stagiaires e i loro insegnanti, ma anche per i visitatori non professionisti“. Sul modello, forse, di come Hubert Robert, con le sue rappresentazioni, seguiva la costruzione della chiesa di Sainte Geneviève a Parigi.

Ma che cosa vuol dire riuso adattativo? Si può agire, riprendendo le parole dei progettisti, “con la pazienza del restauratore, l’attenzione dell’archeologo, il gusto dell’antiquario” e non cadere nel feticismo? L’interesse del progetto e del testo che lo accompagna (Past to Future, La Grand Carrière Wincqz, Prisme Editions, Bruxelles 2022), sta nel tentativo di far procedere assieme processi spaziali (e prospettive di progetto) e narrazione non solo della storia del sito, ma del dipanarsi dell’iter di recupero, con la leggibilità delle azioni che via via si mettono in atto, non a favore degli specialisti bensì del cittadino e delle generazioni future. Rendere visibili e leggibili le trasformazioni significa dare di “adattativo” una definizione non solo funzionale ma, forse, senza voler sempre scomodare Emil Kaufmann, di un progetto di “restauro parlante”. Al proposito, è indicativa una frase del testo: “Perfettamente accessibile, il sito serve egualmente come tela di fondo per valorizzare il lavoro quotidiano di chi vi opera come gli stagiaires e i loro insegnanti, ma anche per i visitatori non professionisti“. Sul modello, forse, di come Hubert Robert, con le sue rappresentazioni, seguiva la costruzione della chiesa di Sainte Geneviève a Parigi.

La conservazione trasformativa e lo sguardo verso il futuro, oltre che richiamare un famoso testo del 1972 di Jane Fawcett e Nikolaus Pevsner, The future of the past, mettono in gioco un’ibridazione di saperi che l’attuale ordinamento universitario quasi sconsiglia e che cozza coscientemente contro un uso smodato delle specializzazioni. Il tentativo d’inserire, in un campo semantico tanto rigido e insieme confuso come quello della conservazione, le pratiche di trasformazione di manufatti che sembrerebbero destinati all’oblio, come tutte le infrastrutture della seconda industrializzazione, presuppone un cambiamento di paradigma.

Ridefinire la teoria attraverso la pratica richiama alcuni grandi autori bostoniani (l’ultimo Henry David Thoreau, il primo John Dewey, i testi iniziali di Gordon Cullen e Kevin Lynch) e la loro diversa ricezione, non solo negli Stati Uniti. Quanto quest’intreccio di storia, riflessioni sulle pratiche, semantica progettuale (indicazione di materiali, scelte formali e costruttive) e costruzione di una necessaria e coerente narrazione possa davvero costituire l’esempio di un nuovo paradigma, lo dirà la ricezione del riuso adattivo tentato a Soignies e del testo che lo accompagna.

Immagine di copertina: Studio TRA e studio PAT, riuso della Grande Carrière Wincqz a Soignies, Belgio (2011-2021, foto di Marie Noëlle Dailly)

About Author

Tag

belgio , dismissione industriale , libri , recupero , restauro

Last modified: 11 Ottobre 2023