Dopo oltre 20 anni di attesa, inaugurato il nuovo aeroporto internazionale su progetto di GMP Architekten: un esoso esercizio di banalità

BERLINO. Non ci credeva più nessuno, assuefatti ai teatrini sulla chiusura dello storico Tegel e agli imbarazzanti hangar dello scalo di Schönefeld, e invece dopo oltre 20 anni di estenuante attesa segnata da scandali, errori progettuali, ditte insolventi, rinvii, dopo oltre tremila giorni dalla prima data prevista per la consegna, il 31 ottobre scorso la città ha inaugurato l’aeroporto internazionale «Willy Brandt» (BER). Ironia della sorte, l’apertura ufficiale ha coinciso con l’annuncio urbi et orbi da parte della cancelliera Angela Merkel di un nuovo, secondo lockdown per tutto il mese di novembre; ciò significa che il nuovo Terminal 1 progettato dallo studio GMP di Amburgo è in funzione, ma solo a beneficio di pochi, autorizzati viaggiatori. Poco male se i fari del palcoscenico sono puntati altrove, sulla tragedia della pandemia. Stavolta la nascita non ha fatto dimenticare i dolori del parto e le difficoltà della gestazione: il costo esorbitante (circa 10 miliardi) di quest’opera sarà ricordato negli annali berlinesi come il più dubbio e immeritato considerando la mediocrità del prodotto finito, decisamente non all’altezza del suo committente.

Quale paese al mondo con a disposizione tante e tali risorse finanziarie, di strumenti e progettisti e luminari dell’architettura e dell’ingegneria, non sarebbe riuscito a fare meglio? Se pensiamo a progetti coevi di aeroporti in giro per il mondo (la rinomata rivista tedesca online “BauNetz” propone un confronto con quelli di Zaha Hadid Architects a Pechino, Pininfarina a Istanbul, Amir Mann-Ami Shinar & Moshe Tzur Architects a Eilat, Israele), Berlino fa proprio una magra figura, come scriveva nel 2014 Zvi Hecker sulle pagine del quotidiano “Der Tagesspiegel”, «…degna di una città oramai votata a banalità, paura di innovazione e sconfortante design. [… Una città nel cui] clima conservatore, Hans Scharoun non avrebbe avuto la possibilità di costruire un capolavoro come la Filarmonica». Se l’aeroporto è per una metropoli internazionale la miglior vetrina per mostrare al mondo il meglio di sé grazie ai visionari progetti di celebri firme dell’architettura contemporanea, un viaggiatore che non la conosce e che atterra oggi al Willy Brandt è portato a pensare che questa mitica città sia invero molto noiosa e poco stimolante, comoda e antiquata: una città che si accontenta e non sa sognare. Per chi la conosce e ci torna è invece un duro colpo, l’avverarsi di un incubo, il frutto di una crisi trentennale in cui versano la sua classe politica e gli organi statali preposti all’architettura e alla selezione delle giurie per i grandi concorsi, quelle contro cui si scagliò qualche tempo fa il j’accuse di Daniel Libeskind che, giurando di non tornarci più, la diceva morta e sepolta. Una sorta di reazionarismo statale prussiano si oppone a ogni tentativo d’innovazione, boccia i progetti, svilisce i professionisti, preferisce sempre i soliti nomi che tuttavia non sono più sinonimo di qualità.

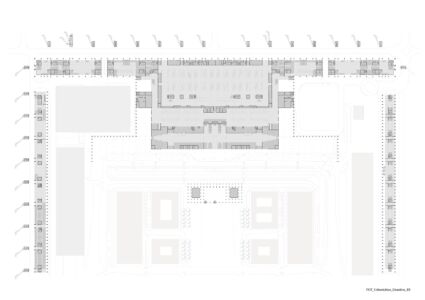

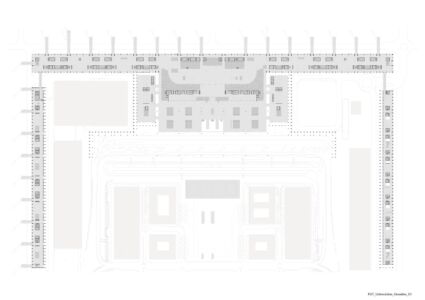

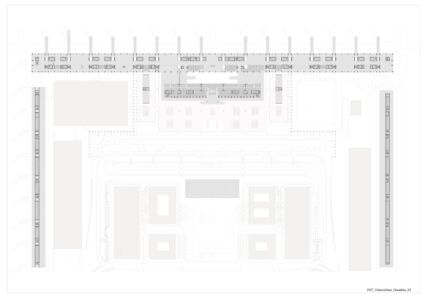

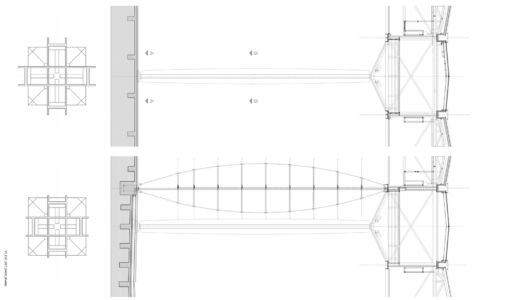

Il cuore della nuova città aeroportuale che forse vedremo realizzata entro il 2035 è l’appena inaugurato Terminal 1, posto al centro delle piste parallele di decollo e atterraggio e delle aree di manutenzione a ovest e di servizio e cargo a est: una grande, squadrata C in pianta (un complesso quasi palladiano con corpo di fabbrica centrale e due ali simmetriche laterali a L simili a barchesse), sormontata da un imponente tetto piano che ricorda vagamente il Mies della non lontana Neue Nationalgalerie. Tutti gli elementi sono allineati lungo un sistema assiale complessivo formando un’unità architettonica semplice e di facile lettura. «Il progetto ha mirato alla creazione di un edificio con un’identità sintetica in cui gli elementi strutturali sono parte armonica del layout funzionale», riporta un testo ufficiale di GMP; e Meinhard von Gerkan in persona aggiunge: «È un aeroporto dal design piacevole e funzionale, chiaro per l’orientamento dei passeggeri e per la ricchezza di luce e aria con una marcata identità locale». Morbidi e caldi materiali, ampie vetrate per scorci sul paesaggio del Brandeburgo, elementi strutturali a vista, posti a sedere per tutti. Tutto qui?

Un editorialista del noto settimanale “Der Spiegel” ha definito pochi giorni prima del lockdown «comodamente Biedermeier» questo nuovo, insolito atteggiamento domestico dei berlinesi, di prudente ripiegamento su se stessi e il proprio privato, di paura dell’altro, così in contrasto con l’anima giovanile per cui sono da sempre noti, perennemente immersi nella vita notturna di club, teatri e locali; forse le scelte progettuali di GMP sono da rivalutare o comprendere in quest’ottica. Forse Berlino vive a sua insaputa un nuovo Biedermeier (lo chiamavano «lo stile della Restaurazione») in salsa Netflix che lentamente fagocita tutto, persino l’arte (lo afferma anche Ai Weiwei) e le istanze dell’architettura che conta e che dovrebbe osare, mediocre, timido apollineo di questo tempo.

Immagine di copertina: © Marcus Bredt Courtesy GMP Architekten

—

Aeroporto Willy Brandt: la carta d’identità del progetto

About Author

Tag

berlino , germania , infrastrutture

Last modified: 10 Novembre 2020