Critico e storico, fautore del post modern, architetto paesaggista e promotore dei Maggie’s Centres

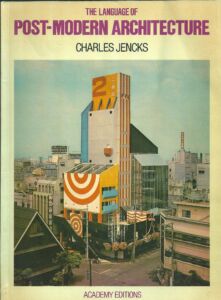

Quando vide la luce, nel 1977, The language of Post Modern Architecture di Charles Jencks in una prima stesura portava in copertina l’immagine colorata e ottimistica di un edificio di Minoru Takeyama: il Ni Ban Khan. Eclettica combinazione di volumi e grafica cartellonistica, quasi indispensabile per emergere nel caotico panorama urbano di Tokyo.

Inteso nel senso più ampio e cronologico oltre che filosofico del termine, la definizione «Post», nonostante l’ambiguità di un aggettivo sostantivizzato – si scusi il bisticcio – peraltro desunto dalla politica, sembrava bene adattarsi alla descrizione di una situazione temporale fondamentalmente successiva a quella dei “Maestri”: tutto ciò in anni quali i ’70 e gli ’80, molto fecondi per l’appunto a livello creativo nell’intero mondo occidentale. Giappone incluso. E il Giappone era perfetto in questa strana visione panteistica. Per la presenza e mescolanza di grande tecnicismo, innovazione e serio storicismo (si pensi a Kenzo Tange) ma anche tradizione – termine veramente controverso -, questa sì effettivamente utile a tale lettura; una tradizione a volte rivisitata anche troppo pedissequamente.

Ma l’«inclusività» del testo, che avrebbe avuto letture e ripercussioni anche pesanti in Europa – si pensi alla prima Biennale di Venezia dell’80 – e Stati Uniti, era anche chiaramente finalizzata. Il manto di questo Post Modern, definizione di sicura suggestione, includeva fra le tante un’analisi di opere di Richard Meier e Peter Eisenman, ma anche Antoni Gaudì e il Gallaratese, Las Vegas e il Royal Pavillion di John Nash, suggerendo la propensione per un’analisi temporale allargata della situazione progettuale globale. Ma, soprattutto, fornendo al contempo un atlante la cui estensione ammiccava fondamentalmente all’antiminimalismo – ma non solo, si vedano le vignette su Ronchamp – quanto ad una semeiotica cui aveva dato già ampio spazio il Learning from Las Vegas di Robert Venturi e Denise Scott Brown (1972), tutt’ora uno dei best seller d’architettura di sempre.

Imputato eccellente ed attestato del certificato di morte del Moderno, il Pruitt Igoe a Saint Louis dello sfortunato Minoru Yamasaki, progettista anche del World Trade Center di New York: il complesso residenziale demolito per motivi di pulizia “sociale” causata dallo sfruttamento da parte della malavita dei lunghi corridoi interni in odore di razionalismo. Con tanto di data di morte: 16 marzo 1972, inizio della demolizione delle 33 grandi stecche abitative. Certo, Jencks non era il solo fautore di tale passaggio temporale ma, certamente, il più coinvolgente nell’ambiguità di questo inclusivismo linguistico storicista.

Riguardando The language of Post Modern Architecture a distanza di tempo in occasione della sua scomparsa, avvenuta il 13 ottobre a Londra, colpisce tanto l’invenzione di categorie stilistiche (l’ad-hoc….cism o l’organich tech per citarne alcune) – perché è di questo che si tratta -, quanto la forse voluta leggerezza (o superficialità) della mancanza di una vera base ideologica analoga a quella rivendicata a ragione dai decostruttivisti.

Scrittore prolifico, Jencks s’incarna con e nei suoi testi; certamente punto di riferimento nelle scuole come dimostrano i tanti grattacieli americani e non, polemici nei confronti della newyorkese Lever House (firmata Skidmore Owings and Merrill) e del tetto piano e amanti dei falsi ritorni all’antico e alla mimesi (tema che necessita attualmente di ulteriori indagini), alle cui suggestioni aveva ceduto anche Philip Johnson. Come sempre c’erano tracce di verità, anche se molti dei progettisti arruolati in questi ranghi, da James Stirling a Michael Graves o allo stesso Venturi, ne erano al contempo oltre.

Di fatto era stato proprio il testo di Venturi Complexity and Contradiction in Architecture a delineare già nel 1966 una premonizione che, per chi avesse visto la casa Farnsworth di Mies van der Rohe e la sede della Johnson Wax di Frank Lloyd Wright era nota. Ovvero «il tutto del nulla» e dell’inespresso, e «la terribile complessità del “piccolo”», che concludevano magnificamente nel Dio dettaglio – e certamente non solo in quello – il percorso del Modernism. Le complessità erano palesi: Venturi le avrebbe volutamente banalizzate e gli epigoni di Jencks a volte, se non spesso, volgarizzate. Quella Storia invocata come maschera avrebbe di lì a breve cambiato i termini dell’approccio.

Ma Jencks non era solo l’autore di questa sorta di ultima chiamata per l’architettura. La sua prima formazione (laurea in letteratura inglese) con successivo master in architettura ad Harvard sembra riemergere – oltre a quella di progettista – nella sua attività di landscape architect fondamentalmente esercitata in quello che è stato – per lui, di lontane origini scozzesi – il suo paese di adozione: l’Inghilterra. Dove fra l’altro aveva conseguito un master in storia dell’architettura all’University College di Londra: e dove aveva avuto modo di frequentare Reyner Banham e lo stesso Sigfried Giedion.

Il panteismo forzato del suo libro più celebre si riconfigura e confluisce nella cosmogonia dei suoi giardini. Dove l’avversione per l’angolo retto poeticamente decantato da Le Corbusier meglio si addice a contorsioni, zig-zagature e terrazze distorte. Attività di cui esiste un esempio anche al Pioltello a Milano (area ex Alfa Romeo) e aiuta a comprendere la base – questa sì umana e filosofica – che lo porta a collaborare più che attivamente e fattivamente ai Maggie’s Centres (dal nome della moglie), ovvero alla creazione di centri per la cura del cancro un po’ ovunque oltre che in Inghilterra; chiamando a raccolta la partecipazione di altri progettisti fra cui lo stesso Frank Gehry. Con la stessa perseveranza con cui per anni aveva diffuso il suo messaggio antimoderno, poi sempre identico, ormai sbiadito ma comunque ineliminabile nella sequenza temporale di una storia del costruito: un costruito attualmente orfano – o quasi – di ogni sorta di presenza autocritica o riflessione di sorta.

Immagine di copertina: Charles Jencks nel giardino della sua casa (foto di Alina Simone)