Ludico, visionario, surreale. Svelato dopo lungo embargo il progetto di Damien Hirst chez Monsieur Pinault, nella duplice sede di Palazzo Grassi e Punta della Dogana. Un iperallestimento in cui l’opera risulta poco più d’un simulacro in una messa in scena colossal

—

VENEZIA. Alessandro Manzoni apriva i suoi “Promessi Sposi” denunciando il ritrovamento di un manoscritto del Seicento che, bello per forma e trama ma scritto in un italiano povero, meritava di essere ritrascritto ad uso dei suoi venticinque lettori. L’espediente letterario, usato anche da Cervantes nel “Don Chisciotte” e da Scott nell’ “Ivanohe” permetteva allo scrittore di prendere una certa distanza dal contenuto e di mettere in atto una duplice narrazione, quella della storia e della sua lettura critica.

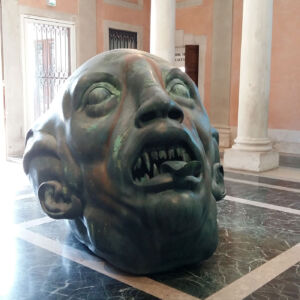

Damien Hirst a Venezia si presenta come il narratore della “storia dell’antico naufragio della grande nave Unbelievable (Apistos il nome originale in greco) e ne espone il prezioso carico riscoperto: l’imponente collezione appartenuta al liberto Aulus Calidius Amotan, conosciuto come Cif Amotan II, destinata a un leggendario tempio dedicato al Dio Sole in Oriente”. Ma, mentre i nostri amati autori avevano avuto giusto bisogno di un editore e di uno stampatore per mettere in scena la propria opera “ritrovata”, nelle due sedi di Punta della Dogana e di Palazzo Grassi l’artista britannico per esporre la sua titanica visione ha bisogno di più di 5000 metri quadrati, 190 opere (alcune delle quali più che monumentali) e di un budget probabilmente impronunciabile.

Lasciamo al pubblico sentenziare nei prossimi mesi il successo dell’esposizione e ai critici articolarne il giudizio, anche se dopo la visita ci sentiamo vicini al parere di Alastair Sooke che, sul “Telegraph”, parla di un’enorme stravaganza tanto da augurarsi che a fine mostra, a dicembre, il tesoro di Amotan torni, con discrezione, negli abissi del mare. Ci pare, invece, interessante riflettere su come la titanica mostra costituisca, per così dire, il punto più alto e mostruoso, in senso etimologico, di una pratica di allestimento che, ancorché invisibile ai più, permette l’inverarsi di questo tipo di progetti. Lasciate da parte le opere dimensionalmente piccole (probabilmente l’argent de poche di questa memorabile azione per la quale si favoleggia di cifre a molte zeri che i collezionisti di tutto il mondo sarebbero già pronti a sborsare) non si può non notare come nei pezzi fuori misura la capacità tecnica e tecnologica, la bravura allestitiva in senso ampio, superino il valore artistico della stessa. In altri termini: l’artista demiurgo ha sempre avuto una bottega pronta ad eseguire le proprie direttive ed anche in epoca moderna schiere di ingegneri, fabbri e carpentieri hanno permesso a sculture di reggersi, a sfere di ruotare e ad installazioni di funzionare. Ma in tutti i casi c’era pur sempre un’opera da mostrare. Qui in laguna, invece, l’artista diventa una sorta di regista, o ancora meglio di impresario e produttore, che conduce la nave colma di opere -questa ovviamente non affonda- alla mostra oversize e, da quest’ultima, al mercato. Egli per riuscire nell’intento deve stupire e, per questo fine, si dà fondo al saper fare tecnico.

Il colosso senza testa che occupa la corte interna di Palazzo Grassi, forse autoritratto dell’artista affetto da elefantiasi (“Demon with Bowl”, scultura in resina con armatura metallica e finitura in bronzo) nulla sarebbe se non fosse alta circa 18 metri e solo chi è uso a misurarsi con questo genere di lavori (l’engineering di tutte le installazioni si deve a Permasteelisa Group) sa quali difficoltà si sono dovute affrontare per trasportarlo e assemblarlo in loco.

La scultura che ti accoglie a Punta della Dogana, novello omaggio al Laocoonte vaticano dal titolo “The Fate of a Banished Man (Standing)” ricavata da un blocco unico in marmo del peso di 120 quintali con basamento poggiante su soletta in calcestruzzo (previa rimozione dei masegni) sarebbe già sprofondata in laguna assieme a quella che ci accoglie all’approdo di Palazzo Grassi sul Canal Grande se un nutrito gruppo di tecnici non avesse messo a punto ed eseguito opere di consolidamento non convenzionali.

Tutto è lecito per lo spettacolo? Sì, ma in un film, per chi ha pazienza di leggere, i titoli di coda svelano tutti i nomi dei protagonisti, dalla prima star all’ultimo degli elettricisti e qualche back stage svela sempre i trucchi del mestiere. Per i tesori di Amotan bisogna arrivare all’ultima pagina della cartella stampa per conoscere gli autori del progetto museografico, per altro di grande rigore: gli architetti di Wilmotte & Associès e per la grafica Jason Beard.

L’autorialità ipertrofica copre il progetto e ammanta di mistero l’opera che, alla fine, risulta poco più di un simulacro in una messa in scena colossal. È un nuovo mondo che da una parte abbaglia e dall’altra cela; una sorta di iperallestimento –l’opera è il proprio allestimento– che sposta di molte tacche l’asticella del mostrare. Forse è ancora presto per dire se questa direzione avrà un futuro ma crediamo che già oggi si possa leggere come poco convincente ed esageratamente non elegante.

Damien Hirst. Treasures from the Wreck of the Unbelievable

Palazzo Grassi, Fondazione François Pinault, Venezia, 9 aprile – 3 dicembre

Punta della Dogana, Fondazione François Pinault, Venezia, 9 aprile – 3 dicembre

About Author

Tag

allestimenti , mostre , venezia

Last modified: 12 Aprile 2017