Con Paolo Brescia, fondatore dello studio Open Building Research, inauguriamo una serie di incontri con la “generazione di mezzo” di progettisti italiani, ormai noti anche a livello internazionale sia per la qualità della ricerca sia per le realizzazioni

Una nuova generazione di architetti italiani si afferma nel panorama internazionale, segnando un ritorno all’architettura come mestiere, costruendosi fama e committenza attraverso i concorsi internazionali. Architettura senza compromessi sia nei confronti dell’industrial design che dell’esasperazione iconica, attenta ai budget pur non rinunciando all’invenzione e alla sperimentazione. Partiamo dagli OBR, il cui lessico esclude il brutalismo high tech, nonostante talvolta qualche indugio nei piaceri modernisti del cemento armato, incontrando Paolo Brescia nel suo studio di Milano, in una via discreta ma centralissima del centro storico, a due passi dal Duomo. Che sia vocazione o concessione al fascino dell’antico e della tradizione, nei loro progetti prevale a volte il tema dell’assemblaggio degli elementi, altre volte quello del nodo e dell’innesto con texture dinamiche, con incursioni nel progetto “colato” (Museo Pitagora di Crotone), come se l’emancipazione dal moderno del progetto contemporaneo potesse fare dell’eclettismo una nuova virtù senza necessariamente costituire una tendenza o un revival. Così i temi della correlazione forma-funzione e della dicotomia interno-esterno si cristallizzano nel conflitto corpo/pelle dell’edificio, alla ricerca di un equilibrato mix tra evidenza strutturale classica ed immaterialità delle superfici, sottolineata nell’Ospedale dei bambini e nell’ex cinema Roma a Parma, nel complesso residenziale di Milanofiori, fino al fortunato ristorante Terrazza Triennale, celebrato dal Premio In/Arch 2015. Un percorso senza concessioni a spettacolarizzazioni autoreferenziali, degenerazioni vernacolari, decontestualizzazioni enfatiche, esasperazioni ludiche e tecnologiche. L’architettura è ancora una cosa seria?

Come definirebbe il vostro lavoro, sia rispetto all’eredità del Movimento moderno sia rispetto ai protagonisti successivi, rappresentati per esempio da un maestro a voi vicino come Renzo Piano? L’attenzione al processo e la sperimentazione tecnologica (come l’acronimo OBR) rimandano all’esperienza fatta con lui, ma quali sono gli aspetti principali in cui vi riconoscete e quali, invece, quelli da cui vi distaccate?

OBR è un collettivo nato dall’idea d’indagare i nuovi modi dell’abitare contemporaneo creando una rete tra Milano, Londra e Mumbai. Tommaso Principi ed io ci siamo conosciuti lavorando con Renzo Piano, con il quale stiamo ancora collaborando su alcuni progetti. Lavorando con Piano acquisisci un metodo, quello della téchne, nel senso classico del “saper fare”. Con lui impari ad applicare la ricerca, fai architettura applicata. Quando cominciamo un nuovo progetto in OBR ci incontriamo, si discute, si definisce una visione, si sviluppano delle strategie comuni, dopodiché il design è un po’ l’esito di questo processo. Non c’è un’idea precostituita attraverso la quale cerchi di arrivare al risultato. L’output del processo ci interessa di più dell’input.

Quindi questo comporta che il vocabolario e le scelte progettuali sono imponderabili a priori: come potremmo definire questo processo che porta poi alla sintesi della forma?

Parlerei di processo serendipitico. L’architettura è l’esito di quel processo.

Questo quindi comporta un continuo aggiornamento dei linguaggi rispetto alle sfide che il progetto pone.

Credo che oggi soffriamo di un problema: il gap che registriamo tra la visione che sviluppi quando cominci un progetto e la rappresentazione di quella visione, ovvero tra il che cosa e il come. Siamo troppo legati a un vocabolario canonico della rappresentazione dell’architettura che ormai non è più in grado di rappresentare la realtà, specie se la realtà che indaghi è quella che verrà.

Quindi è indispensabile ricollegarsi anche a modalità progettuali proprie di altre discipline: musica, arte, sociologia, tecnologia ma anche sapienza artigianale. Come emergono queste istanze nel progetto?

Faccio riferimento a un progetto che abbiamo cominciato su incarico della Li Ka-Shing Foundation di Hong Kong per la Shantou University. Dopo aver vinto il concorso di idee, gli incontri operativi con il committente sono stati un flop dopo l’altro. In pratica non ci capivamo: loro ci chiedevano uno spazio per tenere insieme la gente e noi gli proponevamo un’architettura che, sfumando l’effetto soglia tra dentro e fuori, potesse ospitare la comunità dell’università. Ma si trattava pur sempre di un edificio con un ingresso, un fuori e un dentro. Il problema era che pensavamo solo con gli strumenti dell’architettura. Un giorno per farsi capire ci chiedono: riuscireste a creare una sorta di facebook fisico, in cui la gente stia insieme per condividere esperienze, interessi, valori? La soluzione a quel punto è stata uno spazio inteso come un vassoio, completamente aperto su tutti i lati, sul quale è sospeso un volume che come una torre scenica fa calare tutti quei dispositivi che definiscono di volta in volta spazi differenti a seconda degli usi molteplici dello stesso spazio-vassoio.

Gestire però il risultato estetico di questi procedimenti partecipativi open source è abbastanza difficile…

Se partecipi al processo, se ascolti, se sei in uno stato di ricerca serendipitica, ti si aprono nuove domande con soluzioni inattese.

Detto così, sembrerebbe facile. Nonostante la situazione italiana abbia poco a che fare con il serendipitico, questo non vi ha impedito di fare ottime performance anche in Italia. Quindi conta anche il metodo?

Gli interventi realizzati in Italia hanno sempre coinciso con la presenza di una strategia precisa da parte dell’amministrazione, come per esempio è avvenuto inizialmente per il Museo di Pitagora. In quel caso l’amministrazione aveva già pensato ad una strategia di rigenerazione urbana. Con i fondi europei è stato bandito un concorso internazionale che si proponeva di attivare un processo di rigenerazione urbana di Crotone attraverso la valorizzazione della figura di Pitagora, promuovendo la città all’interno del circuito internazionale del turismo culturale. A livello locale la scelta di localizzare il museo come nuova polarità urbana oltre la periferia ha avuto il vantaggio di attivare dei flussi urbani a partire dal centro storico, rigenerando per irraggiamento un ampio ambito urbano che presentava forti disagi sociali.

In questo caso, però, avete scelto un linguaggio modernista consolidato, iconico, simbolico.

Apparentemente sì, ma soprattutto era indispensabile integrarsi nel particolare contesto suburbano in cui ci trovavamo e al tempo stesso definire una nuova polarità urbana: in pratica assecondare l’orografia del sito e contemporaneamente essere evidenti dal centro storico per attivare i flussi urbani attraverso la periferia. Per questo motivo abbiamo pensato a una struttura che fosse contemporaneamente sia ipogea, sia epigea. Questo museo assume inoltre una doppia valenza: globale e locale. In altre parole la struttura funziona sia come centro scientifico internazionale, sia come centro di aggregazione per il quartiere (anche quando il museo è chiuso, la caffetteria-belvedere è accessibile dalla copertura in continuità con il parco pubblico). Quella forma “modernista” nasce dall’esigenza di relativizzare la quota vera della città: quella dell’ingresso al museo dal centro storico, oppure quella della caffetteria dal quartiere?

Questa attenzione nei confronti del fruitore vi differenzia dai maestri del Moderno, i quali spesso s’imponevano sull’individuo in nome dei propri imperativi assoluti: il progetto contemporaneo è diventato più user oriented?

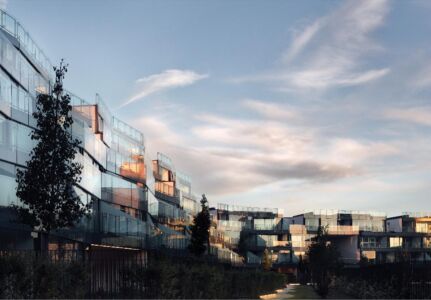

Rispondo con un altro esempio. Quando abbiamo partecipato al concorso d’idee per il complesso residenziale di Milanofiori, il tema era l’abitare. Il cliente chiedeva a dieci architetti di declinare un nuovo modo di abitare contemporaneo in un luogo senza alcuna identità urbana. L’esperienza di Milanofiori è stata per noi significativa perché, non avendone all’epoca molta in ambito residenziale, abbiamo affrontato il tema ponendoci la domanda: ma tu come faresti casa tua? La risposta comune definiva uno spazio che fosse interattivo con quello che succede fuori, quasi fosse un organismo che agisce (e reagisce) dinamicamente con il contesto. Il tema era come creare un senso del luogo a partire dall’abitare. Per questo abbiamo pensato di fare entrare dentro l’abitazione privata la dimensione pubblica, esternando quella privata, creando quel senso di vicinato attraverso la tipologia della corte; tuttavia, non più attraverso gli spazi della distribuzione come avveniva per le case di ringhiera, bensì mediante gli spazi privati, attraverso i quali sono gli abitanti – con i loro diversi modi di abitare – a descrivere la comunità a cui appartengono, condividendo gli stessi valori all’interno dello stesso spazio e, al contempo, valorizzando le specifiche identità individuali

Rendere il più condiviso possibile lo spazio privato…

Esternando la tua identità. Parlando di te. Sei tu come abitante che scegli.

Questa è anche la definizione di Kenneth Frampton: l’architettura è solo quanto c’è di comune, di pubblico, di condivisibile, al di là dell’uso privato esclusivo.

È come viviamo che determina l’abitare, non viceversa. Io voglio essere il soggetto del mio modo di abitare, e non l’oggetto di un modello abitativo precostituito. È l’utente finale, l’abitante, che decide quanto scambiare con chi e con che cosa. È una scelta di cui io voglio essere l’artefice.

Forse è proprio questo che lo rende uno spazio più forte, definito dalla customizzazione.

Ricordo che l’ultima volta che siamo stati a Milanofiori abbiamo incontrato un ragazzo che, vedendoci bighellonare nella corte, voleva mostraci casa sua. Quando gli ho chiesto dove abitasse, non ha detto “abito al secondo piano la terza finestra a sinistra”, ma “abito là, dove c’è l’acero rosso e il tavolo da cucina”, identificando casa sua con quello che ha scelto lui di mostrare. Un’altra ragazza, invece, ci ha raccontato del vocabolario di prossimità e di appartenenza che si è sviluppato nel quartiere attraverso la comunicazione non verbale tra gli abitanti, da casa a casa.

Quindi il concetto di flessibilità in architettura è dato dalla capacità di gestire il rapporto tra pubblico e privato. Se l’architetto non si occupa anche di questo aspetto, rischia di fallire nel suo mandato sociale. Secondo me questo dovrebbe segnare la fine delle archistar, più preoccupate di “vendere” i propri prodotti imprimendo il sigillo del marchio di fabbrica per un’utenza universale.

Credo che le cose oggi stiano cambiando. Il fenomeno che si registra negli ultimi anni è la presa di coscienza delle identità nazionali, soprattutto nei mercati emergenti, in Asia come in Africa. Del resto oggi anche il marketing urbano internazionale ha scelto di puntare su logiche di differenziazione e unicità a partire dalle identità culturali e sociali specifiche del promotore (pubblico o privato che sia).

Che poi è un’identità differenziale, che è fatta dei contrasti tra quella che è la tradizione, la storia e le esigenze dell’oggi…

Facciamo un esempio: quando le giovani generazioni indiane che hanno studiato in Europa decidono di tornare in India, vogliono ritrovare quei valori di appartenenza alle proprie tradizioni culturali, declinate però in chiave contemporanea. Quello che c’interessa non è un progetto for Jaipur, ma by Jaipur.

Per contro le esasperazioni ludiche e l’idea morfogenetica sovrimposta dall’industrial design sono aspetti quantitativi e qualitativi del contemporaneo. Come va interpretato questo fenomeno? Sempre più spesso l’architetto si trova coinvolto in progetti nei quali gli viene richiesta solamente un’immagine iconica… Che strategie si possono utilizzare per riportare l’architettura fuori dall’esercizio puramente formale?

Credo sia importante spostare il discorso dal fantasioso al significativo. Conviene anche dal punto di vista commerciale del developer differenziarsi dal puramente fancy e orientarsi invece sulle esigenze e le aspirazioni reali della gente. Anche perché è la gente che decreta il successo o l’insuccesso di un’operazione. Recentemente abbiamo sviluppato un masterplan per un intervento in Ghana per 65.000 abitanti. Per limitare il fenomeno dello sprawl, devi cercare di contenere la città lavorando sul bordo, ma nel senso classico di limes, ovvero ciò da cui comincia qualcos’altro. Al tempo stesso è fondamentale ritrovare un luogo in cui la gente possa sviluppare il senso della comunità; un luogo che non sia dentro le lobby degli hotel o dentro le gallerie dei centri commerciali, ricreando quelle situazioni urbane che ci sono sempre state. La priorità in quel caso non è tanto l’oggetto edilizio in sé, quanto la diversa disposizione degli oggetti nel paesaggio. Questo fenomeno è abbastanza evidente in West Africa, in quella che gli antropologi definiscono come Compound House, abitazione tradizionale data dall’unione di elementi riprodotti come frattali per self-similarity e self-reproduction, secondo una composizione scalare che genera uno spazio centrale vuoto: quello è lo spazio dell’interazione sociale. In fondo non è molto diverso dall’idea di prossemica di Edward Hall. La mancanza di una memoria urbana tradizionale ha attivato nuove occasioni di creazione di spazio pubblico in cui sperimentare possibili evoluzioni sociali, non più a partire da un programma funzionale autonomo ma come conseguenza di situazioni comportamentali riconducibili alla vita collettiva locale, da cui è possibile creare un effetto urbano mediante la reinterpretazione in chiave contemporanea di un modello aggregativo tradizionale, catalizzando l’impulso verso un maggiore coinvolgimento sociale. Questa esperienza ha consentito di andare oltre la classica opposizione pubblico/privato, individuo/società, architettura/ambiente, cioè verso una nuova dimensione di bene comune, inteso come capitale sociale, come luogo condiviso da tutti i membri della comunità.

Su cosa state lavorando attualmente?

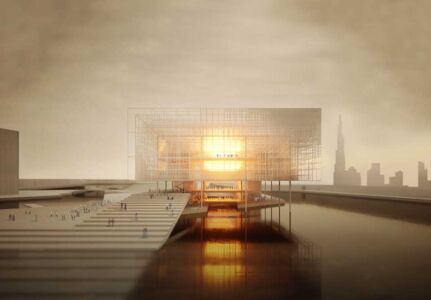

Al momento siamo impegnati negli Emirati e in Italia. A Dubai stiamo seguendo il progetto dello sviluppo della free zone di Jafza di fronte a Dubai Expo 2020. Si tratta di un centro multifunzionale che si estende 3 km lungo l’high way verso Abu Dhabi. Lo stiamo immaginando come un luogo fortemente urbano, che favorisca l’incontro, lo scambio e la scoperta inattesa di qualcosa che non stai propriamente cercando, che poi è la caratteristica essenziale dello spazio pubblico. Per questo motivo abbiamo pensato ad una promenade all’aperto ma coperta, illuminata naturalmente e articolata in una serie di piazze interne su più livelli che consentono diverse modalità di mobilità alternative in continuità con l’Expo 2020. Vorremmo dimostrare che anche a Dubai è possibile estendere alcune attività aggregative outdoor, non più importando modelli da altrove, ma grazie all’evoluzione di tipologie locali reinterpretate site specific in chiave contemporanea.

In Italia stiamo lavorando al nuovo Ospedale Galliera di Genova. È un progetto molto complesso nel cuore della città, in cui stiamo combinando esigenze sanitarie innovative (ospedale a rete) con necessità di inserimento urbano. Le caratteristiche specifiche del quartiere di Carignano hanno rappresentato l’opportunità per definire la corretta scala urbana, scomponendo le volumetrie in modo da rendere evidente solo la punta dell’iceberg. In pratica, sfruttando l’orografia esistente abbiamo creato una piastra sanitaria semi-ipogea, sopra la quale si sviluppa un nuovo suolo urbano che diventa un giardino in continuità con la città. Gli unici elementi visibili saranno le degenze, le quali si presenteranno come padiglioni in un parco. Sarà un ospedale grande dentro e piccolo fuori.

LEGGI L’ARTICOLO IN LINGUA INGLESE

![]()

Lo studio OBR – Open Building Research

Dopo aver lavorato con Renzo Piano, nel 2000 Paolo Brescia e Tommaso Principi fondano il collettivo OBR Open Building Research con l’intento d’indagare i nuovi modi dell’abitare contemporaneo creando una rete tra Milano, Londra e Mumbai. OBR affronta la sua linea di ricerca partecipando a progetti con particolare riferimento a programmi pubblico-privati a valenza sociale, promuovendo – attraverso l’architettura – il senso della comunità e le identità individuali. Brescia si è laureato in architettura al Politecnico di Milano con Pierluigi Nicolin dopo gli studi presso l’Architectural Association di Londra, mentre Principi si è laureato in architettura all’Università di Genova dopo aver girato alcuni cortometraggi. Entrambi sono guest professors presso diversi atenei come la Aalto University e le Accademie di Architettura di Mendrisio e di Mumbai. I progetti di OBR sono stati esposti alle Biennali di Venezia e di Brasilia, al MAXXI di Roma, alla Triennale di Milano. OBR è stata premiata con AR Award for Emerging Architecture al RIBA, 2007; Plusform under 40, 2008; Urbanpromo alla 11° Biennale di Venezia, 2008; menzione d’onore alla Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana alla Triennale di Milano, 2009; Europe 40 Under 40 di Madrid, 2010; Leaf Award di Londra, 2011; WAN Award Residential, 2011; Green Good Design Award di Chicago, 2012; Premio Ad’A per l’Architettura Italiana, 2013; Inarch, 2015.

Dopo aver lavorato con Renzo Piano, nel 2000 Paolo Brescia e Tommaso Principi fondano il collettivo OBR Open Building Research con l’intento d’indagare i nuovi modi dell’abitare contemporaneo creando una rete tra Milano, Londra e Mumbai. OBR affronta la sua linea di ricerca partecipando a progetti con particolare riferimento a programmi pubblico-privati a valenza sociale, promuovendo – attraverso l’architettura – il senso della comunità e le identità individuali. Brescia si è laureato in architettura al Politecnico di Milano con Pierluigi Nicolin dopo gli studi presso l’Architectural Association di Londra, mentre Principi si è laureato in architettura all’Università di Genova dopo aver girato alcuni cortometraggi. Entrambi sono guest professors presso diversi atenei come la Aalto University e le Accademie di Architettura di Mendrisio e di Mumbai. I progetti di OBR sono stati esposti alle Biennali di Venezia e di Brasilia, al MAXXI di Roma, alla Triennale di Milano. OBR è stata premiata con AR Award for Emerging Architecture al RIBA, 2007; Plusform under 40, 2008; Urbanpromo alla 11° Biennale di Venezia, 2008; menzione d’onore alla Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana alla Triennale di Milano, 2009; Europe 40 Under 40 di Madrid, 2010; Leaf Award di Londra, 2011; WAN Award Residential, 2011; Green Good Design Award di Chicago, 2012; Premio Ad’A per l’Architettura Italiana, 2013; Inarch, 2015.

[…] Vinto dal gruppo composto da OBR, Michel Desvigne e Intertecno, quello per il parco centrale è un concorso coraggioso. Coraggioso […]

[…] Open Building Reserach: la nostra intervista a Paolo Brescia, di Davide […]

[…] Open Building Research: la nostra intervista a Paolo Brescia, di Davide […]